OTC類似薬の保険外し 「過重な負担となる」「受診機会を喪失する」「医師の管理下から外れる」患者団体から次々に反対の声 代替案の提案も

厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会が11月20日開かれ、高額療養費制度の見直しで、保険医療を守る手段の一つとして議論されている「OTC類似薬(※)の保険外し」について、患者団体から次々に反対の声が上がった。

※市販薬と成分や効能が似ているが、医師の処方箋が必要な薬。保険が適用されているため、市販薬より大幅に安く購入することができる。湿布や解熱鎮痛剤、アレルギー薬などが挙げられている。

ただ、反対するだけではなく、全国がん患者団体連合会理事長の天野慎介参考人や、ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子参考人からは、保険適用を維持した上で、患者の自己負担割合を見直すなどの現実的な代替案も示された。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

再発・転移がん治療中の患者「治療を続けるのがいいことなのか悩む」

まず、全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長が発言した。

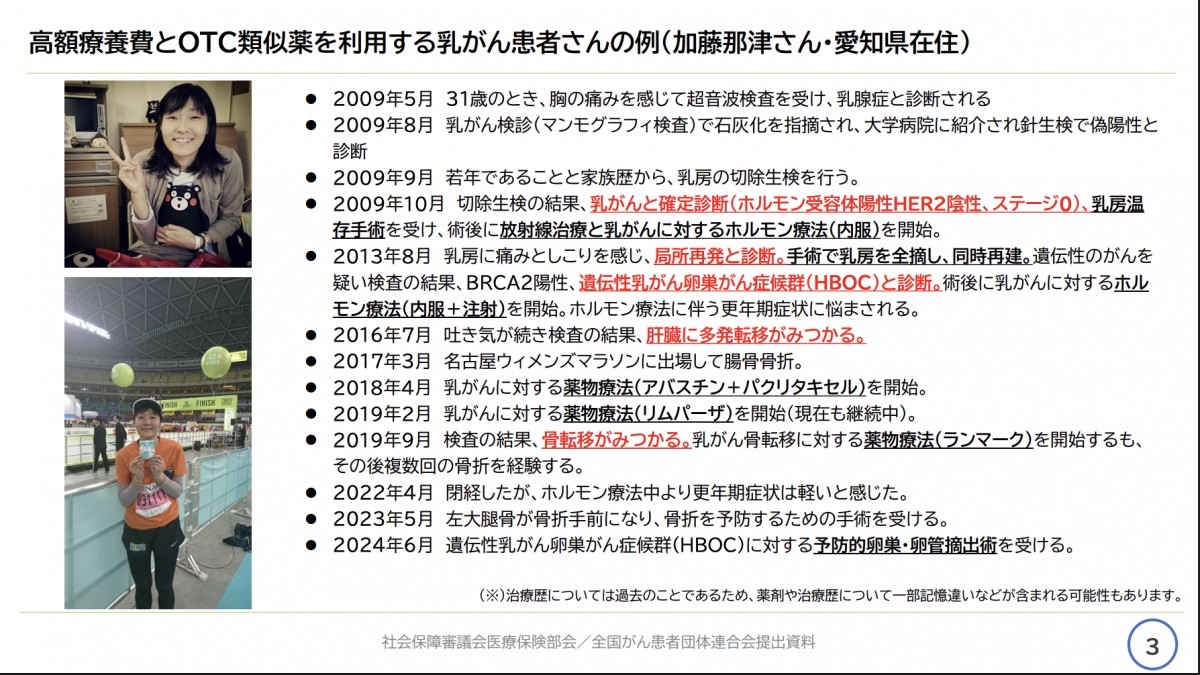

2009年に乳がんを発症し、再発、転移を繰り返して、高額療養費とOTC類似薬で命をつないでいる愛知県在住の加藤那津さんの事例を紹介。

天野慎介さん提出資料より

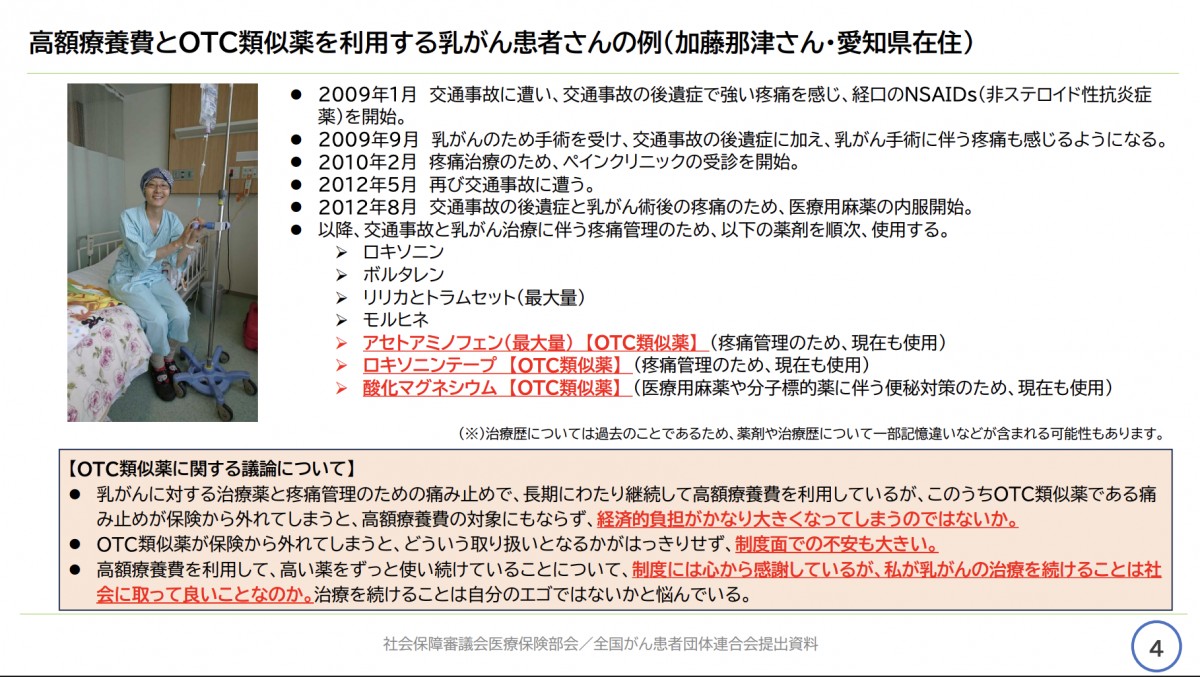

加藤さんは手術の他にホルモン療法や薬物治療を続け、現在も乳がんに対する薬物療法を長期にわたって続けている。それに加え、乳がん手術後の痛みと、交通事故の後遺症に対する痛み止めやロキソニンテープも使い、薬物治療に伴う便秘対策として酸化マグネシウムも利用している。

そのうち、鎮痛薬のアセトアミノフェンやロキソニンテープ、酸化マグネシウムは今回俎上に上がっているOTC類似薬だ。

天野慎介さん提出資料より

OTC類似薬に対する議論について、加藤さんは、保険から外れると医療費が高額療養費の上限に届かなくなり「経済的負担がかなり大きくなってしまうのではないか」と不安を抱えている。また「制度面の不安も大きい」と話しているという。

「高額療養費制度には心から感謝しているが、ご自身が乳がんの治療を続けることは社会にとっていいことなのか悩んでいると率直なお気持ちを語られていました」と天野さんは代弁し、OTC類似薬の保険外しが、患者の治療断念につながりかねない恐れを語った。

保険外しは反対。どうしても見直すなら保険給付のまま患者の自己負担割合を見直して

天野慎介さん提供資料

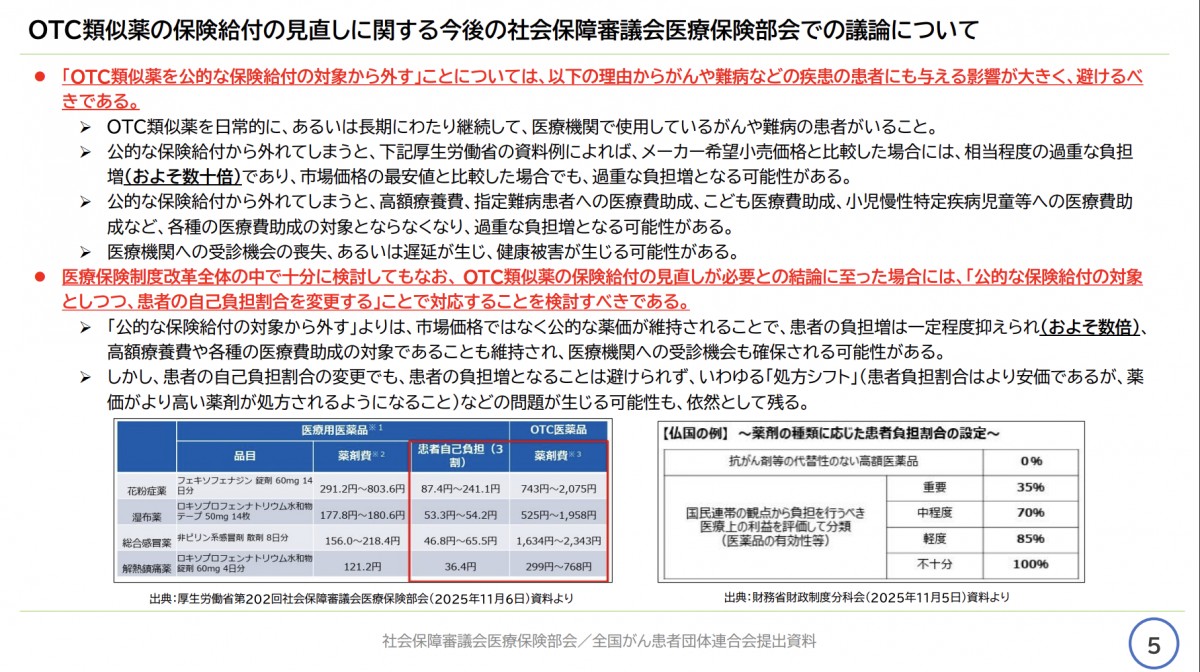

その上で、厚労省の資料では、OTC類似薬が公的な保険給付から外れるとこれまでの数十倍の負担が患者にかかり、高額療養費や指定難病の医療費助成の対象とならなくなって患者に過重な負担がかかる可能性を指摘。

さらに、医療機関へ受診する機会がなくなったり、遅れたりする問題が起きて、健康被害が起きる可能性もあるとした。そして、「がんや難病などの疾患にも与える影響は大きく、避けるべきと考えます」と反対した。

ただし、医療制度改革全体の中で十分に検討し、それでもなおOTC類似薬の保険給付の見直しが必要との結論に至った場合は、公的な保険給付の対象のままにしながら、患者の自己負担割合を現在の3割から引き上げることで対応することを検討すべきと、具体的な妥協案も示した。

これについて天野さんは「市場価格ではなく法的に薬価が維持されることで、公的な保険給付の対象から外すよりは患者の負担増は一定程度は抑えられ、各種の医療費助成の対象であることも維持されると考える」と説明した。

難病団体 受診抑制につながるリスクに配慮して

日本難病疾病団体協議会の大黒宏司代表は、OTC類似薬が保険給付から外された場合、費用負担の不安が受診抑制を生むと予測。

「医療機関へのアクセスのしやすさが、皆保険制度を有する我が国の医療制度の1つの根幹である」としたうえで、受診抑制が重症化につながるリスクをこう語った。

「自分の症状が受診すべきかどうかを患者自身が正確に判断することは本質的に不可能。患者は、それが軽症なのか、市販薬で十分な状態なのか、実は重症化の前段階なのか、難病など専門治療が必要なのかは判断できない。これは当然で、医師の診察、検査があって初めて判断できるからだ」

「市販薬でも代替できる医療品による医療を小さなリスクと考える方もおられますが、医師の診断がない医療は患者にとってとても大きなリスクです」

その上でこう要望した。

「子供や慢性疾患を抱える方、低所得の方の患者負担などに配慮するとありますが、見直したとしても、自己負担が危険な難病や慢性疾患、がんなどに対しては明確な除外規定が必要だ。また、高齢者、子ども、基礎疾患のある人など、OTC依存が危険な層への配慮も求めます」

アレルギー疾患の標準治療で使われる薬剤・保湿剤には適用しないで

日本アレルギー友の会の武川篤之理事長は、喘息やアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患は、標準治療のもとで多くの患者が症状をコントロールしながら普通の生活ができるようになっているとしつつ、一部の難治性の患者は高額な生物学的製剤を長期にわたって使う必要があり、医療費が大きな負担となっていると説明。

「特に所得が低い若年者の中には、生活費を切り詰めて医療費を支払い続けている患者もいて、医療費の増加によって治療は治療を続けられず、症状の悪化で就業できなくなる患者が増えるなど、深刻な影響が予想されます」と、長く使い続ける治療費が特に現役世代に重い負担となっていることを示した。

そして、OTC類似薬については、「例えば子どものアトピー性皮膚炎では症状をコントロールし再び悪化させないために定期的に軟膏を使い続ける必要がある」と、長期間にわたり使用が必要な患者がいることを説明。

そして「OTC類似薬を保険適用外とすれば、生活に余裕があるとは言えない子育て世代などに長期にわたり重い負担を強いることになります。子どものアレルギーは、いじめや不登校、虐待、若者の引きこもりなどの要因ともなり、 健やかな成長や家庭生活に及ぼす悪影響も強く懸念されます」

「このように高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げとOTC類似薬の保険適用除外は、一部のアレルギー疾患患者が適切な治療の継続をあきらめ、症状を悪化させてしまうなどの事態を招くことが危惧されています」と語り、以下の3点を要望した。

-

高額療養費制度の自己負担限度額の引き上げは、家計に占める医療費の割合を考慮し、治療を継続できるよう抜本的に見直していただきたい。

-

OTC 類似薬の保険適用除外は、アレルギー疾患の標準治療で使われる薬剤・保湿剤には適用しないでいただきたい。

-

当事者の意見を聞くこともなく議論が進むことは患者軽視と言わざるを得ません。患者の声を適切に議論に反映してください。

患者が独自の判断でOTCを買うリスク

ささえあい医療人権センターCOML理事長の山口育子さんは、電話相談を中心に患者支援の活動を続けてきた立場から、発言した。

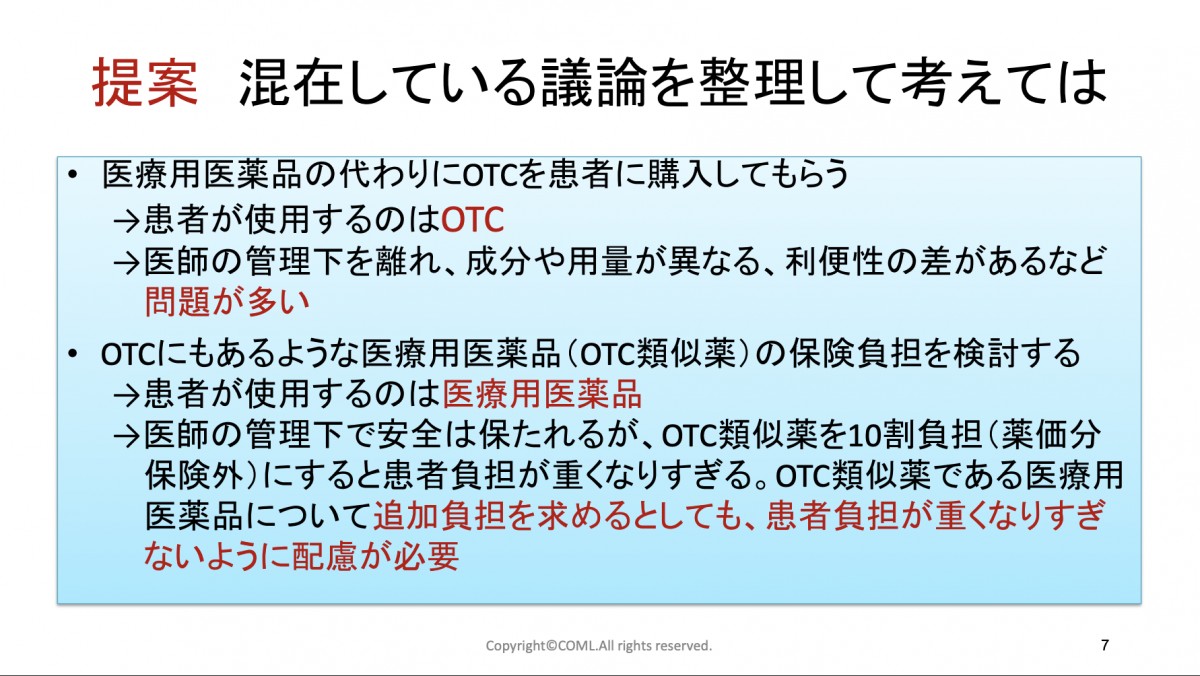

山口さんは、この問題について、以下の二つの論点が混在していると指摘

-

OTC類似薬を保険から外して患者自身にOTCをドラッグストアで買ってもらう

-

保険適用の一部負担を見直す

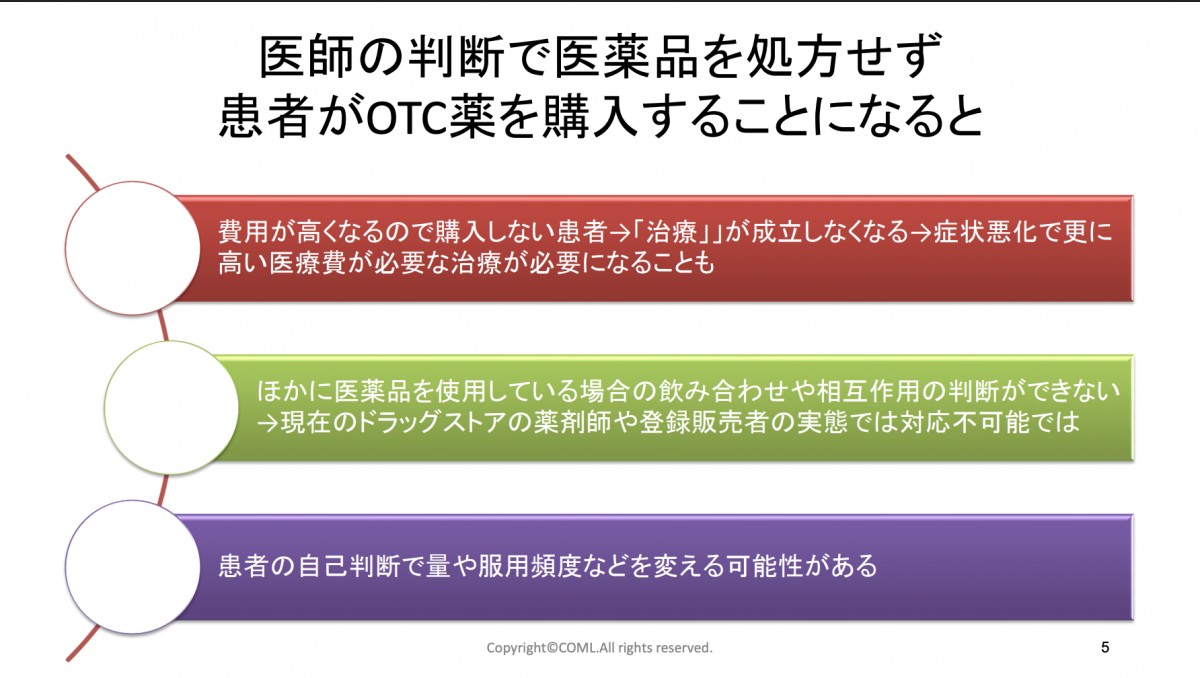

その上で、1の論点については、「患者がOTCを独自に購入することになると、費用が高くなるということは容易に患者は理解できる。中にはやっぱりこんな高い薬は買えないということで購入しない患者が出てきて、そもそも治療というものが成立しなくなってしまうことも起こる可能性は決して少なくない。そうすると、症状が悪化して、さらに高い医療費必要になってくることもあるのではないかと危惧する」と懸念点を挙げた。

山口育子氏提出資料

また、「OTCは何を使っているかをドラッグストアの方が総合的に把握していない中で、飲み合わせや相互作用についても薬剤師や登録販売者の方が適切に相談対応をすることはできないと思う。用法用量なども異なるので、患者の自己判断で量や服用頻度を変えてしまう可能性もある」として、患者の自己判断が健康被害に結びつく可能性を指摘した。

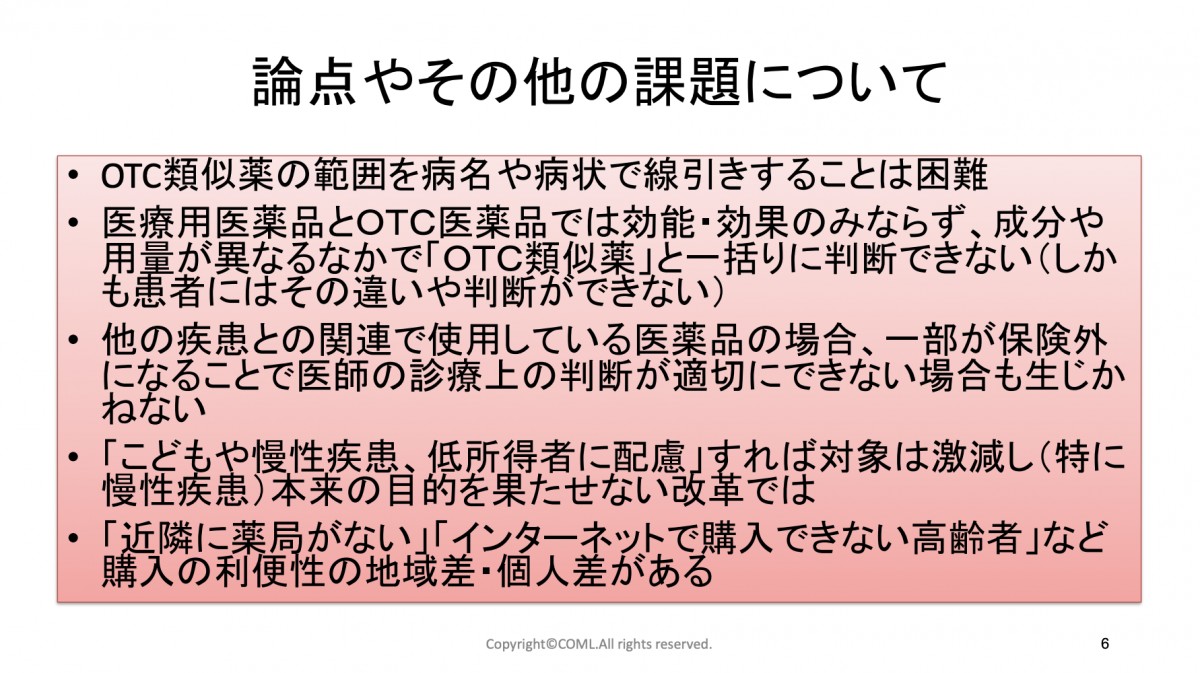

さらに、OTC類似薬の範囲を線引きする難しさにも触れ、成分や用量も異なる医療用医薬品とOTCをひとくくりに同じと判断はできないと指摘。

複数の病気を持っている高齢者などでは、別の診療科でどんな薬を使っているのか、一部OTCにすることで医師が把握できなくなり、診療上の判断が適切にできなくなる恐れについても触れた。

山口育子氏提出資料

さらに近隣に薬局やドラッグストアがない地方やインターネット購入ができない高齢者は、購入しやすさに格差が生まれる可能性も指摘した。

自己負担割合を見直しては?

山口育子氏提出資料

そうした課題を踏まえたうえでの提案として、医師の管理下を離れるOTC類似薬の保険外しではなく、OTC類似薬の患者の自己負担割合を見直すことを提案した。

「10割としてしまうと非常に患者負担が重すぎると思うので、OTC類似薬である医療用医薬品について追加負担を求めるとしても、患者負担が重くなり過ぎないような配慮が必要ではないか」と述べた。

委員からも保険から除外すべきでないという意見が多数

続く議論では、日本医師会常任理事の城守国斗委員は、「各患者団体の皆さんの発表にもあったように、高額療養費制度を使っている患者さんや難病や慢性疾患の患者さんによっては、OTC類似薬の保険適用除外は経済的な負担増の影響は大変大きくなるという結果が出たということだと思う。また健康被害や多くの諸問題は保険から外すことの大きな問題点である」と発言。

さらに一般国民の医薬品についてのリテラシーが必ずしも高くないことに触れ、「OTC類似医薬の保険適用除外は行うべきではないだろうと思うし、一部の適用除外ということに関しても行うべきではないだろうと思います」と患者団体に同調した。そして患者団体が提案した自己負担の見直しを慎重に議論すべきだと述べた。

全国後期高齢者医療広域連合協議会会長の實松尊徳氏も「後期高齢者の方々からは、薬局の薬剤師が自分の症状を十分に理解してくれるんだろうか、やはり医師の処方が前提ではないのだろうかという声をいただいております。また、OTC類似医薬品を薬局で購入しようとした時に近くの薬局で安定して購入できるだろうかという声もいただいている」として、保険適用除外は慎重に検討するよう求めた。

一方、日本商工会議所社会保障専門委員会委員の藤井隆太委員は、子供や慢性疾患を抱える人への配慮や安全性を第一に考えた対応をすべきとしつつ、医療保険制度の持続性を考えるべきだと発言。

「軽微なリスクについてはセルフメディケーションやセルフケアで対応していく方法が求められていくのではないか」とし、「たとえば処方箋にOTC可能というチェックを設けて、医師の裁量や患者さんの意向によって試していただいたら」と提案した。

安全性の確保については、「マイナンバーの活用によるOTC医薬品の購入履歴、薬歴の管理を一元化するなど、環境制御をセットで検討することが非常に重要だと考えている」と提案した。

上智大学経済学部教授の中村さやか委員は、「OTC医薬品については、保険適用とした上で、患者負担を変更するというやり方の方がより弊害が少ないんじゃないかと思う。高額療養費を支払っている方とか、難病患者の方とかの負担を軽減することもできますから、薬剤の入手可能性とかいろいろなことを考えても、そちらの方がより移行しやすいのではないか」と患者団体の代替案に賛同する姿勢を示した。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績