スピード承認のバイアグラに対し、ピルは44年 「太陽戦略」で突破した日本のジェンダーバイアス

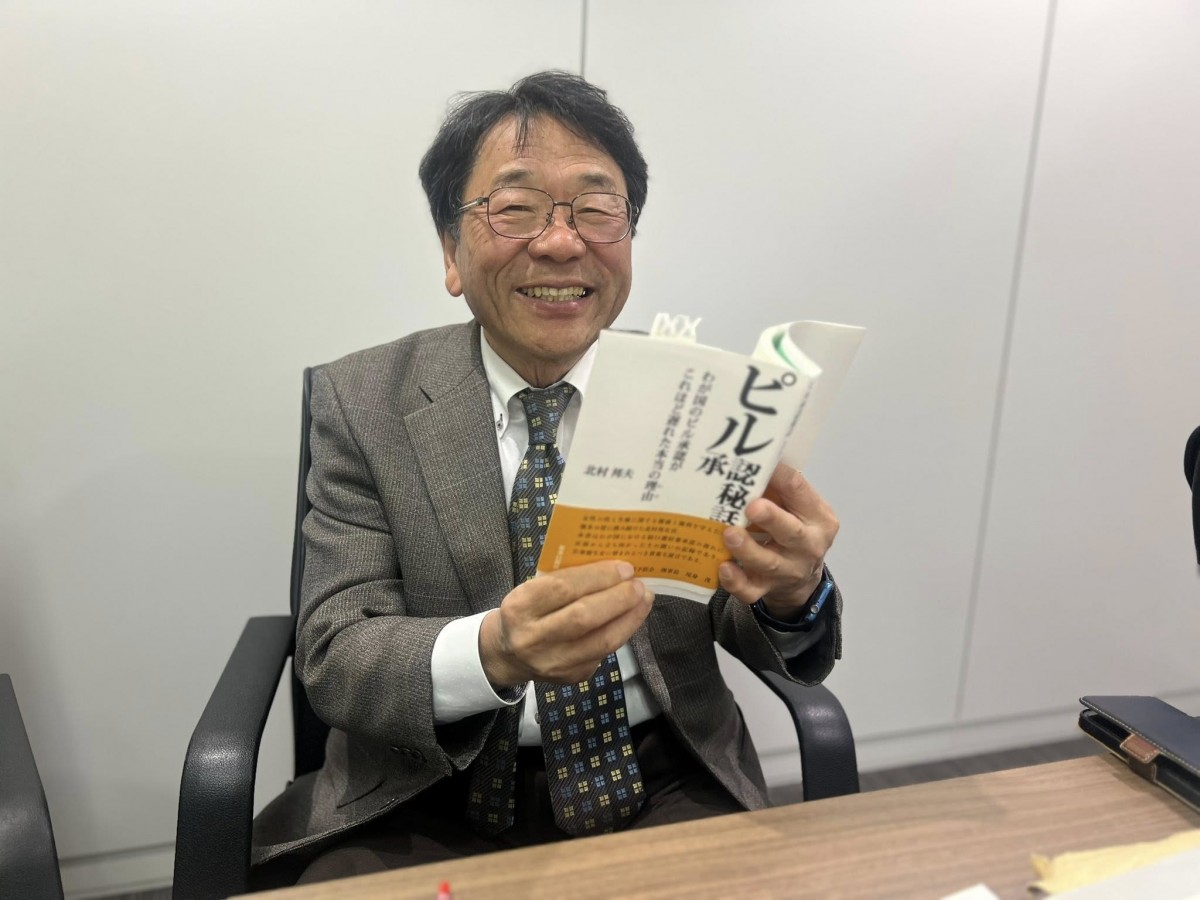

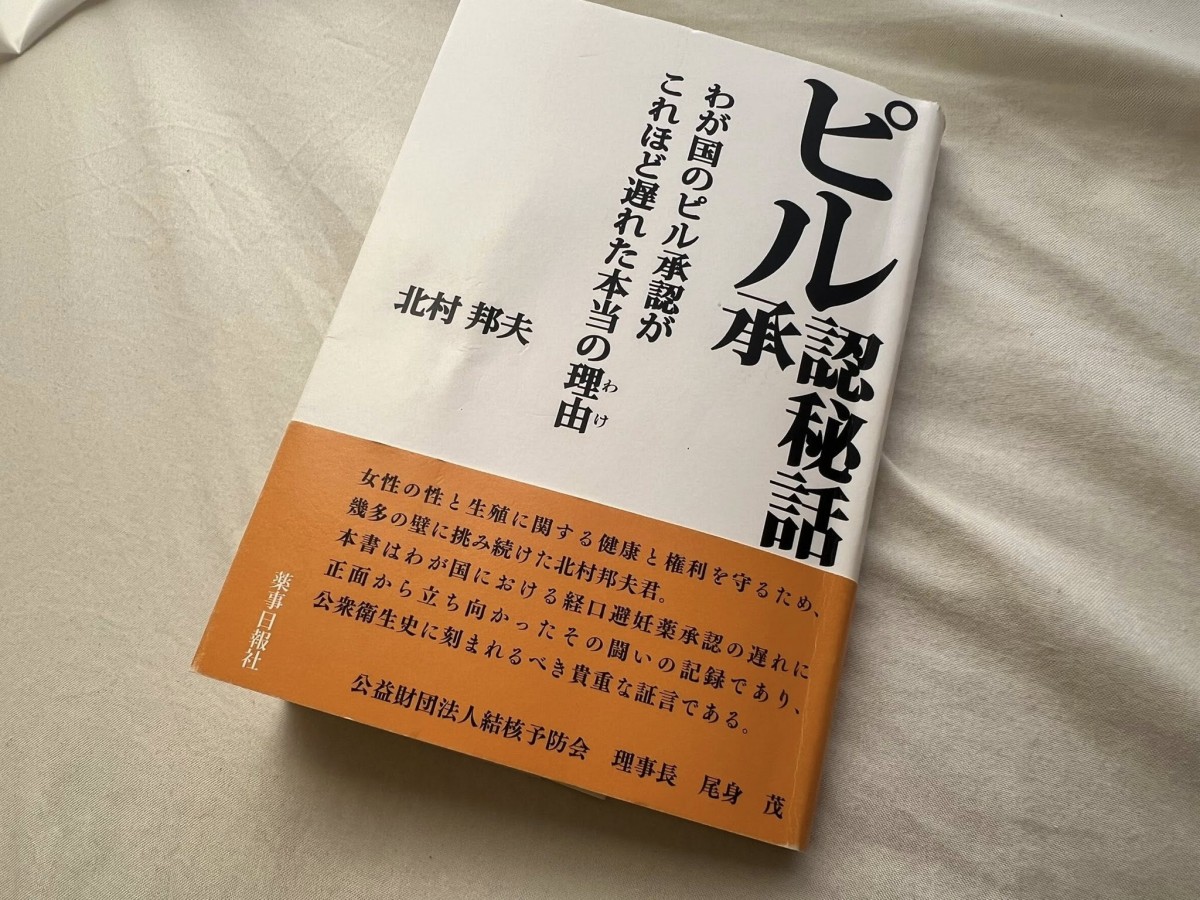

ピルの歴史を紐解き、日本の解禁が遅れた経緯を綴った著書『ピル承認秘話 わが国のピル承認がこれほど遅れた本当の理由(わけ)』(薬事日報社)を出版した、産婦人科医の北村邦夫さん(74)。

承認のためにどんな風に動いたのでしょうか?

ロングインタビュー第二弾です。

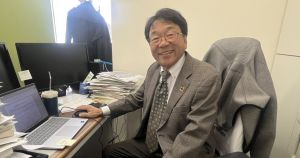

ピル解禁のために奔走した経験を語る北村邦夫さん(撮影・岩永直子)

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

フェミニストたちも抵抗を示したピル

——ピル承認を阻んだ理由として、サリドマイド事件(※)や市販薬の乱用問題、コンドームを使わないことでエイズが蔓延する、環境ホルモンになる、性のモラルが乱れるなどという懸念が示されたと書かれています。それぞれ全然違う主張ですが、先生は、どのように戦ったんですか?

※1950年代終わりから60年代初めにかけて睡眠薬やつわりの薬として販売されたサリドマイドを妊娠初期の女性が服用したことにより、手足が短いなどの障害を負った子供が生まれることになった薬害事件。

1994年にカナダで国際産科婦人科学連合(FIGO)の世界大会が開かれた時、これはいい機会だからピルのエキスパートに会って、色々意見を聞こうと1週間、カナダ、アメリカを訪れる機会がありました。意見を聞くのと同時に、日本の政治家は海外の意見に弱いから、外圧をかけてもらえないかと考えました。

しかし、この依頼はことごとく断られました。

みなさん、「ピルの安全性や有効性や副作用などいわゆる科学的な情報をあなたに提供することはやぶさかではない。でもピルを飲むのは日本の女性たちだ。私たちは日本の女性たちの口にピルを押し入れることはできない」というわけです。もっともな話ですよね。

結局、日本の女性たちを動かさないとやはりこの問題は前に進まないんだなと教えられて帰国しました。帰りの飛行機の中で、帰国するその日に「カイロ会議報告会(※)」が東京で開かれることを新聞で読み、その足で会場に向かいました。

※1994年、国連主催でエジプト・カイロで開かれた国際人口開発会議。

会場には100人ぐらいの女性がいて、途上国の女性性器切除の問題などを「女性の健康を害する問題だ」などと話し合っていました。僕はそれに少し違和感を感じて、手を挙げて発言しました。

「みなさん途上国の女性に対する思いを語っているけれども、ご自分の足元をご覧ください。世界中で当たり前に使われているピルが、日本では依然として承認されないまま、どれだけの期間が経っているかご存じですか?」と語りかけたんです。

そうしたら、カイロ会議にも参加した障害を持っていたある女性が、僕を指さして「あなたは製薬会社の回し者か!」と言うのです。他にも「副作用のあるピルを使って、日本の女性の体をさらに痛めつけるのか」とか「女の体を薬漬けにするのか」とフェミニストたちに言われ、愕然としました。

でもそこで参加者の一人だった樋口恵子さんが「これを機会にもう少しピルについて勉強してみましょうよ」と発言してくれて救われました。

過激な攻撃 身の危険を感じることも

——当時は、そんな状況だったのですね。1997年に読売新聞の紙面上で「ピル解禁」をテーマに対立討論をして、反対論者が国立感染症研究所の情報センター長だったというのも驚きでした。

そうです。井上栄氏ですね。「コンドームは避妊のために使われていて、それが結果的に日本のHIV蔓延を防いだ。ピル解禁でコンドームを使わなくなると、蔓延する」という論調です。そういうことを真面目に主張していて、びっくりしました。

HPVワクチンでもそうですが、当時も間違いなくピル解禁を求める人の方が多かったはずなんです。でもメディアは対立討論というと、いつも紙面の2分の1しかくれません。それはどちらの意見も同等だという印象を読者に与えることになります。

この記事が出た後、紙面の僕の顔写真に赤マジックでバッテンをつけて関係各所に送られるという事件が起きました。ピルの開発会社の社長や厚生省、審議会の委員らにです。当時公衆衛生審議会の会長だった高久史麿自治医科大学学長が、僕にわざわざ電話をかけてきてくれて、「北村君、身辺気をつけるように」と言ってくれたんですよ。

身の危険は直接はなかったですが、信号を渡る時などには気をつけましたね。

振り返るとアメリカでもそんな経験はしました。マーガレット・サンガーのお孫さんでアレックス・サンガーという人がいるのですが、彼を訪ねてアメリカ家族計画協会に行った時に、入り口に恰幅のいい男性がいて、ボディーチェックをされたんです。

当時のアメリカは、中絶をリプロダクティブライツ(生殖の権利)と捉えるような組織に対しては、銃弾が向けられるようなことが当たり前にあったようです。

——家族計画の母と言われるマーガレット・サンガーも何度も投獄され、周囲のそんな圧力に屈しなかった。先生もそれをお手本にされていたんですよね。

要するに「アドボカシー(政策提言、声を上げること)」です。「That is not good.Let's change it」ですよ。「それはおかしいぞ。だからそれを変えるんだ」。これが僕にとっての生き様なんです。

太陽戦略で反対派を取り込む

——ピルのように抵抗勢力の声が強かった時に、どのような戦略で変えていったんですか?

自分に色々な形で言い聞かせてきたのは、やはり怯んではいけないということ。

でもよく語られる寓話で「北風と太陽」がありますよね。北風が厳しく荒れても旅人は外套を脱がなかった。でも太陽が暖かく照らすと外套を脱いだという話です。僕はこれを戦略だと思っていました。

ピルの承認に反対している人は、僕にとっては障害ではない。その典型は、超保守派と呼ばれる政治家、山谷えり子さんです。

——HPVワクチンも反対したという話をよく聞きました。

そうです。そのような方を前に目くじらたてて批判をすると、もう外套は脱がなくなる。山谷さんが大臣になられた時に、僕は即座にお花をお送りしました。僕は安倍晋三さんにもお送りしているのですよ。政治家がすごいのは、お花を送ると必ずお礼の手紙が来るんです。そういうやり取りがあった事実は消えません。

ピル承認までにどんな横槍が入り、どんな戦略で壁を突破したか実名入りで書いた著書『ピル承認秘話』

緊急避妊薬の時も、厚労省の役人から「山谷さんを攻略できたら承認に向かうことができます」と囁かれました。僕は遠慮せずに山谷事務所に電話して、アポを取る。

小宮山洋子さんもそうです。緊急避妊薬の承認の時、ちょうど厚生労働副大臣でした。ピルの問題で親しかったこともあって、「何かやることがあったらいつでも動くわよ」という言葉をもらい、厚労省に伝えました。こういうやりとりの積み上げの結果が承認につながったと信じています。

安倍晋三さんにもお会いして、「僕は安倍さんのファンです」なんて言うわけです。太陽作戦です。性教育バッシングの時に、「WHOは10代にピルの服用を禁じている」なんて誤ったことを書かれているものですから、「そのような事実はありませんよ」と直接お会いしてお伝えしたら、削除してくれました。

ピルに反対していた小泉純一郎さんだって、会いにいって「郵政事業の問題なんて応援したい気持ちでいっぱいです」などどお伝えする。

反対している人にも親しく接しないと、誰も話を聞いてくれません。HPVワクチンだってそうでしょうけれども、反対しているからといってメディアで名指しで批判的なメッセージを書けば、間違いなく胸襟を開いてくれなくなります。

——私は北風で敵を作ってばかりなんですよ。

北風やっている方がかっこいい感じがしますよね。でも実を取った方がいいんじゃない?

僕はそういう戦略が奏功してか緊急避妊薬の承認に消極的だった山谷さんに誘われて自民党の勉強会に呼ばれたこともあります。そういうことが承認につながっていくんじゃないかなと思います。

国会質疑も厚生省の役人の協力を得て、シナリオ作成

——承認への「最後の賭け」として、1999年2月18日に開催された予算委員会で当時、社民党の横光克彦議員の国会質問に当たって、先生が若手官僚の協力を得ながらシナリオを書いたというのもすごい作戦でしたね。

これも僕が行政経験があったことが活かされたんですよね。大学を卒業して10年近く群馬県庁にいましたから。議会の中でどういうやりとりが行われているのかわかっていました。

このピルの質疑では、誰に質問を向けるかというところまで細かくシナリオを書きました。若手官僚は、将来の幹部候補生ですから海外にも行っていて、「日本でピルが承認されないのはおかしい」という問題意識を共有していましたからね。

——厚生省は最初から承認には前向きだったんですよね。

そうなんです。厚生省は前向きなのに、あちこちからちょっかいが出るから、なかなか通せなかった。

横光議員の質問の時も、メディアがピルの承認に対して何を問題としているか、まず整理しました。そして質問をぶつける人を決めていく。

例えば、外務省には「カイロ会議プラス5でピルの問題が話題になったか、途上国はODAを通じてピルを求めているけどどうなのか」などと聞く。求める声があることを若手官僚から聞いて知っているから、「日本でピルが認可されないと日本から援助できない、これは世界の問題だ」という話に繋げていく。

厚生省の保健医療局長には、エイズの蔓延を防ぐために承認を先送りした歴史があるが、そのような国は他にあるのか聞く。もちろん「ありません」と答えますよね。

児童家庭局長には、「少子化が問題になっているが、ピルが承認されると少子化がさらに進行するような危惧がある、どう思うか」と聞くわけです。フランスではピルは非常に広く使われていますが、それがために少子化が進行してはいません。スウェーデンやオランダ、ベルギーでもピルが使用されるようになって人口は横ばいになり、10代の人工妊娠中絶が減ったという話があると話を進めます。

環境庁には環境ホルモンとなるからピルの使用をやめた国はあるのか聞くと、「そんなことはない」という答えが出ます。

でも医薬安全局だけには質問しませんでした。新薬審査の重要な部局であるにもかかわらずです。

——なぜですか?

当時のここの局長が、厚生省の関係部署の誰に聞いてもストッパーだったように感じていたからです。この方は「なぜ自分に質問がないのだろう」と疑問に思ったかもしれませんが、僕は若手官僚達とやり取りしてどんな人物かわかっていました。「俺の目の黒いうちは承認させない」と言っていたという話もありました。

——作り込んだシナリオですね。

それで結局、6月に承認されました。本当は僕と若手官僚は「お雛祭りプロジェクト」と呼んで、3月の承認を目指していた。

——女の子のお祭りですからね。

そうです。色々遊び心を持ちながらやっていたんです。

バイアグラに比べて、なぜこんなに時間がかかった? ジェンダーバイアスの問題

——そして発売日には全国で一番早くピルを納入してもらい、患者さんたちにも集まってもらって祝ったわけですね。その時の気持ちはいかがでしたか?

中用量ピルを飲んでいた女性たちが15人ぐらい集まってくれて、BBCも取材に来てくれました。花束やシャンパンも届きましたね。

感無量なんてレベルではないですよ。僕は「日本はピルの承認まで44年かかった」と言っています。1955年に国際会議が東京で開かれ、そこからすぐに動き出していたのですから。アメリカは1960年に承認していて、そこから日本での承認まで39年かかったとよく言われますが、僕は「44年」にこだわっています。44年間の先人たちの努力が実を結んだのが1999年の9月2日だったんです。

——あえて言葉で表現するとどんな気持ちだったんですか?

「なんで日本という国ではこんなに時間がかかったんだ」ですよ。勃起不全治療薬のバイアグラなんて申請から承認まで6ヶ月しかかからなかった。勃起不全治療薬はものすごく早く承認したのに、ピルは44年、緊急避妊薬もかなり反対され続けたんです。

ピルが承認されたらエイズが蔓延すると横槍が入っていたのに、バイアグラの承認の時には全くそんな議論はなかったと聞いています。

僕はバイアグラによって大変な目にあった女性たちをたくさん診てきました。膣が傷ついて血だらけなんです。

要するに、バイアグラ発売以降、アホな男たちがギンギンになったペニスを中年の女性たちに挿入するわけです。痛むし、傷ついて出血するし、ピル以上に性感染症に感染しやすい状況が広がっていたと思いますよ。

それなのにバイアグラは十分な議論もせずに、6ヶ月で承認された。まさにジェンダーバイアスの最たるものです。

——女性の性や生殖の健康と権利を守る立場の産婦人科医としては、それはおかしいと思ったんですね。

もちろんです。どう考えても差がありすぎるでしょう。おかしいですよ。

緊急避妊薬のOTC化にも関与

——ただ緊急避妊薬のOTC化には日本産科婦人科学会や日本産婦人科医会も長く反対の立場を取っていましたね。

それは生意気な言い方をすれば、市井の薬局が対応できるのだろうかという懸念が強かったのでしょうね。緊急避妊薬を求める人の背後には暴力の問題が隠されていることが多い。その対応は閉ざされた診察室だからできるのであって、アクリル板の仕切りしかない薬局でできるのかなと思ったのでしょう。

緊急避妊薬は早ければ早いほど避妊効果が高いだけでなく、服用することで排卵が遅れて、妊娠に直結する危険性もあります。だから僕ら産婦人科医は診察室で「次の生理が来るまでセックスしないでいられる?」と必ず聞きます。大丈夫というならば、目の前で緊急避妊薬を飲んでもらう。

それが無理だというならば、次の日からピルを一定期間飲んでもらう。今の薬局でそういう対応ができるか不安なんですよ。

でも僕はOTC化に賛成でした。これぐらいの用量の薬を飲んでもほとんど副作用もないし、万が一、妊娠している時に飲んでも胎児に影響が出るわけでもない。その程度の安全な薬だからです。

5月23日に「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」で話すように言われて、このチャンスを逃したら、またしばらく無理だな思っていましたが、最終的にはOTC化が決まりましたね。

——本の最後ではHPVワクチンに関しても、ピルと共通する問題があると取り上げていらっしゃいますね。どういうところが共通するのだとお考えですか?

女性が恩恵を受ける薬であるだけでなく、海外では副反応問題が話題になりながら裁判沙汰になったことはほとんどない。ましてや積極的接種勧奨を控えることもない。

それにもかかわらず、日本でなぜあの時慌てて積極的接種勧奨を差し控える決断をしたかといえば、おそらくいろんな人たちに対する忖度が働いたのではないかという気がします。

不思議なのは、9価ワクチンの男性への適用は決めたのに、なぜ男性は定期接種にしようとしないかです。僕はむしろ男性にうって、女性が恩恵を受けられるような仕組みを作ることが大事なのではないかと思いますけれどね。

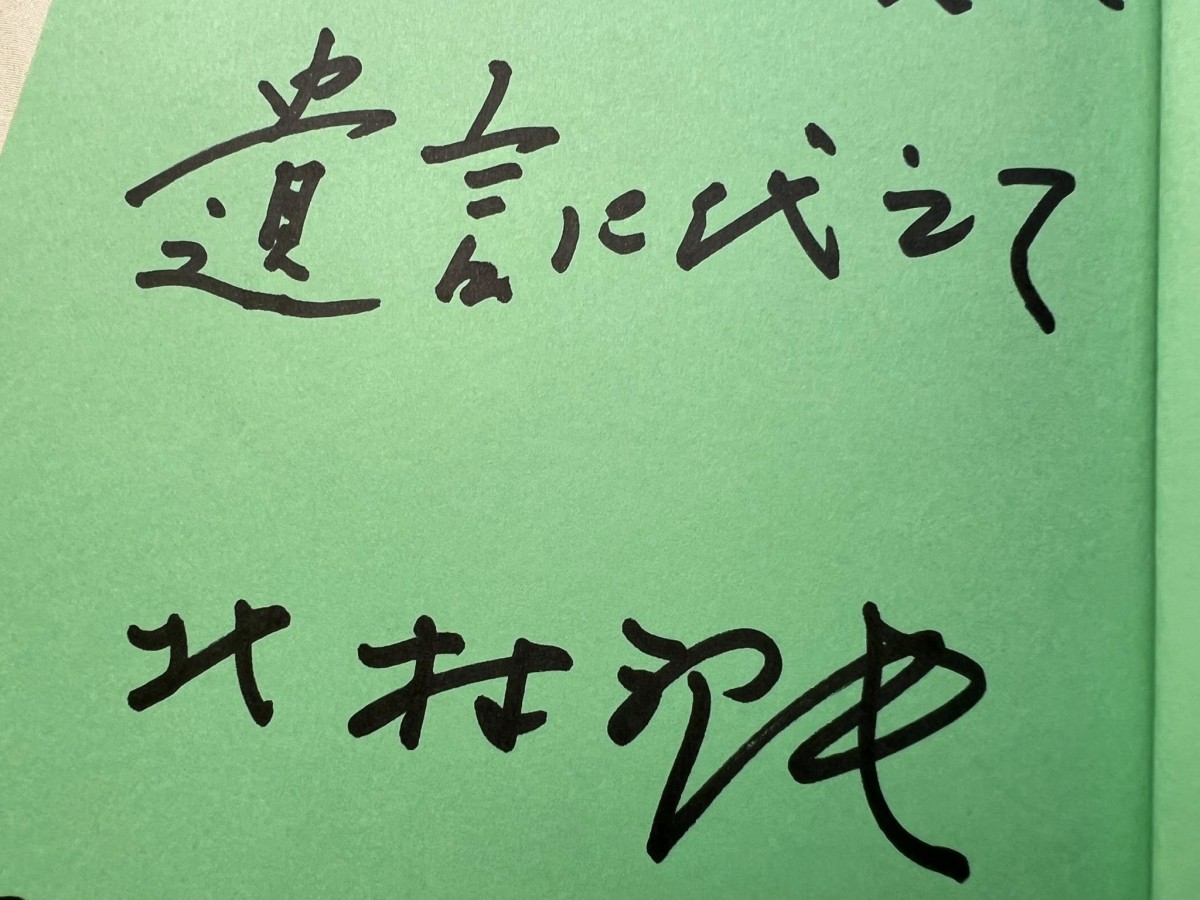

「遺言に代えて」

——最後にこの本をどんな人に読んでもらいたいですか?

まずは今、当たり前にピル(OC/LEP)を処方しているドクターたちや服用している女性たちに読んでもらいたいですね。これは当たり前の産物ではないですし、あなた方に届くまで長い長い歴史があるんだよと伝えたい。

これが日本の新薬を開発する過程で起こった出来事だと知り、今、新薬を世に出そうとしている製薬会社や専門家には、一つの戦略として参考になるんじゃないかと思います。

アメリカのトランプ政権の医療政策を見ても思いますが、医療や医薬品は極めて政治的なテーマなんです。医学や科学の話にとどまらないということをぜひ知ってもらいたいですね。

本に書いてもらったサイン(撮影・岩永直子)

僕は本にサインをするときに、「未来へ託す」とか「遺言に代えて」と書くようにしているんです。

この本に対する僕の思いを知った上で、必要な戦略を立てて、未来を変えていってほしいですね。

(終わり)

【北村邦夫(きたむら・くにお)】日本家族計画協会会長、市ヶ谷ウィメンズヘルス&ウェルネスクリニック 院長

1978年、自治医科大学医学部卒業(第1期生)。群馬県庁に在籍する傍ら、群馬大学医学部産科婦人科学教室で臨床を学ぶ。1988年から日本家族計画協会クリニック所長(2023年10月末で閉院、相談事業は継続中)。2008年、ヘルシー・ソサエティ賞受賞。2014年、第66回保健文化賞受賞。

『ピル』(集英社新書)、『セックス嫌いな若者たち』(メディアファクトリー新書)、『新版ティーンズ・ボディーブック(新装改訂版)』(中央公論新社)、『入門百科プラス 女の子、はじめます。ココロとカラダの成長ログ』(小学館)、『みんなこうなるの?おとなになるためのベストアンサー71のQ&A』(講談社)など著書多数。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績