HPVワクチン、男性の定期接種化の早期実現、自治体格差の解消を 自民党議連と自治体議連が合同開催

自民党の「HPVワクチン推進議員連盟」(会長=田村憲久・元厚労相)が「HPVワクチン接種推進自治体議員連盟」と合同で11月20日に開かれ、男性の定期接種化について、専門家からの報告を受けながら議論した。

自治体議連からは、自民党議連に対し、男性の定期接種導入を早急に進め自治体間の接種率の格差の解消に向けた支援を求める要望書が提出された。

また、自民党議連は上野賢一郎厚労相に、2026年4月に男性の定期接種化が実現されるよう審議を急ぐことなどを求めた要望書をまとめた。近く上野厚労相に提出する。

要望書を手渡す「HPVワクチン接種推進自治体議員連盟」の成田祐樹共同代表(左から3番目)と受け取る田村憲久・自民党議連会長(左から3番目)

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

女性の接種率が上がらないなら、次の一手として男性接種も

「HPVワクチン接種推進自治体議員連盟」は、HPVワクチンの接種推進や接種率の向上を目指して取り組む、超党派の地方議員の全国組織。120人以上の地方議員が加盟している。

HPVワクチン接種推進自治体議員連盟共同代表の種部恭子さん

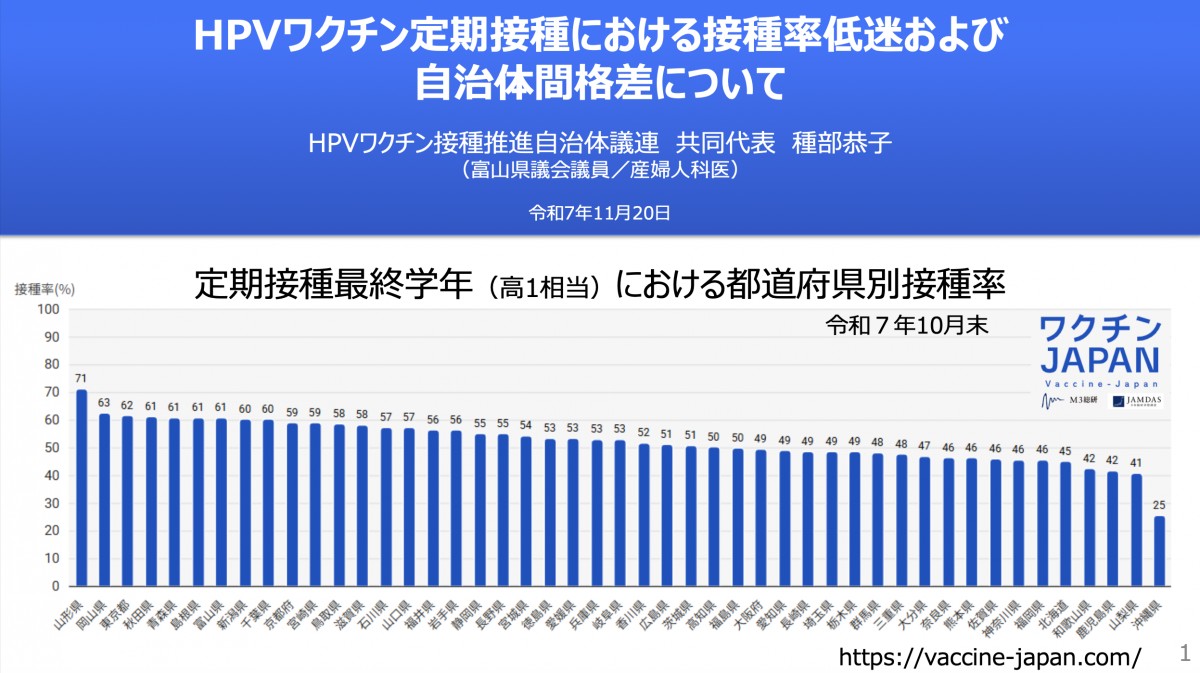

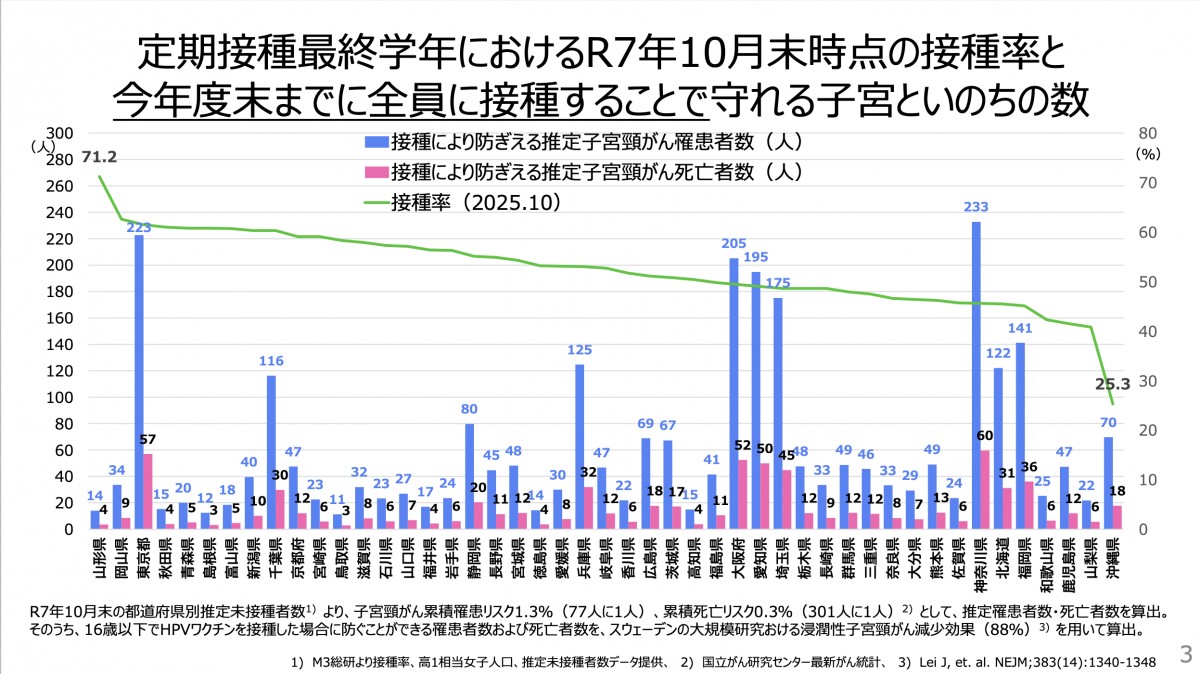

この日は共同代表の一人である富山県議会議員で産婦人科医の種部恭子氏が、ワクチンJAPANのデータから、自治体によって接種率に大きな格差があることと、次の一手として男性への接種が望まれることについて発表した。

種部さんは「接種りつは山形県がトップで71%ですが、沖縄県は25%。45%の開きがあるということは大変重大な問題だと思っている」と住む場所によって、接種率に大きな差がある問題を指摘した。

またキャッチアップ接種(※)が昨年度で終了して、これ以上接種率を上げるインセンティブ(動機)がなくなっていることに言及。

※定期接種の機会を逃した学年に、公費でうつ再チャンスを与えた特別措置。平成9年度生まれ~平成20年度生まれの女性を対象に、2022年4月~2025年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人に提供された。

さらにHPVワクチンの接種によって防ぐことができる子宮頸がんの患者数と死亡者数の推計値を都道府県ごとに提示。神奈川県では定期接種の最終学年である高校1年生相当の女子が来年3月までに接種するチャンスを失うと、233人が子宮頸がんにかかり、60人が亡くなる恐れがあることを示した、接種率の格差が命の格差につながっていることを示唆した。

種部さん提供

種部さんは「接種率向上のために何度も何度も働きかけをしているわけですが、自治体のお金もかかるし、マンパワーもかかるし、相当な知識を持って押し上げる再生策が必要。(中略)これを医療機関や自治体任せで進めるには問題があるので、国会の先生方も一緒に力を貸していただきたい」と訴えた。

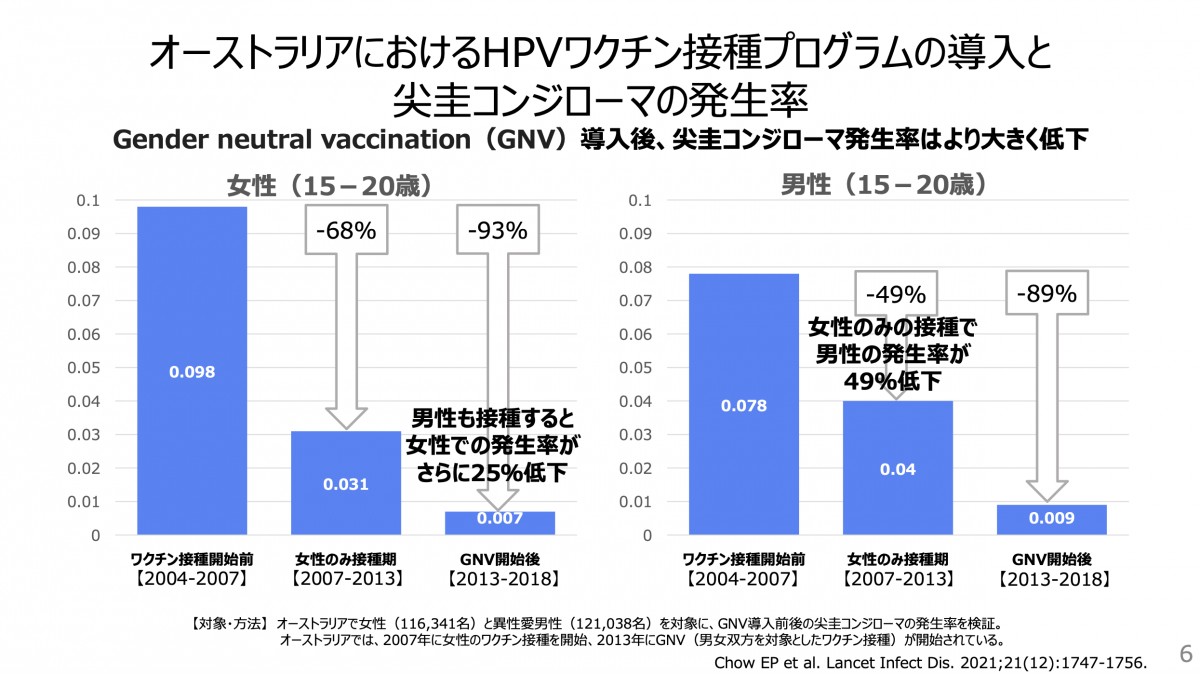

そして女子の接種率が上がらないのであれば、次の手として男性の接種を導入することで予防効果を上げるのが最後の手段であると提案。

種部さん提供

オーストラリアでは男性接種を導入することで、HPVワクチンが防ぐ良性のできもの「尖圭コンジローマ」の発生率が大幅に低下したことを示した。

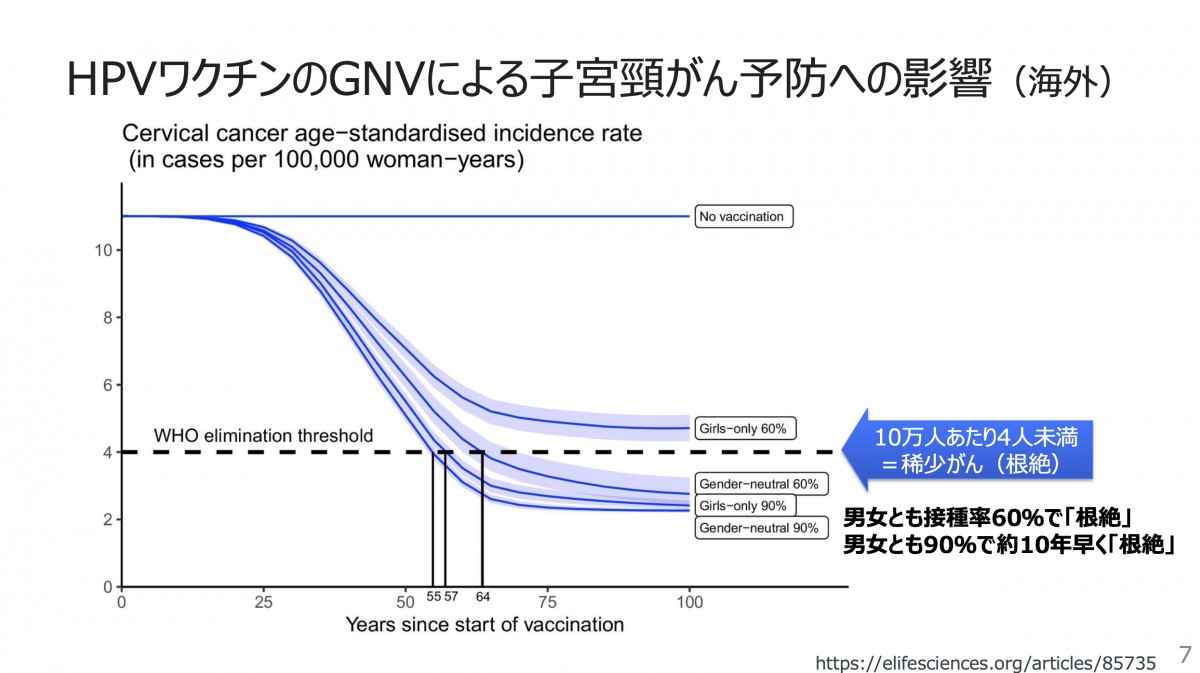

さらに、また男女とも接種することで、またその接種率を上げることで、子宮頸がん根絶(10万人当たり4人未満)までより早く到達する可能性があるとする推計データも示した。

種部さん提供

種部さんは「男性も定期接種にすることで女性の接種率の低い部分もカバーする。それを1日も早くやっていただくことで、この失われた10年を取り戻すことが大事かなと思っている。地方からも強くお願いしたい」と締め括った。

男性の定期接種化の議論で、HPV関連がんとして2番目に多い中咽頭がんが入っていない問題

続いて横浜市立大学耳鼻咽喉科・頭頸部部外科学教授の折舘伸彦氏が、男性接種の影響についてHPV(ヒトパピローマウイルス)が関連する中咽頭がんを診る立場から報告。

男性の定期接種の検討に、子宮頸がんの次にHPV関連がんとして多い中咽頭がんが入っていない問題を指摘する折舘伸彦氏

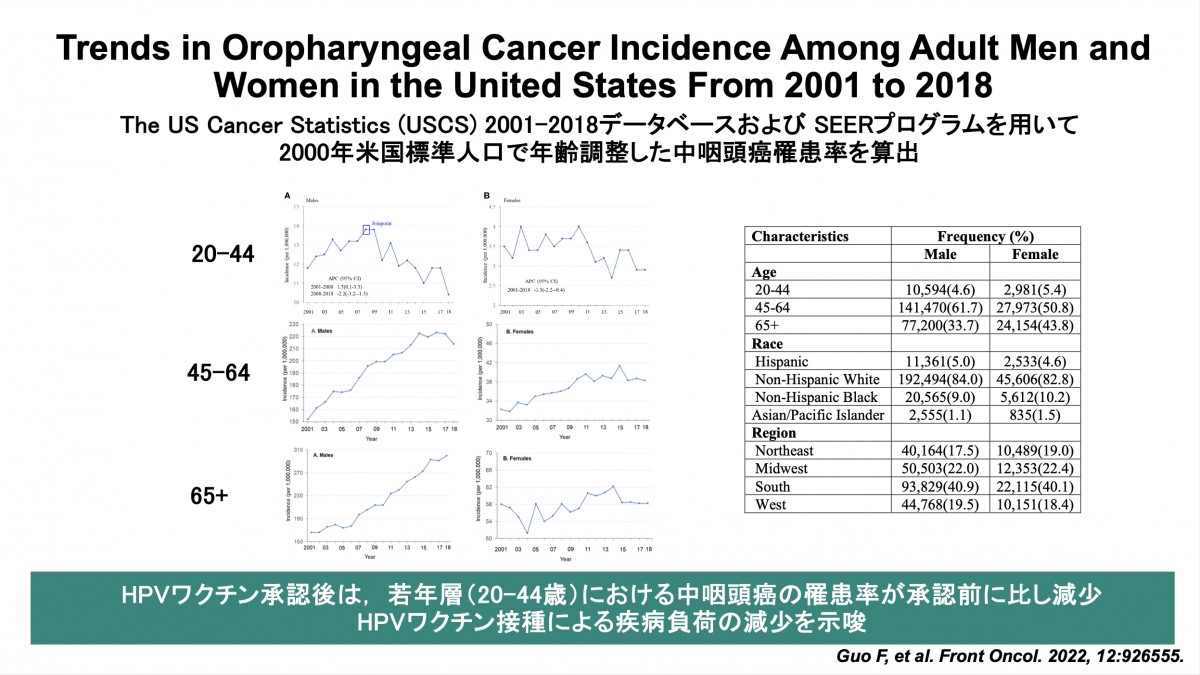

HPVが関連する病気として最も多い子宮頸がんに続き、中咽頭がんが二番目に多いことを指摘し、HPVワクチンは中咽頭がんの病気としての負担や医療費を減らす可能性があると訴えた。

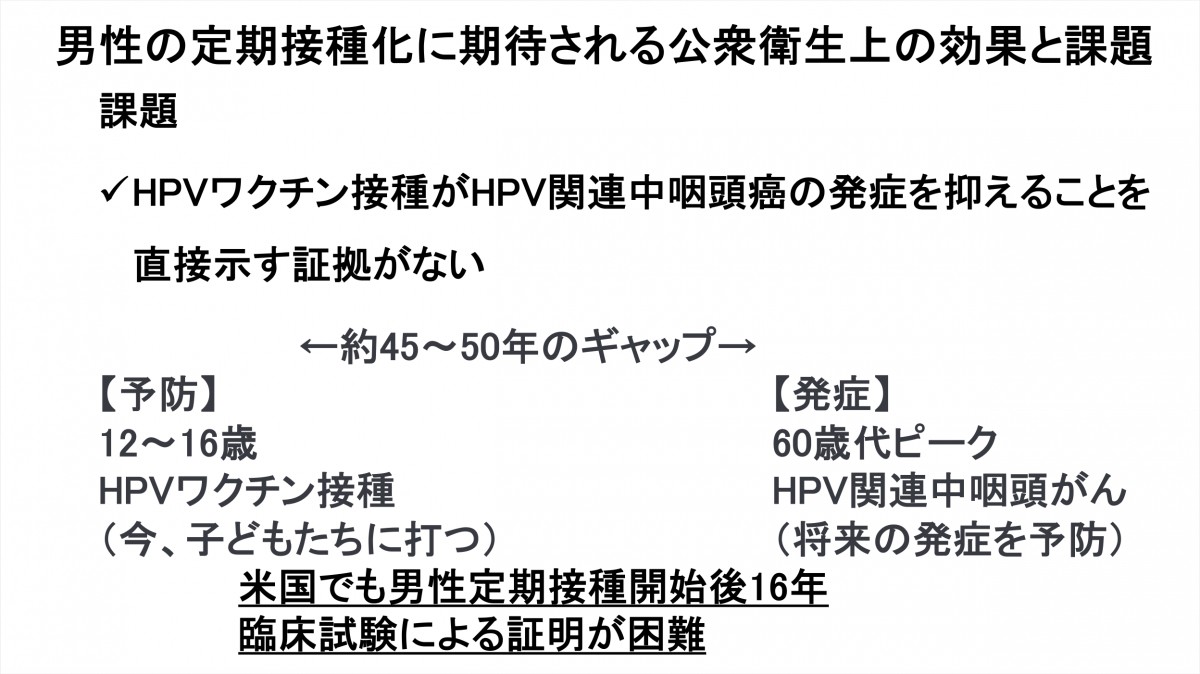

ただし、中咽頭がんになる年齢のピークは60歳代のため、10代で接種したワクチンの効果を観察するには長期間の年月を必要とし、今のところ直接の証拠がない問題があることを説明。

折舘伸彦氏提供

現在、日本で使えるHPVワクチンは、男性が直接予防する病気としては肛門がんやその前がん病変、尖圭コンジローマしか入っておらず、中咽頭がんが対象になっていないことにも触れた。そして、男性の定期接種化を検討する際の課題として、中咽頭がんの予防が評価対象となっていないため、費用対効果が低く出る問題についてこう指摘した。

「男性の定期接種化の検討を進めるにあたり、現時点では薬事承認が得られてる範囲を議論の対象とするとまとめられている。この薬事承認が得られている対象疾患というのは、肛門がん及びその前駆病変、そして尖圭コンジローマ。すなわち、中咽頭がんが入っていない。厚労省の検討会の中でこの2番目に多いHPV関連がんである中咽頭がんは考慮されていない現実がある」

一方、アメリカでは、HPVワクチンの接種で子宮頸がんが減少し、それによって中咽頭がんにかかる数も減少することが示唆されたことから、適応拡大に結びついたことを報告し、こう述べた。

「ここは日本との違いということになるが、現在は男性の接種は全世界80カ国で公費助成されている。本邦においても、女性のみならず男性の接種促進が期待されるところです」

折舘伸彦氏提供

男性定期接種、費用対効果の推計は曖昧 男女の公平性も考えて導入する国も

次に、ワクチンの費用対効果の推計に詳しい東京⼤学⼤学院薬学系研究科 医療政策・公衆衛⽣学特任准教授の五十嵐中氏が発表。

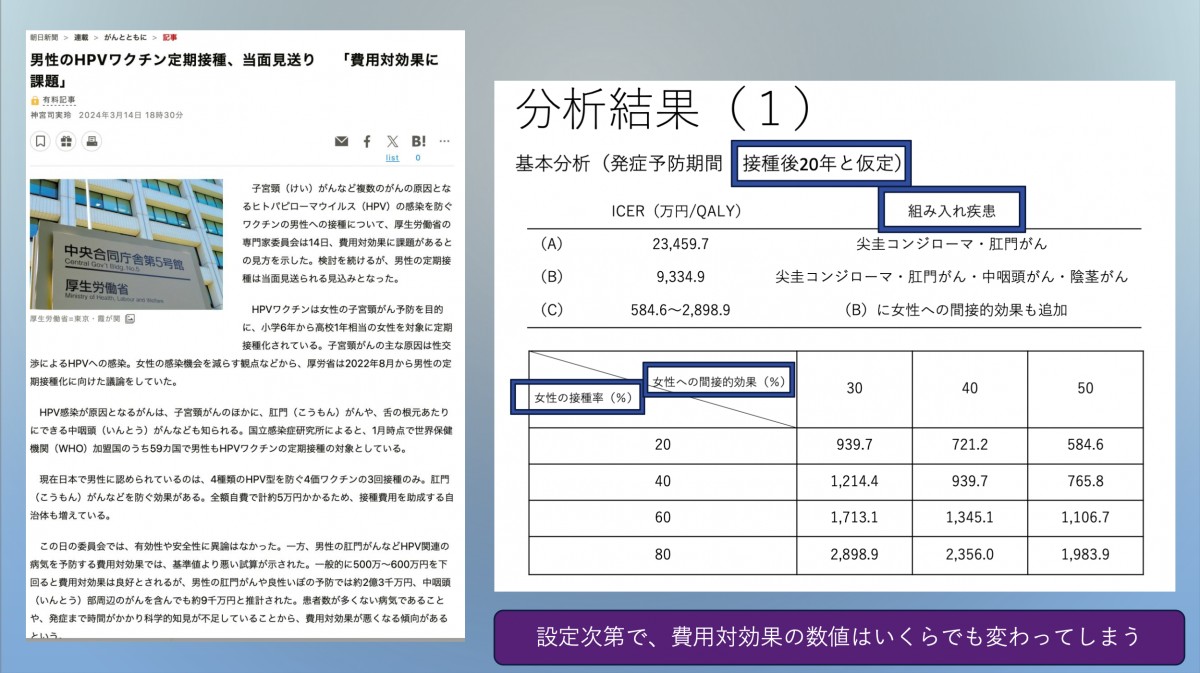

HPVワクチンの男性定期接種化については、昨年3月、厚生労働省の専門家委員会で費用対効果が悪いことを理由に当面見送られた経緯がある。

男性接種の費用対効果について語る五十嵐中さん

五十嵐さんは、「費用対効果の値はある意味非常に曖昧。費用対効果だけで物事は実は考えるべきではないし、費用対効果の結果をどう見せるのかについて話したい」と話し始めた。

五十嵐さんは、「費用対効果は、どういう仮定を置くかによって結果は大きく揺れ動く」として、HPVワクチンの男性接種の場合は、薬事承認が取れた病気だけに評価対象を限定していること、女性への間接効果を入れるか入れないか、予防接種の効果がどれぐらい続くのかなどで推計値が左右されることを指摘。

女性の接種率が高ければ男性にうつメリットは小さくなる影響もあり、仮定の数値を入れ替えるだけで、費用対効果の数値は大幅に変わることを示した。

仮定の数字を少し入れ替えるだけで、費用対効果も大きく変わることを示した分析結果(厚労省資料より)

そうした課題があることを踏まえ、費用対効果をフェアに評価するために何が必要かについて、五十嵐さんはこう語った。

「世界標準の『ダイナミックモデル』という、男子にうった時に女子への波及効果をちゃんと補足できる、集団に対するメリットを出せるモデルがある。実は現時点での評価はデータが不足していることもあって、この効果を十分に入れられていない。私としては、海外の機関とも連携しつつ、こうした世界標準に近い形でのモデル構築と分析を実施しているところだ」

また、費用対効果の観点だけではなく、例えばドイツなどでは「Gender equity(男女の公平性)」の観点から男性接種も推奨するという判断していることを示した。

学生たちからも「性別によって接種のハードルが違うことは不公平」

また、当事者からの要望として、HPVワクチンの啓発を進めてきた産婦人科医の高橋幸子さん、医療系学生によるHPVワクチン啓発団体「Vcan」と有志の大学生からのビデオメッセージも流された。

学生たちは、

「男性もワクチンによって予防ができる以上、性別によって接種のハードルが違うことは不公平ではないでしょうか」

「大学生になってからHPVワクチンの啓発活動をやっていることを知った友人たちに『なんでもっと早く教えてくれなかったの?』と言われ、胸が痛くなったのを今でも覚えています。そして、今でも男子生徒の多くは男性の接種対象であることすら知らないのが現状です」

「OECD諸国では、学校教育でHPVワクチンを扱うのは当たり前ですが、日本ではまだ触れない方がいいという空気が根強く残っています。その結果、同世代はどこかで正しい情報を得られるだろうと思いながら、実際には得る間もなく、正義を判断できないまま大人になっているのです。命を守る教育は待ったなしです。1人でも多くの若者が正しい知識を得て、自分の健康を守る選択ができる社会の実現に向けて、どうぞお力添えをお願いいたします]

などと訴え、日本も海外並みに、若い男女がワクチンで命を守れる国にするよう議員たちに要望した。

厚労省 来年春の定期接種化は難しい?

出席していた厚生労働省の前田彰久・感染症対策部予防接種課長は、男性の定期接種化に向けての検討状況について、「薬事を前提にまず議論させていただく」としつつも、「その他のエビデンスについて、どのように取り扱っていくのかが一つの宿題」と説明。

来年春の定期接種化については消極的な姿勢を見せた前田彰久・予防接種課長

「間接効果をどこまで含めるか、例えば将来の出産とか、さまざまな免疫が当然あるわけがが、それを費用にどのように反映するか学際的にもさまざま意見があると聞いている。どういう形でコンセンサスをとっていくかが宿題かなと思っている」

「今の議論を申し上げると、薬事以外(の適応疾患)を認めないと言っているつもりはなくて、あとはどういう形で国民の皆さんに説明ができるかだと思っている。(中略)一番の軸は薬事だと思っているが、中咽頭癌がなかなか(エビデンスが)出ないということがあるし、子宮頸がんは前がん病変があるのでワクチンが効いているか効いていないのかが見えるのが早い。(中咽頭がんでは)そんなデータが出るのが難しい前提の中で、それまでに揃っているエビデンスについてどう評価するかということは大きな宿題だと思っている」

と、これまでの枠組みだけではない費用対効果についても検討する余地を示した。

一方、議連が求める来年4月の男性定期接種化について可能性があるか感触を聞くと、「これから超特急っていうことはなかなか難しいかなと思っている」として、消極的な姿勢を見せた。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績