野球界でも記者魂 74歳の現役記者は正月もまた夜回りをする

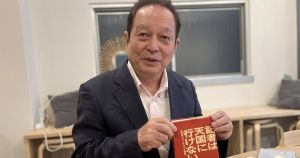

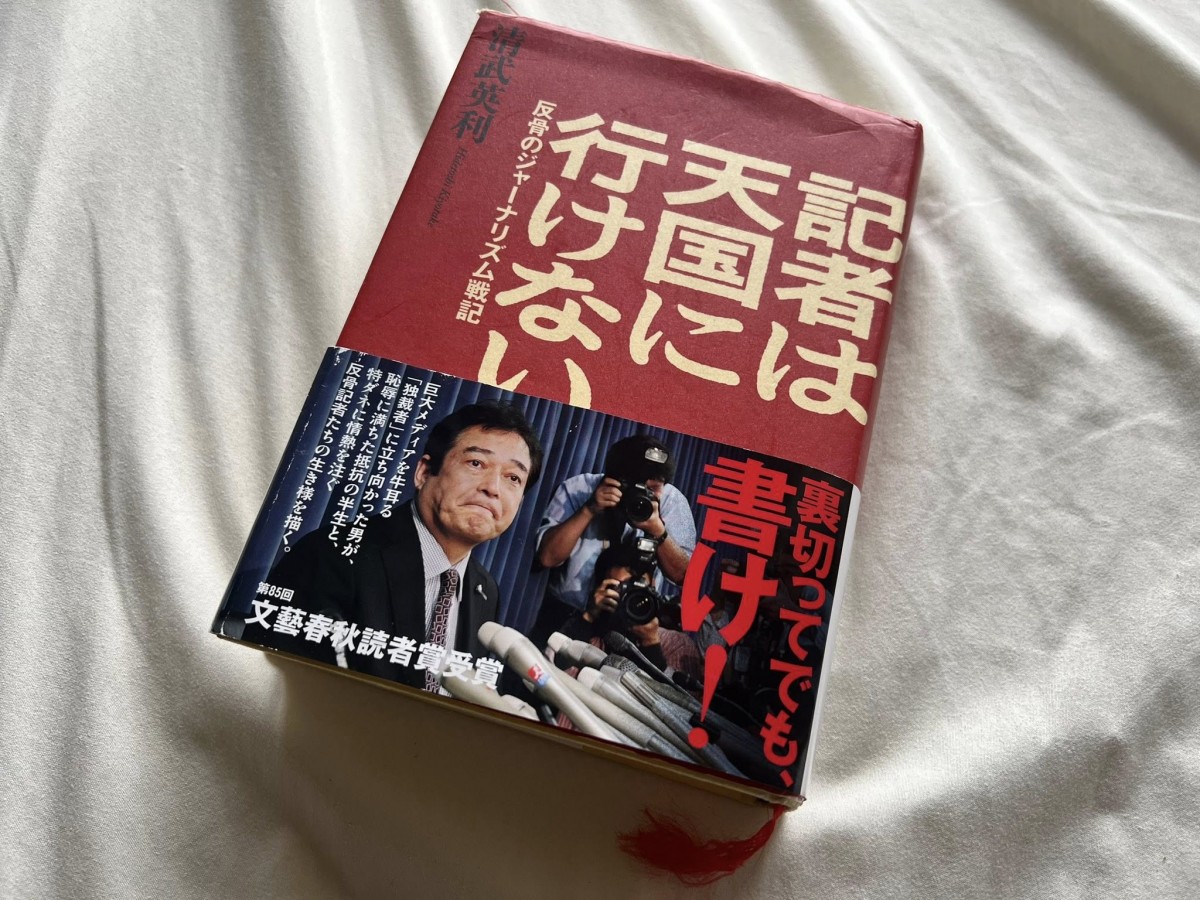

反骨のジャーナリストたちや自身の記者人生を描いた『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋)を出版した、清武英利さん(74)。

記者とは何かを書いた本ですが、7章、8章では、巨人軍に記者魂で乗り込んだ経験も書いています。心持ちは常に記者であり続けました。

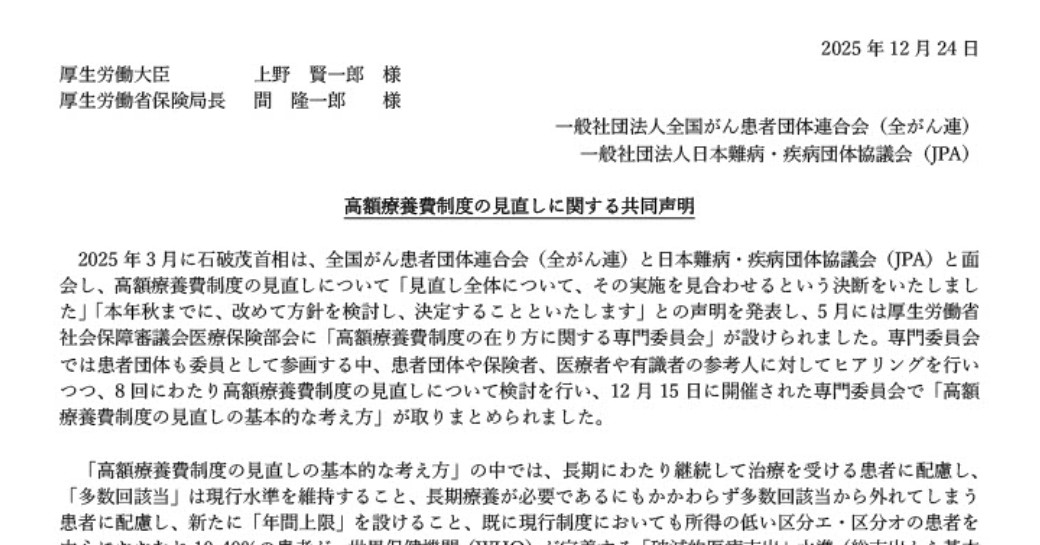

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

記事を上層部から止められる圧力

——この本を読んで初めて知ったのが、途中で読売新聞を辞めてテレビ局に転職しようとしていたことです。書きたいことがあるのに、上層部から抑えられる経験は、私は最後しかなかったのですが、特に政治に関わる記事ではしょっちゅうそういう思いをしたことが書かれていますね。

書いてはいけないタブーな人間は、たぶん渡邉恒雄さんに近い人なんですよね。渡邉さんが直接止めたケースもあるでしょう。でも結局、わからないんですよ。たとえば、社会部長から言われて、「本当にそう言っているんですか?」と聞くと、「そうなんだ。バカ野郎!」と言う。理不尽ですよね。

そういうことがあって、今度ばかりは許せんと辞めたのが、市田隆記者(※)ですよ。

※元読売新聞社会部の特ダネ記者で、読売新聞のイラク戦争の紙面での取り扱いに疑問を持ち、朝日新聞に転職。原発利権などの調査報道を続けている。

彼が辞めたのは彼の思想性もあるのだろうけれど、「社論を押し付けるような編集局の報道規制はおかしい」と唱えた。それはみんな感じていたところはあると思います。

しかし陰でナベツネを批判していた記者がいつの間にかコロリと態度を変えることはよくありました。彼らの変節を見て悲しく思いました。記者魂を失った人間が組織の上の方にごろごろいますよ。

——結局、清武さんはその時は辞めずに、小さな記事でも書いて紙面に「引っかき傷」を残そうと決断しますね。

もう一つ心に固く誓ったことがある。社会部のデスクや記者までもが、政治家に関連する記事を書くにあたって、「渡邉さんはOKか」と言うようになってしまっている。しかし、ダメと言われても、紙面に引っかき傷は残そう。本来一面トップの大きな記事になるはずのものが、社会面や第二社会面に落ちてもいい。悔しいけれども、たとえ紙面の下段に小さく載るベタ記事だっていい。 上司に楯突いても、粘って粘って、とにかく載せることだ。賢い読者は「あれ」と気づいてくれることだろう。途中で抵抗をあきらめて、記者は「いい子」になり、影も形もなくなった記事は山のようにある。とにかく辛抱だ。

どちらが正しかったかはわからない。結果的には同じだったかもしれないし、満足したかどうかはわからない。でも、その後の野球事業もやりたかったわけではなかったからね。

事件記者から離れて

——巨人軍に行く前、事件記者から離れて、運動部長になったのも意外だったわけですね。

意外でしたが、編集局長が求めていることは分かりましたよ。運動部を変えてもらいたかったんじゃないかな。

——清武さんがこの本で引用している、朝日新聞の西村欣也さんが書いたスピードスケートの清水宏保選手が長野五輪で金メダルを取った時の原稿が感動しますね。清武さんはさらに清水選手が、この記事について自分以上に自分を理解していると評価した西村さんの追悼文を引用しています。これも記者の力ですね。

亡き父とのストーリーはまるで小説のような美しい文章でした。限られた文字数の中に、父と私の人生が凝縮されていました。私にとって、もっとも反響と影響力があった記事です。

当時の私は報道陣の前であまり話をしませんでした。西村さんも、決して多くの質問をするタイプではなく、シャイな人でした。囲み取材で正面にいることはないけれど、斜め45度から時折鋭い質問をしてくる、という印象でした。

なのに、私以上に「清水宏保」を理解していました。私が感覚で話したことを西村さんのフィルターを通して文字にしてもらうことで、「そういうことか」と整理できたのです。こうやって成長させてもらいました。

)(2023年7月)より

人間はプリズムだから。どこに光を当てるかで違ってくるでしょ?「僕のこの部分を照らしてくれた時に、自分が1番望んでいた自分になった」と思ったのが、伝わりますよね。

あの長野五輪の時に、読売は朝日に完敗したんですよ。

その時の教訓は、あまりに短い行数で人を感動させる文章を書くのは無理だということです。そこをなんとかするのが編集局の上層部。「この分量を書かせてくれ、読者を泣かせてみせる」と掛け合う。それができたら、そこに書き手が生まれる。

訓練すれば読売もそこそこの書き手はいたはずなんです。一面で物語を見せるのは、紙面を差配できるような上の人間が決めることです。それが新聞のその可能性を広げることでもあるし、今はネットと連動させることもできる。そうなれば、みんながなんとかして感動を伝えるような文章を書こうとするでしょう。

その「腕に自信あり」という記者をたくさん抱えて束ねていくのが、デスクや部長、それ以上の人たちの技量です。

巨人軍でも社会部記者魂

——その後、巨人軍に行くわけですが、就任したての時に、主軸の選手のところに朝駆け(朝、家を出る前に会うため自宅に行くこと)して、清原選手に怒られたエピソードをこの本で読んで大笑いしました。大迷惑じゃないですか!

2人か3人ぐらい行きましたよ。だってまず自分にできることから始めようと思うじゃないか。わざわざほかの人がやらないこと、そして自分ができることをやって、俺は君たちと一緒にやるんだという決意を示す。そのためにやっているわけじゃないか。

だけど、空回りだよね。それはわかる。清原選手から叱られた時、「空回りしてるな、わし」と思ったよ(苦笑)。

——でもそういうことを1つ1つ試してみるっていうのは、取材と同じで相手の心を落とすための工夫なわけですね。

社会部記者だよね。バカな記者のやることだと思ったよ。

——巨人軍に行ってもずっと雑誌に連載「野球は幸せか!」を書いていましたし、どこに行っても記者なんですね。

そうだね。恥ずかしいが、巨人という組織の内情をファンにもっと知ってほしいとも思ったよ。

——巨人軍で、自分が記者だったからこそできたことってあるのですか?

「育成選手制度」はずっと野球界にいた人には難しかったろうと思う。あれは素人だから挑戦できた。かかる経費なんてわずかなんですよ。そこから年に一人でも活躍する選手が出てきたら十分で、それが希望になるんですよ。

現実に巨人軍があの頃強かった理由の一つはそれなんです。野球の強化策は、それまでドラフト、トレード、外国人、FA制度の4つしかなかった。そこに全く違う育成制度を入れる。5つ目の武器を持つっていうことは、絶対有利に決まっているわけです。

最近、昔、育成選手だった柴田章吾君と会いました。野球は辞めて、今はシンガポールでコンサルタント業をやりながら、「アジア甲子園」など野球関連のイベントに夢をかけています。東京に本業で来た時に会ったんです。彼はベーチェット病で、育成選手制度でプロ野球に入る可能性が広がったから、スカウトだけでなく、僕に対しても「私を救ってくれた」と恩義に感じてくれているそうです。それは彼の力なんだけどね。

こうやって出会った絆みたいなものは、僕は必ず手繰る。やっぱり会わないとダメだし、作家としては、やっぱり会って話を聞いてみたい。どういう人生を歩んできたのか。

他にも同じような人たちはたくさんいます。時々メールが来たり、お酒を送ってきてくれたりもする。そんな若い人たちの青春の思い出の中に、僕はちらっといるわけです。育成選手制度は、結局そういう人たちの新たな世界を作ったことは間違いない。つまり可能性のフィールドを与えたわけですから。

他にはスカウトを強化するときに、毎日何をやったか報告をあげさせるようにしました。社会部で記者が毎日、夜回りしたら、夜回りメモを上げさせるでしょう?それと同じです。

「報告は明日でもいいよ」とは言わず、その日のうちに、「今日はどこどこでこうこうしました」「この選手はこんな風にいいピッチングしました」と送らせる。仕事に張りと緊張を持ち込むわけですね。それをだんだん報告システムに移行させして、それがベースボール・オペレーション・システム(BOS)になったんです。スカウトもパソコンを持ち込むようにした。これはアメリカでは常識でした。

スカウトを鍛えるために、僕は作文教室もやったんですよ。人間力を上げるためです。課題図書をあげて、感想文を書かせる。文章が上手い人は、スカウトも上手いんです。やはり、説得力、説得術の問題だと思うんですよね。結局、そういう人は人間力もあるんですよ。

ナベツネと「清武の乱」後に遭遇して

——驚いたのは、「清武の乱(※)」の後、渡邉恒雄さんと日本橋三越のエレベーターで遭遇した時の話です。

※コーチ人事をめぐって清武さんが渡邉恒雄氏を告発する記者会見を起こした問題。清武さんは巨人軍代表を解任され、係争となった。

子供のころから「わめいたり泣いたりしながらモノを言うな」と教えられてきた。渡邉と遭遇した時の私は怒りや涙で胸がはちきれそうだった。だから、無言で別れてよかったのだ、といまは思うことにしている。

「喧嘩にならなくて良かったですね」と後で弁護士に言われましたよ。「あなたも血の気が多いから」って。売り言葉に買い言葉でお互いにカッとなりかねない。

——今、渡邉さんが亡くなって、どういう気持ちなんですか?

正直言うと、もうちょっと長生きしてもらいたかったよ。

——もう十分長生きしましたが。

読売の中での院政は僕はけしからんと思いますよ。98歳になった人が主筆で居続けて、インターネット社会についていけない人の意志で紙面を作っていくのはおかしいと前から思っている。98歳の新聞王が君臨するメディア界は、僕は不自然だと思い、指摘し続けてきました。

それは、「不思議の国の裸の王様」みたいなものを、支えている人々がいるからなんですよね。もっと早く辞めるべきだったと思う。

一方、うちのお袋は今年で95歳ですが、「負けてたまるか」という気持ちがあるからですよ。「ナベツネ氏はまだ元気だぞ」というと、「よっしゃ」という感じ。

だからナベツネ氏が亡くなった時、おふくろががっかりするかなと思いました。「ナベツネもまだ元気でやっているんだから。年下のお袋が、そんな弱気になっちゃダメだよ」と言う時に使っていたんです。でも、「ナベツネさん亡くなったね」とおふくろに言ったら、笑ってたよ。愉快というわけではなくて、「そんなの気にもしていなかったよ」という感じです。

高齢のメディア王であり続けることを批判しても、その人間は死んでしまえとは思わない。それは武士道に反するかなと思います。

「熱」を持つ記者は、永遠に必要

——AIが台頭する時代、メディアではAIが書いた原稿も使われ始めています。この本を書き終えた今、それでも記者は必要だと思いますか?

必要だと思いますね。AIを凌ぐ、人間にしかないものは「熱」だと思いますよ。メディアの中で特ダネを取って一時的にすごいと褒められることはあっても、昇進にも昇給にもつながらない。それでもまた、新しいネタを掘り続けざるを得ない。AIをどうひっくり返しても、隠れているネタを掘ることはできない。

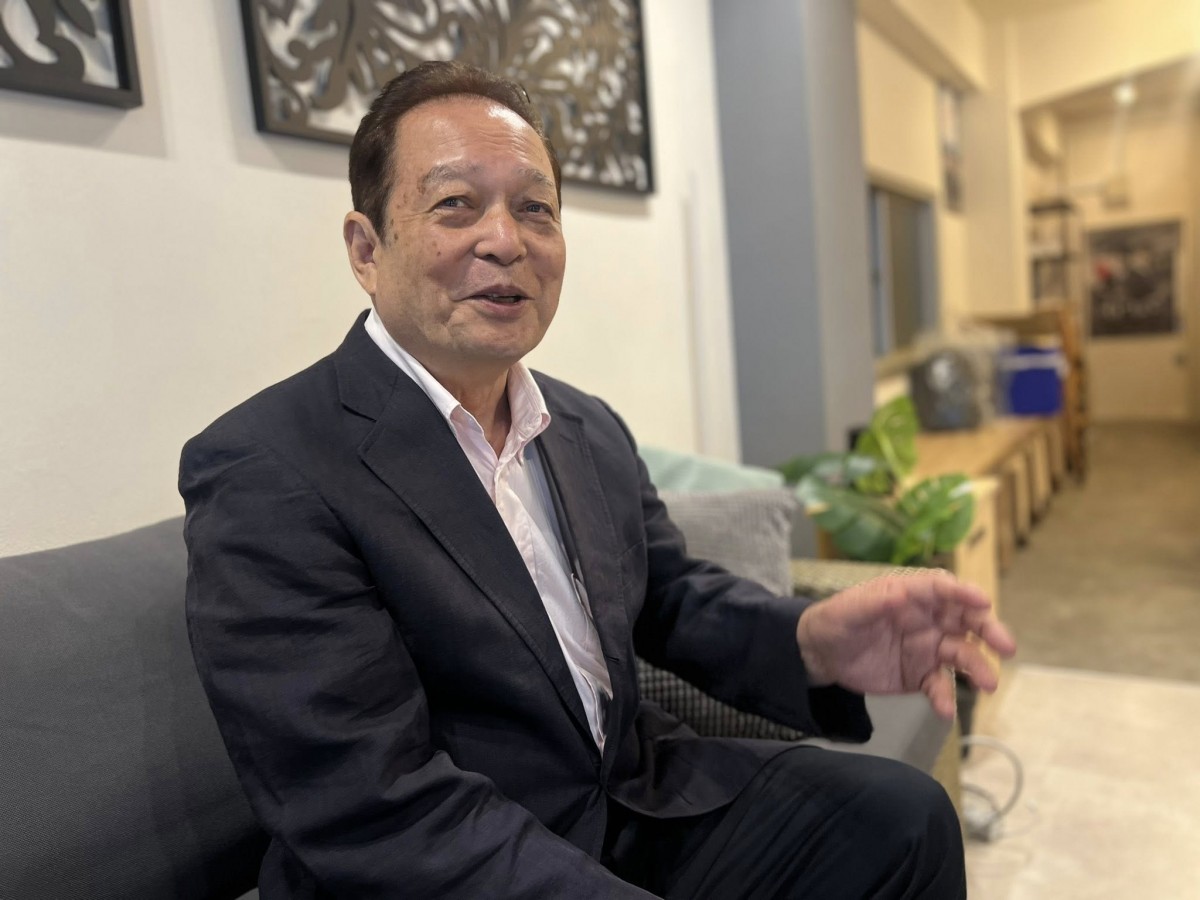

撮影・岩永直子

新しいもの、鉱脈を見つけることは、人間の記者にしかできない。だからそういう記者は永遠に必要になりますよ。権力者は隠すものですからね。

——その熱はどこから生まれるのでしょうね?

メディアそのものが持っている熱がまずあると思います。その世界に入ったら、否応なしに書かざるを得なくなり、知りたいという欲が生まれてくる。記者という職業が持っている熱があると思う。

そして、誰かから教えられているはずなんです。僕は最初の支局長からよく教えられたし、あまり出世はしなかったけれど、教えてくれる先輩が何人かいた。そういう人たちから教えられたことはどこかに身についていますよね。

——それをまた後輩記者に受け継いでいく。この本もその一つかもしれませんね。

うん、そうだといいね。

——そろそろ締めくくりのいい言葉をいただきましょうか。

そんなものはないよ(笑)。

この本を出したわけですが、まだこれからも僕は書き続けなくちゃいけないので、これはその辺の道標の1つなんですよ。僕は編集者に言ったんですよ。「今度は『編集者は天国に行けない』を書くぞ」って。「俺が天国行けないんだったら、お前らも行けないはずだ」って。「それは面白い」って言われちゃったけれど。

今、僕は週刊ポストで「もつれ雲」という連載小説を書いているんです。

——清武さんの初めての小説ですね。なぜノンフィクションでなく、小説を?

編集者があまりにも素晴らしい人なので、恩義を強く感じていることが1つ。もう1つは、小説を書くということは、やっぱりチャレンジなんですよね。ロケット開発者の糸川英夫さんをモデルにして、現実社会であったことに私の希望を加えて、その人とその人を支えたロケットボーイズたちの冒険物語を書きたいんです。

それは、今までやってきたことと少し違う。想像力と表現の多様さを自分で切り開くわけです。自分で「こんなふうであってもらいたいな」と想像して、頭を使うことが大事なんです。

最新回では、主人公の恋物語のシーンとセリフを書くために、二日間ぐらいずっと悩みました。めんどくさいなと思いながらも、やっぱりそういう訓練が必要だと思うんですよ。

毎回の連載の中に1つだけ、自分がなるほどなと思った先生の言葉を一つ入れることにしています。

最新回では、みんながうまくいってよかったと喜んでいるところに、先生がみんなを集めて、「いいですか、これは小さな成功に過ぎません。ひとつの成功があったら、自分の針をゼロに戻しなさい。自分はまだ何事も為していない人間だ、と謙虚になりなさい。何も為しておらず、何も知らない、だから勉強をして、挑戦と自己啓発を続けなさい」とちょっと厳しいことを言う。

記者物語はずっと続く

——そのセリフに引きつけて考えると、この『記者は天国に行けない』もこれで完結ではないし、これからも反骨の記者の道は続く感じですね。

「記者」は自分たちのフィールドだから、そういう話をこれから先も取材していくわけですよ。取材しようと思わなくても、情報は入ってくるわけだから。

市田(読売から朝日に移った事件記者、市田隆さん)がね、今でも朝駆けするって言うわけです。僕は、感動したよ。すごいなと思って。あいつも今年61歳ですよ。

——この本の最後は、今年の正月に、70代半ばになった清武さんが電柱の影で夜回り取材をしているところで終わります。「記者とは何か?」をテーマに書いたこの作品は完結したようで、完結していない。まだ記者としての道は続いているわけですね。

今年の正月は夜回り取材をしていた。五十年前と同じように電柱の陰で人を待った。成長のない自分に気恥ずかしさを感じつつ、冷たい闇のなかで、そこが私の持ち場のような懐かしい気分だった。

そうそう、僕もまだやってるんだよ。この夜回りは次の取材のためです。

——清武さんも「もつれ雲」の先生のように、一つの山を登り終えても、またゼロに戻るわけですね。

そういうことかな。結局、600ページの本を書いても、それは一里塚に過ぎない。やっぱり新聞記者の物語も、作家物語もずっと続くし、みんなにも頑張ってもらいたいし、俺も頑張る。

書き残したいことはいっぱいあるわけだから、電柱の陰に立ってでも頑張りますよ。

撮影・岩永直子

(終わり)

【清武英利(きよたけ・ひでとし)】ノンフィクション作家

1950年、宮崎県生まれ。立命館大学卒業後、75年に読売新聞社入社。社会部記者として警視庁、国税庁などを担当。中部本社(現・中部支社)社会部長、東京本社編集委員、運動部長を経て、2004年8月より読売巨人軍球団代表兼編成本部長。11年11月、コーチ人事をめぐって渡邉恒雄氏を告発する記者会見「清武の乱」を起こし、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任され、係争に。現在はノンフィクション作家として活動している。著書『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社文庫)で14年度講談社ノンフィクション賞、『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』(講談社文庫)で18年度大宅壮一ノンフィクション賞読者賞を受賞。近著に『どんがら トヨタエンジニアの反骨』(講談社)、『アトムの心臓「ディア・ファミリー」23年間の記録』(文春文庫)など。

【関連記事】

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績