「決してあきらめないで」 メディアが「マスゴミ」と言われる時代、今こそ伝えたい反骨の記者たちの物語

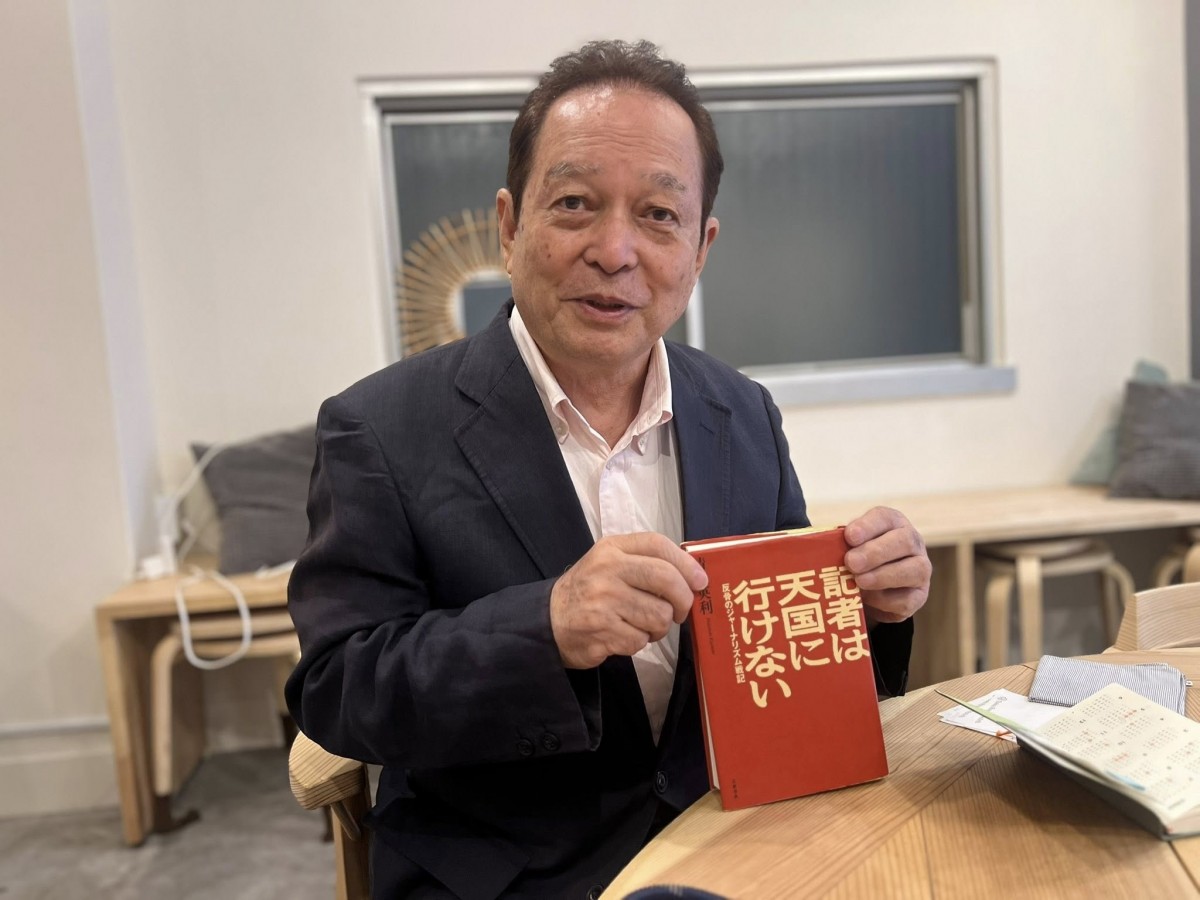

ノンフィクション作家の清武英利さん(74)が、時代の圧力に抵抗するジャーナリストたちや自身の記者人生を描いた『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋)を出版した。

かつて清武さんが働いた新聞業界はどこも部数を大幅に減らし、テレビ局や出版社も視聴者や読者離れが進んでいる。メディアが力を失う中、個々の記者たちに何が求められているのか。

かつて読売新聞で部下だった筆者がインタビューした。

『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』を上梓した清武英利さん。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

メディア論を低い目線で

——この本、自身の歩みから記者論を書くこともできたと思うのですが、なぜ他の記者の取材も入れたのですか?

基本的には、今の記者の顔を描きたかったんです。今のメディアは「マスゴミ」と言われ、尊敬を失い、後退している現状をどう思うか、とよく問われていました。連載が始まった当時の文藝春秋の編集長にもそう聞かれていたのですが、自分としては、記者について書くならまだ先の方がいいのではないかと思っていました。記者論やメディア論はものすごく多いですしね。

でも編集長は、「むしろ今書くべきではないか?」と言う。僕は「メディア論を高いところから書くのは嫌だ」と言ったんです。でも色々考えて、ルポルタージュならやってみたいと思いました。

マスゴミと言われてもなぜ書き続けているのか、今の記者の内情や気持ちを汲んだり、特ダネを書いたりするのはどういう気持ちなのか、どうやったら書けるのかを他の記者にも聞いてみたかったわけです。

記者の中には特ダネを書けない記者もいます。でも本でも紹介したのですが、関西電力役員の金品受領疑惑を書いて新聞協会賞を取った共同通信の長谷川智一さんなんて、見た目からして温厚な人に見える。でもこの人が特ダネを取った理由を聞くと、なるほどなと思うわけです。

彼の上司が「パチンコ台には必ず油を差せ」、つまり大事なネタ元との付き合いは欠かさないようにと助言していたのを、忠実に守っていたからまず端緒が取れた。そして、異動してもずっと関係者の取材を続けていた。すごい執念です。こうしたネタを追いかけ続ける執念を表に出す人が多いじゃない?でも彼は表に出さない。コツコツ取材を続けて大きな特ダネを書く人がいるんだなと感動したわけです。

僕なんて足元にも及ばないという人がたくさんいる。例えば、読売新聞から朝日新聞に移った市田隆記者なんて、61歳になっても朝駆け(朝に取材相手の家に行って、出かけるところを捕まえて話を聞くこと)をしているというからね。そういうルポルタージュなら喜んで書きたいと思いました。

でも編集長は「あなただって記者じゃないかと言われますよね?あなたの過去のドタバタもその中に入れることが、そうした記者の系譜を受け継いでいる若い人たちにも何らかの影響やひらめきを与えるんじゃないですか?」と再三言う。

自分の手の内にあることや、自分の自伝のようなものは恥ずかしいし、あえて自分から書き出すことではないと思っていたんです。でも自分たちの「源流の記者」のことはどこかで書かなければいけないと思っていた。仕方ないからそこから書いていくうちに、分厚くなってしまったんです。

知ってもらいたかった正木ひろしの詩、アパッチ魂

——雑誌の連載でも、本でも最初に置いている「抵抗の源流」ですが、敗戦を経験して、戦時中のメディアが戦争に対して抵抗できなかった後ろめたさを抱えながら書いていた記者を取り上げました。そこを源流としたのはなぜですか?

記者論は、どこかから始める必要がある。僕はたまたま、弁護士の正木ひろし(※)という人は、高校生の頃から知っていた。尊敬していたわけです。

※全国各地の冤罪事件や最新事件を十数件も手がけ、戦時中も首相の東條英機や軍人政治家への批判する言論活動を個人雑誌「近きより」で続けた弁護士。

それから読売の大先輩の中に、僕ら後輩記者がポツポツ読んでいた伝説の人がいました。「酔いどれ記者」と呼ばれる羽中田誠記者もそうです。

戦中というのは、記者がほとんど書けなかった時代です。新聞界で言えば「屈辱的な時代」ですからね。そこからどう立ち上がってきたかを自分たちは源流にしているのだろうなと思って、この戦後の記者たちの物語から始めるべきだと思いました。

特に、僕は一章の最後に書いた正木ひろしさんの詩をみんなに知ってもらいたかったんです。

人々よ、現代に憤慨することなかれ

貴君等は何の権利があって憤慨するや

貴君等は、現代をよくするために

如何なる犠牲を払って来たか

貴君等は世界の文化に対し、どれだけの研究を遂げたか

貴君等は過去の日本に対し、どれだけの批判を為し

どれだけ実行に移したか

貴君等は自家の享楽生活に没頭し

公共には無関心ではなかったか

貴君等は、ただ漫然と良き時代の来ることを待っていたのではなかったか

貴君等はただ長い物には巻かれろ主義で

公共的のことには成るべく深入りしないように

ズルく構えていたのではなかったか

世の中に不公平が公然と行われていた時

貴君等は自分さえ損をしなければいいとは思わなかったか

公共の利益のために闘っている人達を

見殺しにはしなかったか

貴君等の身辺に人権蹂躙があっても

人のことだとは考えていなかったか

それらの総決算が今日現れて来たとて

貴君等に何の憤慨があろうぞ

名言というより、この志は絶対にわかってもらいたいと思った。正木さんは冤罪弁護士という顔もあるけれど、もう一つ、言論活動も重要な仕事なわけです。

次にルールを飛び越えてでも取材相手に迫る記者たちを描いた「アパッチ魂」を書いたのは、駆け出し時代の僕にとって一番鮮烈な経験だったからです。

ちょうどその頃、北海道新聞の新人記者が旭川医大の学長選考会議を取材していて大学当局に私人逮捕されたのを読んで、とんでもないことだと思いました。

近年、中央省庁や警察で「立ち入り禁止」「取材不可」とされる場所がどんどん増えている。目撃できる現場から、記者たちはジリジリと後退しているのだ。記者たちがそれも仕方ない、とあきらめたところから、権力側の聖域が広がっていく。

その話を入れようと思った時に、昔のアパッチたちはそのまま平気で立入禁止区域を踏み越えていったよな、とつながったわけです。

——連載を始めた2022年に、「清武さんは天国に行けますか?」と尋ねたら、「俺は天国と地獄の門の前で待っていて、秘密を墓場に持っていこうという人がいたら追い返してやる役になるよ」と答えていました。あれから3年経ちましたが、改めて清武さんは天国に行けますか?

書けば書くほど、天国から遠ざかるばかりだな。

人のいいところばかりを見ようとする人もいる。僕もできればそういうふうに生きていきたいのだけれども、そうすると真実から遠ざかるから。

記者は人を傷つける仕事です。そんな風に人を傷つける人間たちが、簡単に天国には行けないし、天国の門の前で、記者としてきちんとやるべきことをやったと答えられない人間は行けないと思うんですよね。

きっと彼(筆者注:正木ひろし)はその門の入り口あたりにいて、記者がやってくると、「君は長いものに巻かれなかったか、闘っている人たちを見殺しにはしなかったか」と気概を問うに違いない。その時、自分のなかに答えを持つ者だけが、彼らの待つ天国の門をくぐることができる。

僕は「長いものに巻かれませんでした」「闘っている人を見殺しにはしませんでした」と言えるようにしたい。でも、百点満点で天国に行ける記者はいるのかなと思うよ。僕は今のところはまだ無理だな(笑)。

古巣の読売新聞が大きな誤報を連発

——かつて清武さんや私も所属していた読売新聞が最近、大きな誤報(※)を連発しました。事後に出された検証記事も、記者の思い込みを軌道修正できなかった体制が明かされたり、言い訳に終始していたり、悲しくなる内容でした。清武さんはこの一連の誤報問題をどう見ていましたか?

※7月23日の夕刊1面と号外、24日朝刊1面で報じた「石破首相退陣へ」という記事と、8月27日付朝刊一面で報じた「公設秘書給与 不正受給か 維新衆院議員 東京地検捜査」という記事。前者の記事直後に石破首相は辞意を否定し、後者の記事では捜査対象の議員を取り違えていた。

誤報については言いたいこともいっぱいあるけれど、後輩には再起を期待するしかないじゃないか。今回はあまりに残念だけど。では、誰に期待するかということですよ。

僕はもう新聞記者ではないから、僕に期待できるわけじゃない。会ったこともないような新聞記者に期待するわけにもいかないし、読売でなくても、毎日でも朝日でもいいけれど、少なくとも同じような空気を吸った後輩には共通するものがある。だから、そういう人たちに期待するしかない。

みんなそうだと思うんです。どんどん部数は減っていますが、それでもまだ新聞を読む人がいて、新聞批判があるということは、逆にそこに期待があるからですよ。マスゴミと言われていてもね。

ただ、首相退陣の誤報が前代未聞だったのは、2日続けて出されたことです。

——検証記事では、「辞意は明言されており、報じた後に首相が翻意しただけだ」と言い訳し、受け原稿では過去に石破首相が翻意した複数の例をまとめていました。恥ずかしい言い訳です。

苦しい言い訳ですよね。あれを誤報でないと言っても、読者のアンケートを取ったら誤報と言う人の方が絶対多いでしょう。僕もいたたまれなかった。そうしたら、家人が「あなたはまだ期待してるの?」というわけです。がっかりしているってことは、期待していることの裏返しなんですよ。

誤報を防ぐ唯一の方法は、複数の関係者に裏を取ること

レベルが下がったとか上がったとかは、個人的なことなので言っても仕方ない。僕がデスクをやっていた時に比べたら、少し今は組織としての取材力が落ちているかもしれないけれど、また上がってくることに期待したいのです。

あの秘書給与問題の記事を見ると、例えば検察幹部、いわゆる特捜部長なり、検事正なり、あるいはもっと上の検察庁の首脳に食い込んでいたという気配が薄い。

どっちの議員かという話までは、おそらく他社の記者も知っていたんですよ。自分が知った時は他社も知っているかもしれないという気持ちを持つのは当たり前です。

だから焦るわけだ。そういう時に2つの考え方があって、前打ち(家宅捜索や逮捕、記者発表の前に報じること)はもうやめるという考え方がある。もう1つは、間違いがないようにするために、Aさんに聞くだけじゃなくて、BさんにもCさんにも詰めていくという基本的な方法がある。

——複数の幹部に裏を取るわけですね。

先輩記者も動員して組織的な取材をするのが本当の取材力なんですよね。今回の誤報は、取材源を持つ複数の人間で取材していた感じではない。キャップが本当の「帽子」になっているんじゃないかなと僕は感じたよ。

つまり、キャップとしての本来の役割を果たさず、単なる目印になっているということです。キャップはいわゆる仕切りチーフのことですが、みんなの目指す方向を一つにして、複数の上位の人々に部下たちとは違うネタ元を持つことが大事です。

「キャップ」というとすぐ思い出す話なのですが、昔、1970年代に爆弾闘争が盛んで、公安記者が活躍していた頃のことです。僕の先輩記者が、「情報を教えるからここの喫茶店に来い。白い帽子をかぶってきたら、俺は声をかける」と聞いて、帽子をかぶっていったそうです。

ところが、その喫茶店に行くと、白い帽子をかぶった記者が3〜4人いた。そこで座って1時間ぐらい過ぎ、「もうやめよう。俺たちは騙されたんだ」と言って帰ったというエピソードです。それを「白いキャップ事件」と呼んでいます。

取材現場のキャップは重責です。それが、そんな帽子をかぶっただけの人間だと意味はないんですよ。

キャップがなすべきことをキャップや元キャップたちは行ったのか、あの誤報の検証記事ではよくわからない。そこの説明こそ、みんなが期待するところじゃないでしょうか?それを書かずして、社会部の責任者を更迭します、処分しますと言われても、疑問が残るだけです。

読売新聞は「適正報道委員会(※)」というものを設けていましたよね。

※取材相手の虚偽の説明によってiPS細胞による心筋を移植したという誤報を出したことをきっかけに、読売新聞の編集局に設けられた独自ネタを事前に上層部がチェックする組織。

——私が知る限り、ネタが漏れたり、ネタ元がバレたりするのを恐れて委員会にかけたがらない記者が多かったです。今回の地検ネタも適正報道委員会にかけなかったのは、そのせいじゃないですかね。

本物の記者は、「情報源は秘匿してくれ」と言われたら、どこから聞いたのかは他の人には言いませんよ。裁判になっても絶対に言わない。「裁判になって言っちゃった」という記者もいるらしいですけれどね。

会社の中で、「実はあの人です」とネタ元を明かしてしまうのは、重要な取材源との守秘義務を破る行為です。根性のある記者は絶対に約束は守る。だから信頼されるけれど、他の人がチェックしたり、思い込みをした記者をひっくり返したりするのは、ものすごく難しい。

それをしのぐ方法は、唯一、複数のネタ元を持つことです。ネタ元の上位の人たちは最低限、「いや、それを書いたら誤報になるよ」と言ってもらうためにいるということもできるわけです。

権力の監視機能が果たせるのか?

公権力が行使されるときは、誰かがそれを監視したりチェックしたりする必要があります。そのためにクラブ記者がいる。読者の期待があるから、重い特権を与えられています。

しかし、大手メディアの中では夜回りをやめてしまったところもあるそうです。

——事件記者がですか?なぜでしょう?

効率が悪いからですよ。ある新聞社も、クラブ詰め記者の配分を減らしていると聞きました。

元々、社会部では、記者の1割近くが警視庁担当に配置されていましたよね。地検もそうです。新聞社の地検と警察担当を合わせたら、組織の2割近くいて、それには意味があったはずです。

事件担当者を多く置くのは、権力に対する監視機能を果たす意味もあった。それを捨ててしまうと、権力側の発表だけに頼ることになります。そんな恐ろしいことはない。

冤罪も、本人と弁護士だけではなくて、新聞記者がそれを支えながら書くことによって突破できたことがいっぱいあります。『記者は天国に行けない』の第五章にも書きましたが、滋賀県東近江市の病院で患者が死亡したことをめぐる冤罪事件がありました。元看護助手を、再審無罪まで支えた人の中に、中日新聞の記者もいたのです。

もちろん報道は支援でしかない。でも、権力が思い込むと恐ろしいことが起き得ることは長い間の教訓として残っている。だからそこを粘り強く取材する人はやっぱり必要なんです。

——「夜回り」は、発表以外の情報をつかむために社会部記者が用いてきた手段ですね。

その夜回りをやめたら、社会部は成り立つのかと僕は思う。

記者の思い込みをなくせないとしたら、やはりその上位の人々に常に取材をかけられるような人が先輩たちにいないとダメですよ。

思い込みでそこまで原稿を書けるなら、あの記者はいい記者なんです。たぶん、会社でも信用があるんですよ。前にも特ダネか、特ダネに近いものを書いたことがあるのだと思う。だから、周りも「お前大丈夫か」ってそこまで疑わなかった。

例えばあまり特ダネを取ったことのない記者がこの情報を持ってきたら、上司も「ばかやろう。お前ちゃんと裏とったのか?」って怒るでしょう。新聞社の幹部の中に、たいして特ダネを取ったことがない人が増えたのではないですか。これは、仕方ない。それでも上手くやる方法を考えなくちゃいけませんよね。

上司が頼りない人であればそれを支えるのが組織なんだから。僕は、「上司がバカだから」と言う人にはあまり与しない。頼りない上司なんて昔からいるし、そんな人が上にいてもなんとかなってきたじゃないか。

伝えたいのは「決してあきらめないで」

——石破首相も結局、退陣を表明しました。読売新聞が検証記事を出してからすぐの表明でしたね。

誤報はいつの時代もある。みんな謝って、それで信頼を回復してきたわけですよね。僕は誤報を体験した人はいい記者になると思っている。いまさら取り返せない以上は、きちんと謝って誤報と認めることが信頼回復の始まりですよね。

撮影・岩永直子

——そういう意味で、石破首相の誤報の検証記事は、「自分たちは間違っていないぞ」と言いたかったのか、全く潔くなかったです。

だって、首相がさまざまな場所で「自分は辞めるとは言っていない」と話していることについて「虚偽の説明」とまで書いてあったじゃないですか。あれは無茶ですよね。

政治家が自分の進退において、常に嘘偽りなくみんなに話すかといったら大間違いですよ。いつも紙面ではそう疑っているのに、「あの時だけ信じるの?」って問いたいです。

そんな不思議さもあるので、僕は今回の誤報問題は、やっぱり新聞の信頼性を低めたと思うんですよね。残念ながら。

だから、取り返さないとダメですよ。時間はかかると思う。でも、引っ込んじゃダメなんだな、やっぱり。決してあきらめないで、と伝えたいですね。

(続く)

【清武英利(きよたけ・ひでとし)】ノンフィクション作家

1950年、宮崎県生まれ。立命館大学卒業後、75年に読売新聞社入社。社会部記者として警視庁、国税庁などを担当。中部本社(現・中部支社)社会部長、東京本社編集委員、運動部長を経て、2004年8月より読売巨人軍球団代表兼編成本部長。11年11月、コーチ人事をめぐって渡邉恒雄氏を告発する記者会見「清武の乱」を起こし、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任され、係争に。現在はノンフィクション作家として活動している。著書『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社文庫)で14年度講談社ノンフィクション賞、『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』(講談社文庫)で18年度大宅壮一ノンフィクション賞読者賞を受賞。近著に『どんがら トヨタエンジニアの反骨』(講談社)、『アトムの心臓 「ディア・ファミリー」23年間の記録』(文春文庫)など。

【関連記事】

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績