「桜を見る会」のスクープ、赤旗記者はなぜ打ち出せた? 真実をつかむ記者に共通すること

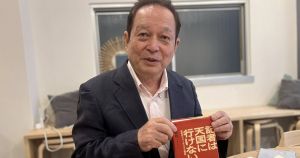

反骨のジャーナリストたちや自身の記者人生を描いた『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』(文藝春秋)を出版した、ノンフィクション作家の清武英利さん(74)。

社会の闇を暴き、秘められた真実を掘り起こす記者たちは、何が他の人と違うのでしょうか?

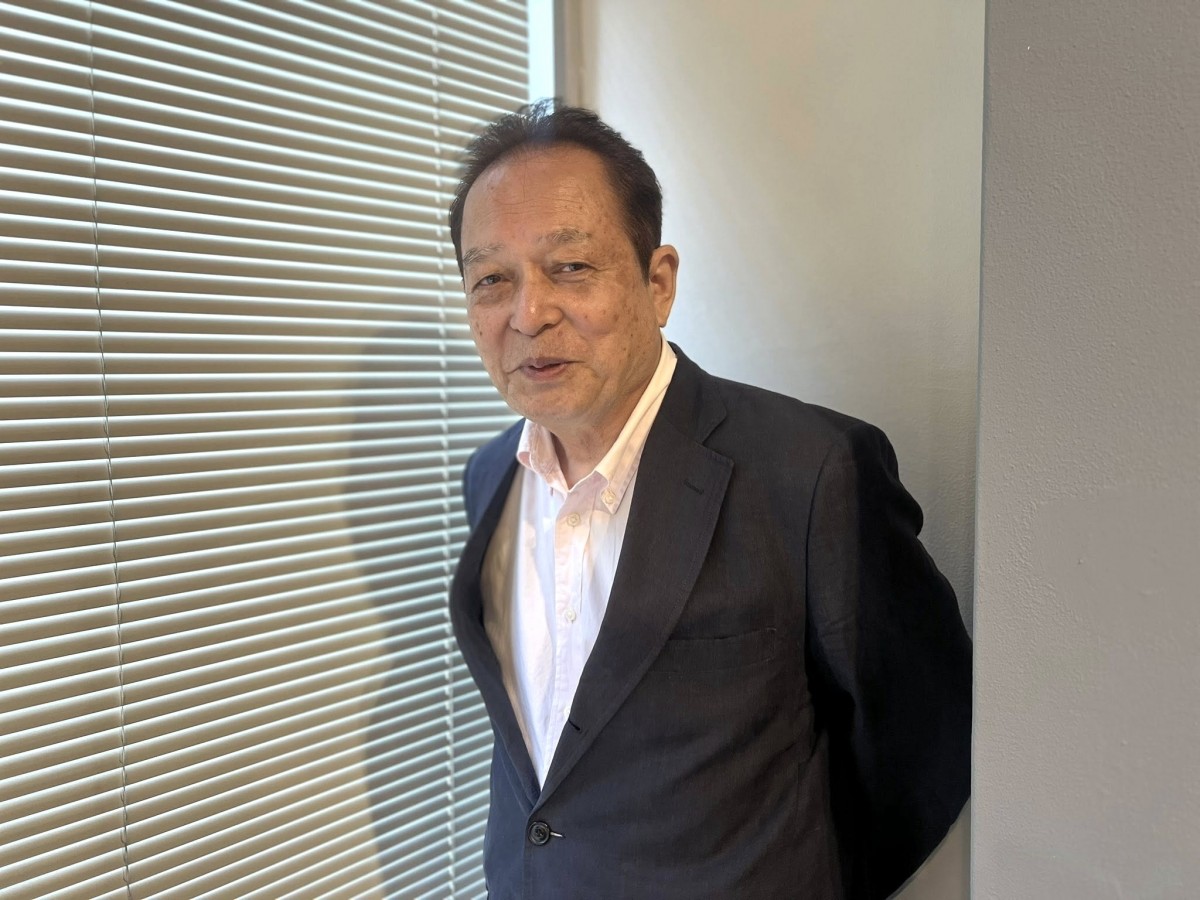

時には部下が書いた記事の取材相手ともつながり続けて本を書いてしまう清武英利さん(撮影・岩永直子)

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

問題意識がないと特ダネに気づけない

——清武さんは今、どの新聞を購読しているんですか?

日刊紙は日経からしんぶん赤旗まで4紙とっています。別に赤旗日曜版も。日経新聞と赤旗を読み比べると、企業側から見るのと、労働者側の視点とこんなにものの見方が違うのかと思います。

僕は読売新聞で警視庁や国税庁を担当していた頃にも赤旗をとっていました。調査報道は昔から定評があるんです。図書館にも通い、ほぼ毎日全紙を眺めているのですが、赤旗は時々、官邸機密費や政界裏金などギョッとするような記事を出す。それは僕らにない情報源を持っているからでしょう。

保守系雑誌も読んでいます。異なるメディアをたくさん読むのは大事なことですよ。

——『記者は天国に行けない』でも、赤旗日曜版編集長の山本豊彦さんについて書いています。「桜を見る会」の私物化に関するスクープ(※)は、全国紙の記者はみんな知っていたのに、問題だと思っていなかった。問題意識が書かせたスクープだと書かれていますね。

※歴代首相が毎年4月に新宿御苑で開いていたが、赤旗日曜版が安倍晋三首相(当時)の地元後援会員が大量に招待されていたことを報道。公的行事の私物化だとして国会で問題視され、開催中止に追い込まれた。

「赤旗スクープ」、とりわけ「桜を見る会」の報道は、抜き抜かれの次元を越え、新聞界に深刻な問題を突き付けている。「桜を見る会」は公費で芸能人が呼ばれテレビや新聞に映像、写真付きで報じられ、メディアの真ん前で繰り広げられていた。ところが、多くの記者たちはそれが意味する権力者による驕りや私物化に気づかなかったからだ。

それは不良債権の問題(※)と同じですよ。バブル崩壊で不良債権の山があって、みんなこれは大丈夫なのかな?と思っていた。でもそこに問題意識がなければ、表面化しない。

※バブル崩壊で含み損の生じた土地や有価証券を大量に保有する銀行や証券会社が、その損失を表面化させないために、ペーパーカンパニーなどの受け皿会社に移し替えていた問題。清武さんが国税の資料や関係者の取材をもとに1993年12月1日「日債銀”不良債権飛ばし”200億円 受け皿会社、転々と 大蔵の開示方針に逆行」と見出しをつけた記事ですっぱ抜いた。

でも、最初の記事を書いた後に、僕らは上司から「金融不安を煽るから書くな」と言われたんです。でも、国税も調査して、銀行がこんな幽霊会社を作っていることが正常であるわけがない。その自分の中の常識的な感覚は信じた方がいい。

でも、先輩たちはそんなことは考えずに、「上がダメだと言うからダメだ」と言う。僕は、あの時に会社を辞めようかなと思ったぐらい腹が立ったんですよ。でもこの問題をずっとウォッチングしなければいけないという気持ちもあったから踏みとどまった。そして、後に再び書いたわけです。

「桜を見る会」にしても、たくさん情報があって、その中の何を疑問視するかは個人の記者の問題意識にかかっています。そういう意味で、個人の記者ができることは多いです。

埋め込まれている記者のDNA

今回の本には書かなかったのですが、秋田魁新報が、「イージス・アショア」の配備についておかしいと書いたのも同じことです。

※秋田魁新報が2019年、市街地に近接する演習場が防衛省地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」を配備する場所としてふさわしいとするの防衛省報告書に誤りがあるのをスクープ。計画は断念に追い込まれた問題。

これも、発表原稿の中におかしいところを見つけ、それを現場に行って検証した。そんなことは、なかなかやれないですよ。

僕らは最初にサツ回り(警察署担当)をしている時、よく「警察発表は疑ってかかれ」と教えられました。でもそのうち忘れてしまう。そこがダメなんです。「公が発するものは正しい」と思って書いていると、すぐに間違ってしまう。

でも、地方でもそれを真面目にやっている記者はいる。真面目というか、そうせざるを得ない人がいるんですよ、記者の中に。記者を目指すところにもう既にそんな因子があるはずです。記者のDNAが。それは気づかないうちに埋め込まれると僕は思うんだよ。

サラリーマン的に、普通の発表記事をそのまま書けば良しとする記者ももちろんいる。でも、それはおかしいんじゃないかって疑問視せざるを得ないような人はマスコミの中にも結構います。そうでないと独自性は出てこない。

どこに行っても特ダネを書く人はいます。その差は何なのだろうなと僕は思う。女性記者の中でも、刑事や検事にセクハラまがいの扱いを受けながらも、一緒にお酒を飲んで話を聞いて、記者として育ってきた人たちはたくさんいる。なぜそんなところに飛び込んでいくのかというと、やっぱり真実をつかみ、特ダネを取りたいからですよね。

そんな特ダネを取るか取らないかというギリギリのところを経験した人は、パワハラやセクハラに対しても厳しくなるでしょう。それは、もう1つ階段を上がったことだと僕は思うんだよ。

——ただ清武さんが言及されている特ダネ記者の中には、セクハラ、パワハラが酷かった人もいます。人間としてはダメな特ダネ記者はいる。清武さんも『記者は天国に行けない』でも部下を働かせすぎて、二人失神させた「罪」を告白していますね。

一直線で愚かな上司でもあったよ。言い訳はしません。

特ダネを書かせる組織論と情報のバトン

——組織ジャーナリズムや、メディアの枠を越えた「情報のバトン」についても書かれています。清武さんも取材していた電力業界のヤミ献金問題を、30年後に朝日新聞の30代の女性記者、藤森かもめさんがスクープして度肝を抜かれた話も。なぜこれができたのだと思いますか?

一つは、朝日新聞の中に、調査報道の手法と頑強な調査報道班を持っていたことがある。そして、電力業界の闇の問題を追及する「問題意識」がその調査報道班にあって、そこに非常に元気で、真っ直ぐ突き進む記者がいた。その三つと同時に、粘り強く取材させる上司がいたということです。この場合は市田隆君ですね。この4条件が揃わないと、なかなか難しいと思います。

歴代首相へのヤミ献金を証言した関西電力の元副社長を取材した記者はたくさんいる。現実にもっと親しい記者はいっぱいいたそうです。だけど、彼らは書けなかった。裏打ちをしていないし、取材相手と記者の距離が近過ぎたと思うんです。

——調査報道では、記者は取材相手との距離を保つのが難しいと書かれていますね。

距離が近過ぎて、書こうという意思がだんだん薄れていったのではないかな。とても重要な話なのに。

だから、個人的な資質だけでなく、調査報道には組織的な準備や環境が必要なんです。この特ダネは、メディアの組織論や取材手法の問題を提示している。やはり新聞社が価値観を共有する調査報道班を持つのは、大きな武器だと思います。

関電役員の金品受領疑惑をスクープした共同通信の長谷川智一記者は、ネタに対する執着心を持っていたのはもちろんですが、もう一つ大事なのは、彼が朝日の市田記者たちが書いていた本を読んでいたことです。

電力業界の闇について、実に色々なものをよく調べて、過去の記者が書いたものもしっかり読んで蓄積があった。他社からも情報のバトンを引き継いでいるわけです。そして共同通信も、記者に自由に問題を追求させる緩やかな取材環境がある。

組織のあり方や、組織を越えた情報のバトンの受け継ぎも大事だということです。

読んだ本、記事、聞いた言葉、自分の中に定着させる努力を

——ところで、この本の元となった連載を文藝春秋で始めた時に、インタビューさせてもらったことがあります。その時はバズフィードにいたのですが、その後、辞めてフリーランスになりました。メディアはどんどん希望のない場所になっていると思うのですが、個人でもできることがあると何度も書かれていて、励まされました。

今、メディアの定年は65歳になったでしょう?55歳あたりから役職がなくなることも多いし、月給も少なくなる。定年延長すれば不利益を被ることもありますが、少なくとも記者を続ける人も辞めた人も健康寿命は伸びているはずです。

その時、「もう書くことがない」というのが一番悲しいと思う。技術的な訓練を受けて、激しい取材競争を経て、それで書くことが何もないのか。やはり書くことは身を助けるし、自己表現の訓練をした人は、自分の見聞きしたことはやっぱり残しておくべきです。自分の良心や歴史の証言としても。

——清武さんは、かつて取材した対象に何年も経ってから話を聞いて、時代の証言者として記録する作品を発表されてきましたね。

僕は、誰に対しても信頼を裏切って書けと言っているわけじゃないんですよ(※この本の帯には「裏切ってでも書け!」と書かれている)。やはり権力者は耳に心地よいことしか言わない。でも記者は「やっぱりそれは違うでしょ?」と感じることが多いはずです。そこを「実際にはこうでしたか?」と聞き続けるべきだし、交流を持ち続けるべきだし、特に権力者たちについては書こうとする意志を持ち続けるべきだと思うんだよ。

やはり意志がなくなると、全てに興味を失いますよね。

みんな、本を読むと単に「この本が良かった」「素晴らしい本だった」とFacebookなどでも推薦しているじゃないか。でも、「それを読んであなたに何が残ったのか」が一番大事なんですよ。でも、あまりそこは書いていない。

これは日本のロケットの父、糸川英夫さんの受け売りですが、2時間本を読んだら、そこで学んだことを自分の中に定着させることをしなくちゃだめですよ。

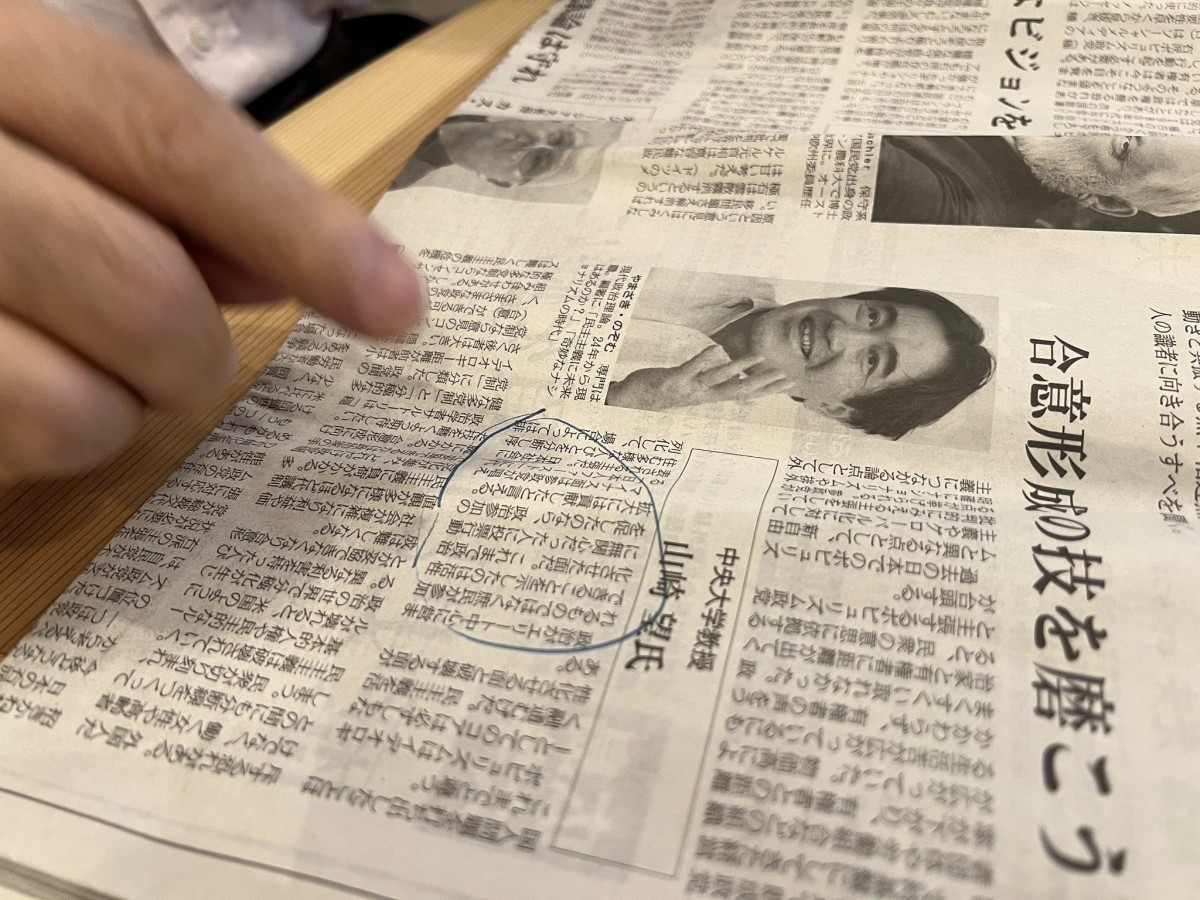

清武さんが新聞紙面につけている印。あとで切り取ったり、メモをしたりして、自分の中に定着させるのだという。

例えば、学んだことを手帳やノートに書き留める。読んだのと同じ時間ぐらいかかります。あるいは新聞を読んでここは面白いなと思ったら、書き留めておく。そうやって、表現なり考え方なりを自分に取り込むような努力をしないと、情報がただ過ぎ去っていくだけです。

これは、特にノンフィクション作家になって思うようになったことです。

上司の厳しさと記者の「学びたい」という意欲

——『記者は天国に行けない』は清武さんの目にとまった記者のことも書いていますが、自身のことも記者としての修行時代から書いていますね。「清武さんが我々に言っていたことは、代々受け継がれているものなのだな」とわかりました。「真実はディテイルに宿る」って、清武さんの振り出し時代に支局長が言っていたそうですが、我々もよく清武さんから言われました。

僕も言っていたんだなぁ。あれは記者3年生ぐらいの時に言われたことですよ。そういう人に恵まれるかどうかということもありますよね。「昔気質の人だったから」と片付けられないところがありますよ。技を伝授したいという意欲が先輩たちにありました。

それに「学びたい」とか、そういう強い意欲を示したから、厳しい指導が受けられたと思う。後輩にに教えたいという気持ちは、新聞記者もベテランになったら思うんじゃないだろうか。ただし、「昔は良かった」とは思わない。昔の人って、厳しかったよね。

——清武さんも厳しかったですよ。

僕は全然厳しくないよ。

——1998年に記者になった者としては一番厳しい上司の一人でした。

そんなことないと思うけどなあ。熱っぽいから誤解される。言葉は厳しかったけど。

僕はむしろ、僕が中部社会部からいなくなった後、今度はトヨタ自動車の新編(※)を取材してほしかったですよ。時代と共に現場は変わっていくので、僕が書けなかったことや見落としたことは山のようにある。そこは関心があるかどうかなんだよな。

※清武さんは読売新聞中部本社に社会部長として赴任中、トヨタ自動車に関する長期連載「トヨタ伝」を行い、のちに書籍化した。

東京から行くと、トヨタは巨大だなと思う。今だって、アメリカとの関税交渉の一端はトヨタや自動車産業のためにやっているようなものですよね。日本国全体がそうやって動いている。つまり、あれは「日本株式会社」です。日本株式会社の実態をなんで解明したいと思わないのかなと僕は思う。

だから僕は、あの後もコツコツ取材しているんですよ。

何はなくとも、ずっとつながり続ける

——『どんがら トヨタエンジニアの反骨』はまさにそうやって書いた本ですね。他にも部下が取材した対象を、後から自分で取材して本にしています。『アトムの心臓 「ディア・ファミリー」23年間の記録』(※)も、元は中部本社で部下が取材したエピソードをもとに取材を掘り下げた本です。

※生まれつき心臓に病気を抱えていた二女のために、町工場の社長だった父親が人工心臓を作って救おうとした実話に基づくノンフィクション作品。映画化もされた。

ある記者が「僕らも同じようにまとめたいと思って色々模索したけど、ついにできなかった。清武さんにまとめてもらって正直ほっとした」と書いていましたよ。僕もほっとしたんです。

みんなそう考えると思うんです。その時報じて、何か「これは書き残した方がいいな」と感じる物語がある。そのときに取材だけでは何かが足りないんですよ。

でも、僕がなぜ早くまとめられなかったかというと、病気を抱えたそのお嬢さんの青春や、成長した時の人間的な触れ合いやそれによる苦しみがわからなかったんです。お父さんの成功物語だけ書くのでは、最初の記事と変わらない。全体像が書けていないから、これでは本にはできないなと。

撮影・岩永直子

それを、二女を愛した長女や三女がようやく教えてくれた。私が汗をかいて取材しているのを見ていたんでしょうね。姉妹からそれを聞いた時に、やっぱり人間的にこういうところがあったからこそ、もう少し生きたいという気持ちを持ちつつも、胸を打つ美しい最期を迎えたんだなと思いました。

——そこまで知らないと書いてはいけないと思ったんですね。

心の中で、何かが欠けているって思うんです。あんなに可愛い、素直な人なので、「あの人を好きだという人はいなかったんでしょうか。彼女は誰が好きだったんでしょうか」って聞くわけです。「わかりません」って返ってくる。でも本当はお父さんは知っていたし、ちゃんと色々物語があった。

お父さんとはその後も長く付き合っていて、東京で東大の研究室や東京女子医大の研究室を一緒に回ったことがありました。そのうちに疲れて、一緒にそばを食べていたら、ふと言ったんだ。「結婚したいと言ってきた男がいたんだ」と。

「え?その話、初めて聞いたな」と思いました。長い間付き合っていても、どうしても言えなかったことです。その話を、他のお嬢さん2人に当てたら、知ってたんです。支えていた男性2人にも取材をしたんですよ。

新聞記者だと、なかなかやれない。本当は、新聞のメインの連載になるような物語です。でも、最初に書いた記者こそが素晴らしいのだけれど、そのときは短い原稿だけでよしとしたんでしょうね。だけど、僕はこんなに人間の不屈の力を示す話が本当にあるんだろうかって、もうずーっと思ってた。

——清武さんは、ずっと追い続けますね。『石つぶて』の主人公の刑事、中才宗義さんも、何がなくても連絡を取り続けてあの本にまで結びついた。私も中才さんを警視庁担当の時に回っていましたが、何も話してもらえなかったし、担当を外れたら全く連絡を取らなくなってしまいました。

中才さんの方は君を覚えていたよ。この前、藤原克己さん(警視庁捜査二課の元刑事)からメールをもらったんですよ。その中で僕のことを「友」と書いてあった。嬉しかった。

もういつの間にか友達になってるわけだ。友達付き合いが多くなってしまうけれど、作家としても書かなければいけない。長く付き合い続けるうちに関係は広がっていきます。中才氏が僕に言ったように、「ネタをくれなくても一生付き合うんだぞ」っていうのは、本当にそういうものですよね。新聞記者はそこが足りないのだと思います。

自伝を4人分預かって

——清武さんが、「葬式ごっこ」で話題になった中野富士見中学いじめ自殺事件でご遺族を支援していたこともこの本で初めて知りました。そこで代理人を務めた吉峯啓晴弁護士(故人)が、後に「清武の乱」を起こした時の代理人弁護士になったわけですから、それもつながり続けていたんですね。

ほんとにわずかな線みたいなものですけれどもね。

僕は今、週刊ポストに『もつれ雲(※)』という連載小説を書いているのですが、もつれ雲っていうのは、お互いに絡み合う、すじ状の不規則な雲なんです。

※ロケット開発で有名な航空工学者、糸川英夫博士をモデルに、ロケット博士を支える若手研究者の青春を描く清武さん初の小説。

ロケット博士を支えるロケットボーイズの人間模様を書いているのですが、人間はもつれながら生きていて、人間の一生はそんなもつれ雲みたいなものなんだと思うんだよ。僕で言えば、警視庁の刑事とか、トヨタの人とか、弁護士とか、モトヤマ(元山一證券で働いた人たち)とかと関わり、もつれながら生きている。

僕は人の一代記のようなものを4人ぐらいから預かっています。つまり、自分で書いた「私の履歴書」です。僕はよく取材に行く時に、「遺書を預かりにきました」と言うのですが、そういうのを自分で書く人もいるわけだ。「これじゃつまらないよ。ここのところもう少し書けるだろう」と言うと、「それは書けねえ」と言う。「前に僕に言ってたのと違うよ」と言うと、「え?言ったっけ?」と笑う。

——そのやりとりが取材になって膨らんでいく。

そうそうそう。その人とは一生の付き合いなので、「近々行くよ」と言っているんです。ついこの間、その人たちと合宿をしたんですよ。バーベキューをして、いろんな話をしたら、それがまた次の本になる。そういう話がいっぱいあるんですよ。

——書き尽くすには、すごい長生きしなくちゃいけませんね。

そうなんだよな。発売されたばかりの文藝春秋に「しんがりたちの旅路(※)」というコラムを書いたんです。7月に元山一證券のオヤジら9人で、島根の隠岐諸島に二泊三日で行った時の話です。しんがりの人たちの念願の旅行だったんですよ。

※経営破綻した山一證券の検証作業や後処理を最後まで残って報酬なしで行った社員たちを清武さんは取材し『しんがり 山一證券 最後の12人』としてまとめている。しんがりは、「組織や集団の最後尾で責任を負う人」の意味。

同志がどんどん死んじゃって、残った人たちと昨年9月に飲んでいたら、小野祐子さんという女性が「これじゃみんな死んでしまうよ。早く行かないと」と言って実現したんです。だって、80代が3人で、僕は70代。がんで闘病している人も2人いるわけです。漁船をチャーターして島巡りをして、ヘトヘトになって気絶するように寝ましたよ。しかも私のようなじいさん4人部屋ですよ。

その時、「山一の人はなぜみんなこうやって集まるんだろうね?」と聞いたら、メンバーの1人が、「企業に勤めてる人間っていうのは、あいつは出世したとか、俺はうまくいかなかったとか、やっかみとか妬みとかいろんなものがあるけども、モトヤマは一瞬のうちに会社が消えたから思いは一つなんだ。突然破綻してしまって理不尽じゃないか。だから一緒になれる」と言うわけです。

「恨みは一つ。こんなバカが経営陣だったのか、俺たちは頑張ったぞ、というところに尽きる。だからみんなが集まれる」と言う。みんな知的なんです。うまいこと言うなと思ってコラムに書きました。

警察官は警察官で、別の知識や経験値を持っている。面白いなと思いながら、メモを取ったり録音したりする。それもまた忘れるから、また書いておく。それがまた次の取材につながったりする。

——もう書くネタが尽きないですよね。

尽きない。3年後ぐらいまで、書く予定がありますよ。

(続く)

【清武英利(きよたけ・ひでとし)】ノンフィクション作家

1950年、宮崎県生まれ。立命館大学卒業後、75年に読売新聞社入社。社会部記者として警視庁、国税庁などを担当。中部本社(現・中部支社)社会部長、東京本社編集委員、運動部長を経て、2004年8月より読売巨人軍球団代表兼編成本部長。11年11月、コーチ人事をめぐって渡邉恒雄氏を告発する記者会見「清武の乱」を起こし、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任され、係争に。現在はノンフィクション作家として活動している。著書『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社文庫)で14年度講談社ノンフィクション賞、『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』(講談社文庫)で18年度大宅壮一ノンフィクション賞読者賞を受賞。近著に『どんがら トヨタエンジニアの反骨』(講談社)、『アトムの心臓 「ディア・ファミリー」23年間の記録』(文春文庫)など。

【関連記事】

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績