高額療養費について見直し議論スタート がんや難病の患者団体代表が意見表明

医療費が高額になった場合、収入に応じて自己負担額の上限を定め、患者に過度な支出を負わせないようにする「高額療養費制度」。

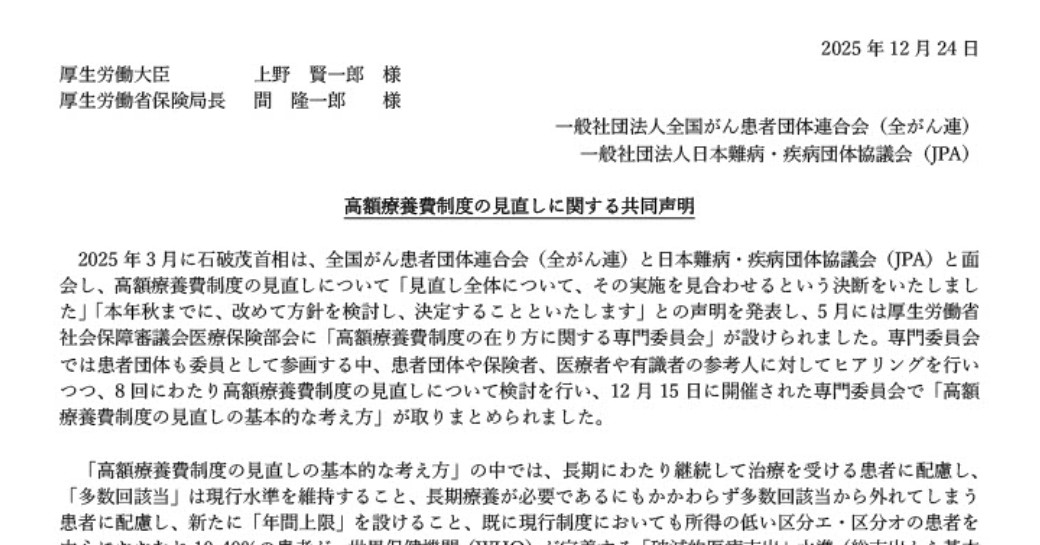

この高額療養費が年々膨らみ医療保険財政が逼迫しているとして、秋までの制度見直しが検討されているが、その具体的な内容を議論する「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」の初会合が5月26日に開かれた。

患者代表として、全国がん患者団体連合会の天野慎介理事長と日本難病・疾病団体協議会の大黒宏司代表理事が委員として参画し、患者の負担が過重にならないよう求める意見を表明した。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

「患者団体の意見を聞き、データに基づいた議論を」

この専門委員会は、政府の見直し案が患者団体の反対の声で凍結され、政府案の元となった社会保障審議会医療保険部会での審議が不十分だったとの批判を踏まえ、患者の声を議論に反映させようと同部会の傘下に設置された。

冒頭、鹿沼均・保険局長は「検討プロセスに丁寧さを欠いたというご指摘を政府としても重く受け止め、本年8月の見直しの実施を見合わせるという決断をさせていただいた。専門委員会に患者団体の皆様方にもお入りいただき、改めて丁寧に議論をさせていただければ」と挨拶。

続いて、社会保障審議会医療保険部会長でもある田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授が委員長に就任し、こう挨拶した。

委員長に就任した田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授

「医療保険部会においては何回か議論してきたことではありますが、拙速というご批判を受け、それを真摯に受け止めていきたい。患者団体の皆様方の意見をきちんと聞くということと、データに基づいた判断を進めていくという方向のもとで、丁寧にその議事運営を図っていきたい」

厚労省の事務局より高額療養費制度の現状が説明された後、患者団体代表として委員に就任した全国がん患者団体連合会の天野理事長と、日本難病・疾病団体協議会の大黒宏司代表理事が意見を述べた。

全がん連が主張した今後検討すべき3つの論点

全がん連の天野委員は、昨年末の政府の見直し案発表後、負担上限引き上げの軽減や影響を緩和する方策を求める要望書を提出し、1月には全国のがん患者ら3623人に緊急アンケートを実施し、負担上限額の引き上げで治療を諦めざるを得ないと訴える声が多数寄せられたことを報告。

1月末の緊急署名では13万筆を超える反対署名が集まり、保険局長、厚労相との面談後に、多数回該当(※)については引き上げを行わない修正が行われた経過を説明した。

※直近12ヶ月で3回以上高額療養費の払戻しを受けた場合、4回目以降は自己負担限度額が引き下がる特例

さらに全がん連理事の轟浩美さんが、3月5日に参議院予算委員会で石破首相らに直接意見を述べ、首相との面談も実現した結果、高額療養費引き上げの一旦凍結が表明されたという経緯を説明した。

その上で、今後の検討については3つの論点に留意するよう要望した。

第一回「高額療養費制度の在り方に関する専門委員会」天野委員提出資料より

「1点目、プロセスについては、衆議院厚生労働委員会での決議に基づき、家計に与える影響を分析、考慮するとともに、必要かつ適切な受診への影響に留意すべきです」

「2点目、そもそも保険とは、大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中心という性質を有するものであり、大きなリスクに備える高額療養費は公的医療保険制度の根幹をなすものですから、医療費節減に資する他の代替手段を優先かつ十分け、十分に検討すべきです」

そしてこれらの2点を十分に検討しても、なお制度見直しが必要と結論づけられる場合は、さらに以下の3つの点を検討すべきだと訴えた。

「1点目、WHO(世界保健機関)では、医療支出が支払い能力の40パーセントを超える場合を『破滅的医療支出』と定義していますが、現在でもすでに破滅的医療支出に近い支出となっている年収区分の患者さんがいますので、過重な負担割合とならないようにすることが必要です」

「2点目。長期にわたり継続して治療を受ける患者の負担は大きく、多数回該当から外れてしまう場合にはさらに負担が重くなることから、患者負担に年間上限、年間上限を設けることも含め、患者の負担の軽減と影響を緩和する取り扱いについて特段の配慮を行うことが必要です」

「3点目、退職や転職などに伴う所属健康保険組合の変更により、多数回該当に関わる履歴がリセットされてしまう問題については、組合が変更となっても患者負担が増えることがないよう、取り扱いの検討が必要です」

「高額療養費制度を用いるときは、人生の中でも最大のピンチを迎えている可能性が高い時」

難病の患者会13団体が加盟する日本難病・疾病団体協議会の大黒代表理事は、かつては不治の病とされてきた難病は、現在、ある程度の原因と治療法が見つかって、完治するのは難しいとしても、治療を受けながら長生きできる「慢性疾患化」していることを説明。

「医療の進歩によって生き長らえた命ですけども、医療がなくては生きていけないということは、今までと同様の事実です。医療費の負担によって医療が受けにくい状況になれば、それはまさに死活問題ということになってしまう。制度によって保護が短くならないように、この委員会にも、私たちは、人の英知に期待しているという状況です」

現在、「指定難病」として348疾患が対象となり、約109万人の患者がいることを説明。助成対象は指定難病に付随して発生する傷病に関する医療のみだが、罹患期間が長くなるにつれて指定難病に付随して発症しているのか分かりにくくなっている問題があると指摘した。

膠原病を発症してから25年経つ大黒代表自身、2016年には悪性リンパ腫を発症。2018年には大腸と膀胱の両方に穴が開き、2021年には左股関節の人工関節置換術を受けた。また血管が傷む膠原病を患っている影響か、2022年には大動脈解離、心筋梗塞を発症。2024年には白内障の手術を受け、親指脱臼による人工再建、右股関節の人工関節置換術も先月行ったばかりと、難病やその治療の影響もあっての病気の連続だったことを説明。

「この全てが指定難病(としての治療費助成)は受けていません。膠原病が原因とも言えるし、原因ともいえない状況で、指定難病外の高額療養費を用いている難病患者も多くおられる」

そして膠原病の一種である関節リウマチでは、約40%の患者が高額な生物学的製剤を使っているというデータもあり、高額療養費制度を使っている人もいると報告。

そのように多額の医療費がかかる難病患者の現状について説明した後、こう訴えた。

「今回の高額費療養費の見直しによる財政影響として、受領抑制効果である『長瀬効果』が2270億円見込まれていると書かれている資料を見てびっくりしました。医療経済的視点も大事ですけども、患者のQOL(生活の質)についても確認調査をお願いしたい。高額療養費の見直しによって受療抑制が本当に起こるのか、またどの程度起こるのかが分からないのであれば、患者に不可逆的な危険を負わすようなことはやめた方が良いと人道的にも思います」

また、小児慢性特定疾病の医療費助成制度では、現在16疾患群、801疾病が対象となっていることを説明。成人すると医療助成がなくなる疾患もあり、その結果、治療を断念すれば、症状悪化でさらなる医療費が必要となる状況を報告し、こう述べた。

「医療費の負担を抑えようとする行為は、現段階でもどこでも行われています。結局、医療負担を考慮して最適な医療から離れると、さらなる医療費がかかったり、障害が引き起こされたりする危険性があり得る。そのために起こった重症化や障害は不可逆的に起こり、元に戻せない可能性があります。そこまでの危険を犯して、治療抑制の可能性がある高額医療費の見直しを今行うべきかを考える必要があります」

そして、高額療養費制度の見直しによって、抑えられるとされる保険料は年間1100円から5000円、月に100円から400円程度であることを指摘し、こう訴えた。

「高額療養費制度を用いるときは、人生の中でも最大のピンチを迎えている可能性が高い時です。もしかすると、その月額数百円の負担が人生の最大のピンチを救ってくれる可能性もあります」

「私たちは大きな分岐点に立っています。保険が何のためにあるのかも含めて、英知を集めて議論できれば。生まれつき病気があっても市民は市民ですし、病気になっても市民は市民です。決して国民の皆さんに迷惑をかけているだけの存在ではない。誰もがいつ何時、病気になるかわかりませんし、その時のセーフティーネットは社会全体の安心につながります」

「そもそも今見直す必要はあるのか?」「被保険者の納得感も」

続いて、他の委員らから意見が表明された。

原勝則・国民健康保険中央会理事長は保険者としての立場から、「セーフティネットとしての高額療養費の役割を維持するという観点と、医療保険制度の持続可能性を堅持するという観点のバランスをどのように確保するのかという点が大事ではないか」と発言。

その上で、高額な治療が長引く「多数回該当」について、「1つの仕組みで一括りにしてしまっているところ」に疑問を投げかけ、こう述べた。

「治る病気で高額がかかる場合と、治らないと言っちゃ言い過ぎかもしれませんけども、先ほどお話がありましたように、生涯ずっとそういった病気に直面しておられる方々との高額療養費療費というものが、1つの括りで議論すること自体、制度化する面では非常に難しいことではあると思いますが、その辺をどういう風にこれから考えていけばいいのか。みんなで知恵を出し合いながら工夫をしていく必要があるのかなということを個人的には思っている」

袖井孝子・NPO法人高齢社会をよくする女性の会理事は「十分検討しないで昨年通してしまったっていうことを本当に反省しております」と述べた後、議論のためのデータが不足していることを指摘した。

「家計費に占める医療費がどのぐらいか、高額な負担になってる世帯がどのぐらいあるのか、病を抱えながら働いてらっしゃる方、子育てをしていらっしゃる方の実態のデータをできればいただきたい、見せていただきたいと思う。どのぐらいの年代の方が1番苦しんでらっしゃるのか、実態があまりわからないまま検討会をやってしまったことはまずかったと思うので、事務局にはそうしたデータを出していただきたい」

また、薬剤の高額化を抑えるすべはないのか、そもそも今、国民の生活が苦しい状況で見直す必要があるのか、などにも疑問を投げかけた。

城守国斗・日本医師会常任理事は「他の関連団体や患者の意見もまだまだお聞きしなければいけないのではないか」と、他の患者団体のヒアリングについても事務局に要望。「医療保険制度の持続可能性に配慮することは当然だが、医療にアクセスできない人が生じないような制度設計を行うことをしっかりと踏まえて議論に参加させていただきたい」と述べた。

村上陽子・日本労働組合総連合会副事務局長は、制度見直しの目的や必要性について認識を共有できるような議論を要望。その上で高所得者ほど高額な自己負担をする「応能負担」の強化について、こう反対の意見を述べた。

「保険料を負担する中で、給付においても応能負担をこれ以上強めることについて、被保険者の納得を得るのは難しいという旨を発言してきた。高所得層だけでなく中間所得層の負担も強まること、また、高所得者層としてイメージしている世帯の就労や生活実態にも目を配る必要があることなどから問題が大きいということを改めて申し上げておきたい」

保険料負担と給付の負担のバランスを

医療保険部会の委員でもある菊池馨実・早稲田大学理事・法学学術院教授は、政府案を承認した医療保険部会での議論について「議論そのものが何かこう偏向していたとか、そういう風には思ってございません」と表明。

ただし、「負担引き上げとなる患者さんのたちのご意見聴取の機会がなかったのは事実」として、「特定の論点につき、強く理解を持つ関係者の方に意見聴取の機会を設けるのは本来望ましいプロセスであり、今回のこの委員会の設置は大変適切なこと」と述べた。

その上で、「今回の議論は、全世代型社会保障構築会議の改革工程の一環であり、後期高齢者支援金に象徴される現役世代の保険料負担への配慮の必要性や、子ども子育ての加速化プランを実現するための社会保険負担軽減が必須項目となっていることからも、所得に応じた一定の引き上げ自体は行わざるを得ない状況にある」としたが、「問題は、その程度」と説明。

「保険料負担と応能的な自己負担額を合わせた負担が所得全体に占める割合や家計に与える影響につき、可能な限り分析を行う必要性がある」と述べ、「相対的に低所得層の方にとっては、現状の基準でもかなり厳しいのではという理解をしている」という現状認識を明かした。

大企業の健康保険組合の団体である健康保険組合連合会からは、「長期にわたり継続して治療を受けている方々の負担が過重なものとならないようにすべきというご意見につきましては、仰せの通り」と賛同しつつ、保険料を納める人の納得感にも配慮すべきだとして、こう述べた。

「患者の皆さんや患者団体のご意見などを聞くことはもちろんだが、若い世代や現役世代の方々、学者先生の方々、様々な幅広く多くの方々の意見も伺った中で、関係者で丁寧に議論、検討を進めていくことが必要ではないか」

山内清行・日本商工会議所企画調査部長は、「現役世代へのこの配慮なども考えると、この見直し自体は必要」とし、「この制度を持続可能にするためには、患者の皆様への影響というものも十分踏まえた上で多角的に検討していくことが大事だろうと思いますし、この見直しを進めていく際には、医療保険制度全体についての改革、改善と合わせて議論をしていくことが大事」と、高額療養費制度にとどまらない検討が必要だと述べた。

井上隆・日本経済団体連合会専務理事は、「1番困ってる方のお話を聞くというのが、1番重要なこと」としつつも、「社会保障制度自体は、これからも人口構成の変化や、医療の高額化も含めて不断の見直しをしていかなくてはならない。現役世代の負担もかなり深刻になっている点も踏まえての今回の見直しだったのだが、それぞれの分野において本当に何ができるのかということを、知恵を出し合って進めていくしかない」と述べた。

協会けんぽからも「医療保険制度の持続可能性確保という観点と、患者団体の皆様からお話のあったセーフティネットとしての機能・安心という点、そのバランスに配慮することが必要というのは、複数の委員の皆様と共通するところ」という意見があった。

どれぐらいの頻度で議論?

天野委員からは、「多数回該当」の対象となるために、上限額に達するよう、より高額な検査や薬剤を増やす「インセンティブ」が働いている問題があることも指摘された。

「多数回該当の見直しをしていただきたいというのは、多数回該当に該当させるためにより検査を入れたり、より高い治療を施行したりするというインセンティブが働かなくなって、より適切、適切な医療が行われるようになれば、それが費用節減につながるのだということも、この場で指摘しておきたい」と、適切な見直しが医療費削減にもつながると訴えた。

その上で、「医療制度全体の議論の中での検討が必要だ」という意見が複数の委員からあったことに触れ、「社会保障全体の中での議論を必要に応じてぜひしていただきたい」と要望。

そして、そのように社会保障のあり方全体の中で幅広い議論を行うとすると、秋までに結論を出すとしている政府の方針を見据えて、どの程度の頻度で今後の議論を進めるのか質問した。

事務局の厚労省は、「月に何回とか、そういうことまで決め切っているわけではない。いずれにしても、丁寧に検討して議論していくということが大事だろうと思っている」とだけ述べた。

鹿沼保険局長は今後、さまざまな関係者からのヒアリングと、医療統計を見ながらさまざまな患者のモデルケースをデータとして丁寧に作ることを考えていると表明。その上でこう述べた。

「社会保障全体、また医療保険制度全体の議論となってくると、ここの会議だけではなくて、医療保険部会であったり、社会保障全体ならば他にもいろんなところが関係してくるものですから、ここだけで議論していくというのはなかなかあれであるかと思う」

「皆様方からいただいた意見については、それぞれやってるところにご報告をさせていただくような形になろうかと思っているが、いろんなご意見をいただければ、それは真摯に受け止めて私どもとして対応していきたい」

日本難病・疾病団体協議会の大黒代表理事は「ヒアリングの回数だけではなくて、基本的には、患者の理解であるとか納得であるとかがやはり大事。保険の制度は正直難しい。議論として成り立たせるためには、私たちも含めて、分かりやすい制度の、分かりやすい意見交換ができるということが大事かと思います」と制度に対する国民の理解を広げるような議論のあり方を求めた。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績