「氏名や連絡先を開示することが条件でもドナー応募は170人」 非匿名の精子バンクが法整備に期待すること

「子供の出自を知る権利が守られない」と当事者らから反対の声が上がっている「特定生殖補助医療法案(※)」。

この権利は、なぜ大事なのか。

自身も精子提供を受けて二人の子供を授かり、身元情報を開示することを条件に提供者を募る精子バンクを「プライベートケアクリニック東京」に作った不妊カウンセラーの伊藤ひろみさん(42)と、同クリニック院長で生殖医療専門医の小堀善友さんに話を聞いた。

非匿名の精子バンクを昨年5月に作った伊藤ひろみさん(左)と小堀善友さん(右)

※自民党、公明党、日本維新の会、国民民主党が2月5日に共同で参議院に提出した法案。提供者の情報は、国立成育医療研究センターが100年間保管し、18歳以上の成人した子供から請求があれば、身長や血液型、年齢など、提供者が特定されない情報のみを開示。子供がそれ以上の情報開示を求めた場合、提供者の同意が得られた内容だけが開示されるとしており、「子供の出自を知る権利が守られない」と当事者らから反対の声が上がっている。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

個人売買の感染症リスクも 「需要あるのに供給がない」

世界最大の精子バンクを運営するクリオス・インターナショナルの日本窓口として働いていた伊藤さん。

クリオスの日本進出が頓挫し、プライベートケアクリニック東京の院長に就任したばかりの泌尿器科医、小堀善友さんに相談すると、同クリニックにそんな精子バンクを作ろうと話がまとまった。

小堀さんはどんな思いで引き受けたのだろう。

「私が以前働いていた獨協大の前の上司が、精子バンクを設立したのですが法整備が遅れた影響で、泣く泣く閉鎖せざるを得なくなったんです。でも、伊藤さんは自身の経験もあるし、熱意があって、産婦人科医とのつながりもたくさんある。私の方は、泌尿器科医とのつながりがあって、ニーズがあるのは間違いないと感じていたので、これはやるべきだなと思ったんです」

無精子症の患者は男性の100人に一人おり、その多くは自身の精子で子供を授かることができない。しかし、日本で70年以上行われてきた提供精子を用いた人工授精は、現在ドナー不足でほとんど行われなくなっており、困っている夫婦はたくさんいる。

プライベートケアクリニック東京提供

「提供精子を使った生殖医療が公では難しくなっているので、SNSを介した精子売買が闇で流通しています。感染症のリスクなどがありますが、取り締まる方法がなく、法整備も20年以上全く進んできませんでした」

「今回の法案が成立したとしても、実質的には匿名の精子提供であり、肌の色さえ夫と揃えることもできません。子供が情報を求めても、ドナーの身長・血液型・年齢くらいしか教えられない可能性があるという不完全な状態で、子供の出自を知る権利が守られているとはとても言えません」

身元情報を明かすことが条件だが、170人が応募

話がまとまり、伊藤さんはプライベートケアクリニック東京に転職。小堀さんと一緒に2024年5月、プライベートケアクリニック東京の入居するビルの1階に非匿名の精子バンクを設立した。

プライベートケアクリニック東京提供

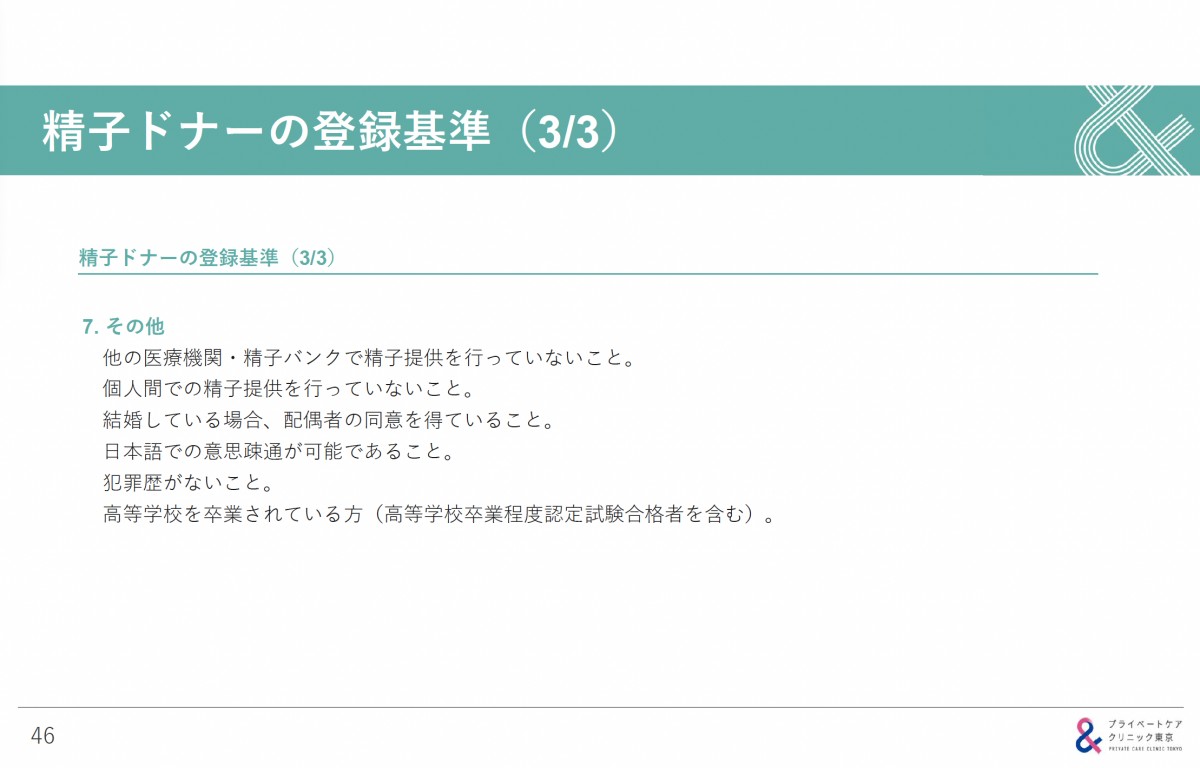

子供が望んだ場合は、自身の身元情報(氏名・直近の居住都道府県・生年月日・電話番号・メールアドレス・希望する連絡手段)を明かすことを条件に、提供者を募る精子バンクだ。

クリニック内で生殖医療は行わず、提供精子を全国の産婦人科に供給することを目指す。一人のドナーにつき、10組まで妊娠することができる。ドナーは20〜45歳の男性が対象だ。

当初は「非匿名で募集したらドナーが集まらないのではないか?」と二人で心配していた。しかし、蓋を開けてみると、2025年3月時点で、170人の応募が積み上がった。

応募した人は精子の検査や心理カウンセリングや医師やスタッフとの面談を受けてもらい、精子や心身の状態が良好な人にドナーとして登録してもらう。HIVや梅毒、B型・C型肝炎など感染症がないことも登録要件の一つだ。

プライベートケアクリニック東京提供

重視する「応募動機」

また応募動機がこの精子バンクの理念にそぐわない場合も、断っている。

プライベートケアクリニック東京提供

志望動機の多くは「不妊で苦しむ人に役立ちたい」という社会貢献の気持ちだ。

プライベートケアクリニック東京提供

また「子供の出自を知る権利を守りたいという理念に共感する」という声も多い。これも当事者として子供の福祉を考え抜いて開設した伊藤さんにとって嬉しいことだった。

プライベートケアクリニック東京提供

しかし中には、「非匿名で提供するのはいいけれど、子供には会いませんよ」とスタッフ面談で言った応募者もいる。基本理念と合わないと考え、これも断った。

プライベートケアクリニック東京提供

精子提供を求める夫婦にもきめ細かいサポート

同クリニックの精子バンクでは、精子を提供するのは法律婚をしている夫婦に限っている。

2020年成立の民法特例法の規定では、提供された卵子で妊娠しても産んだ人が母親になり、夫の同意のもとで精子提供を受けて妊娠したら夫が父親となるとしている。ただし、法律婚をしていないカップルが精子提供を受けた場合は、ドナーが父になるリスクがあるからだ。

そして伊藤さんは、精子提供を求める夫婦全員と面談している。精子提供で親となった仲間の立場から悲しみや不安に寄り添い、親から子へ幼いうちから精子提供で生まれたことを伝える重要性や、子供の出自を知る権利を守る必要性もしっかりと伝えていく。

プライベートケアクリニック東京提供

出産後もカウンセリングを行い、妊娠中、育児中も、子供への告知に関する支援や、同じ境遇の夫婦とつなぐなどのサポートを続けていく。

ただ、告知の重要性を伝えたうえで「それでも告知しない」と言われた場合、伊藤さんは受け入れるつもりだ。

「本当は子供・そしてドナーのためにも告知していただきたいですが、ここで断ったら個人間で精子をやり取りするリスクの高い方法に進み告知しないだけになってしまう。しかも告知しない理由は通常、社会の偏見が怖いからなんです。社会に対する啓発活動は私たちの責任でもあるので、そのご夫婦を切り捨てるのではなく、後から気が変わった時のために子供が知れるルートは残しておきたい。お子さんが勝手に気づく場合もありますし、その場合は親の同意なしに開示します」

子供からの開示請求は成人になった18歳から受け付ける。ドナーの情報は100年保管する。

子供には2歳から説明「血がつながっていないけど、パパはパパだよね」

伊藤さん自身が二人の子供に精子提供によって生まれたことを初めて告げたのは、それぞれが2歳の頃だった。

「海外では学校に入る前の6歳ぐらいまでに話し始めるのが望ましいと言われています。この頃になってくると、家族とは、血のつながりとは、という価値観が少しずつ作られていくのでしょう」

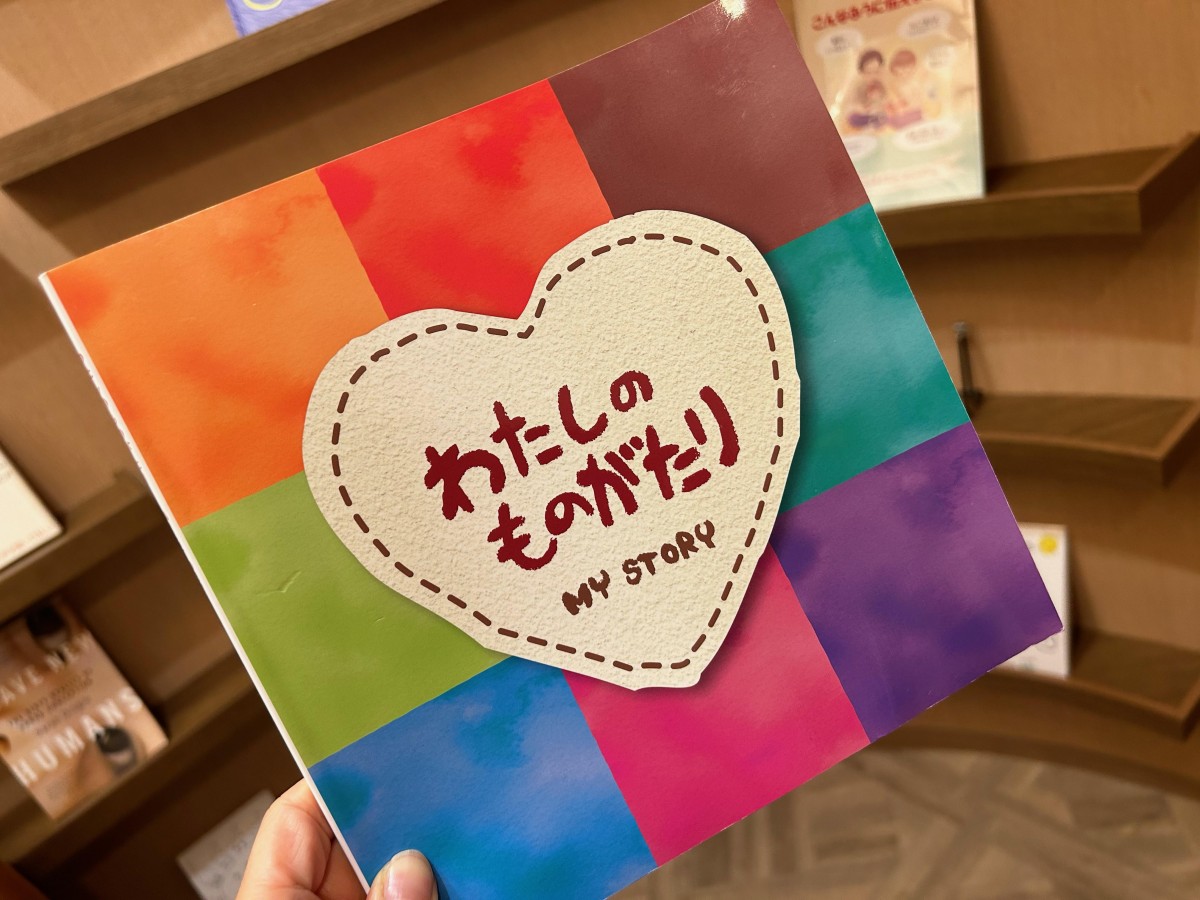

子供に精子提供について伝えるための絵本もあり、それを読み聞かせながら説明した。

子供に精子提供で生まれたことを伝える絵本『わたしのものがたり』

精子提供について説明する絵本『わたしのものがたり』の中身

「パパは病気で赤ちゃんの種がなかったけど、助けてくれる人のおかげであなたが生まれたんだよ、生まれてきてくれてありがとうと伝える内容です。私もこれを2歳から読み始めて、最初はそれほど興味をもたないのですが、繰り返し読み聞かせていきました」

こちらはドナーが実子に精子提供をしたことを説明する絵本

長女と長男では反応が違ってきたのも興味深い。

「姉の方は3歳の頃、『パパは血がつながっていないけど、パパはパパだよね』と言いましたね。また同性カップルで子育てをしている家族とも交流があるので、『ママが二人いる家もいるよね』と言ったりします。また今困っている無精子症の患者さんの前で、『私は特別な生まれ方をして、とても幸せだよ』と言ってくれたりもしました」

夫と子供たち(伊藤さん提供)

夫と子供たち(伊藤さん提供)

一方、弟の長男は全く興味を持たず、話題に入ってくることも滅多にない。

伊藤さんは、2023年に子供達を連れて、ヨーロッパで同じ人の精子を使って生まれた異母きょうだいたちと会ってきた。ドナーのきょうだい登録をしていると連絡を取り合えるのだ。

「似ているところもあれば、母親がみんな人種が違うので全然違う子もいる。血のつながりのおかげではないですが、みんなすぐ仲良くなりました。夫もその様子を見て、楽しそうにしていました。そのうちの一人、1歳年上のドイツ人の女の子と娘は、英語で文通を続けています」

子供からの開示請求があったらどうする? ドナーの気持ちが変わらないように継続的に連絡

まだこの精子バンクは始まって1年も経たないが、生まれてきた子供が18歳になって、ドナーの情報開示を求めてきたらどういう手続きを取るのだろう?

「要望があったらお子さんと面談して、精神状態が安定していることを確認して、書面で自己紹介と情報開示を希望する理由を提出してもらいます。それをドナーにお見せし、やり取りを仲介し、お互いが安心した状態で名前も直接本人からお伝えいただくのが望ましいと思っています」

もし、年月が経って、ドナーにも家族ができ、精子提供をやっていたこと自体を知られたくなくなるなど気持ちに変化があった場合はどうするのだろう?

「もちろんそんな可能性もゼロではありません。でも毎年1回、ドナーの方とはコミュニケーションをとってそうならないように努力はしたいです。ドナーの将来のパートナーやお子さんにも、必要とされれば精子提供について説明します。接点をできるだけ持ち続けて、子供と繋がろうという気持ちを維持してもらうつもりです」

「精子提供のロールモデルを作りたい」

そして今、当事者から反対の声が上がっている法案が提案されている。

出自を知る権利の保障を義務付けると、ドナーが不足するという見方が政治家・医療従事者の間で根強いからこそ、このような法案が提案されるのだと伊藤さんは言う。

「でも、そんなことはありません。我々としては、法律ができる前に、非匿名の精子バンクはうまくいっているんだよ、ということを示したい。ロールモデルが現実にできていて、身元情報を明かすことが前提でもドナーは提供してくれるし、そうやって提供を受けた家族もうまくいっているということが示せたらいいなというのが一つの目標です」

今回提出された法案に対して、納得はしていないが、修正に希望をつないでいる。

「今回の法案で、国が当事者の情報を一元管理する仕組みを構築することは大きな一歩ですが、出自を知る権利の保障が義務付けられていないことを大変残念に思っています。昨年5月の精子バンクの開院後、170人以上の候補者からドナー登録を申し込んでいただき、現在41人を正式にドナーとして登録しています。非匿名での精子提供に賛同してくださる方は確実にいますし、非匿名だからこそ提供したと言ってくださる方もいます」

「そして、子どもの出自を知る権利を保障したいというご夫婦が、当院のドナー精子を使った治療を実際に開始しています。今後、非匿名での精子提供を社会がスタンダードとして受け入れていけるよう、後押しするような法整備を期待します」

現実に非匿名の精子バンクを運営しながら法整備に期待する伊藤さん(左)と小堀さん(右)

これからのこの精子バンクの課題は、やはりまだ十分知られていないことだ。

伊藤さんは言う。

「無精子症や精子提供についてまだあまり知られていませんが、潜在的にドナーになってもいいという人はたぶんたくさんいると思うのです。そして子供の出自を知る権利の重要性もあまり知られていない。社会の認知と理解を広げたいですね」

小堀さんもこう語る。

「献血や骨髄バンクレベルで、こういうのが役立つ事業なんだともっと知られてほしいです」

(終わり)

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績