「高額療養費制度は今でも十分な役割を果たせていない」「命の選択と家計破綻の防止を最優先に」 経済学者が議連で講演

高額療養費の見直しがいったん凍結されて、改めて超党派で議論しようと設立された「高額療養費制度と社会保障を考える議員連盟」(会長=武見敬三参院議員)。

この第2回総会に立教大学経済学部教授の安藤道人さんが招かれ、「高額療養費上限額引き上げ案の衝撃と教訓」というテーマで講演した。

安藤さんは「命の選択と家計破綻の予防を最優先に」と訴え、今後の議論に切実な声を持つ患者らを参画させるよう求めた。

講演する安藤道人さん

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

引き上げ幅が大きく、ほぼ全ての年収区分で「破滅的医療支出」に

安藤さんはまず、今回の見直しの衝撃の一つとして、自己負担上限の引き上げ幅がとても大きかったことを指摘。

安藤道人さん提供

また、手取り所得に占める自己負担上限額の割合が、もともと低所得者では30%以上だったのがさらに引き上げられ、所得の高い人でも10〜20%だったのが30%前後に引き上がる案だったことをグラフで示した。

安藤道人さん提供

その結果、ほぼ全ての年収区分でWHOが定義する「破滅的医療支出」の水準に達することが大きな衝撃を与えたと説明。

引き上げ案が実現した場合、自己負担上限額に達せずに高額療養費の対象から外れ、「多数回該当(※)」にもならない人が70歳未満で8万4000人発生するとした東京大学大学院の五十嵐中氏の推計を引用し、「一言で言うと、すごい負担増を計画したんだなというのが一つの衝撃だった」だと示した。

※直近12ヶ月で3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下げられ、多数該当の限度額が適用される特例制度。長期間、高額な医療費がかかる患者の負担を軽くする仕組み。

そして、「命の選択」と「家計破綻」を防ぐことが高額療養費制度の一つの目的であったことを説明し、医療保険の役割は、

-

医療利用(ちゃんと医療を利用できるようにする)

-

健康(健康を維持する)

-

家計保護(家計負担を抑える)

だと、提示。

そして「命の選択や治療断念を防ぐために、家計がボロボロになることが現在も生じているし、(今回の見直し案が実現すれば)さらにそれがもっと生じてしまうことが明らかになった」と指摘した。

日本の医療制度は医療費の自己負担について言えば「世界に冠たる」とは言えない

そして、日本の医療は「フリーアクセス」や「治療の待ち時間の短さ」「治療成績」などで国際的に優れていると認識されているが、「今回話題になったような医療費の経済的負担に関しては、決して『世界に冠たる』とは言えないのが現状だと私は考えている」と鋭く批判。

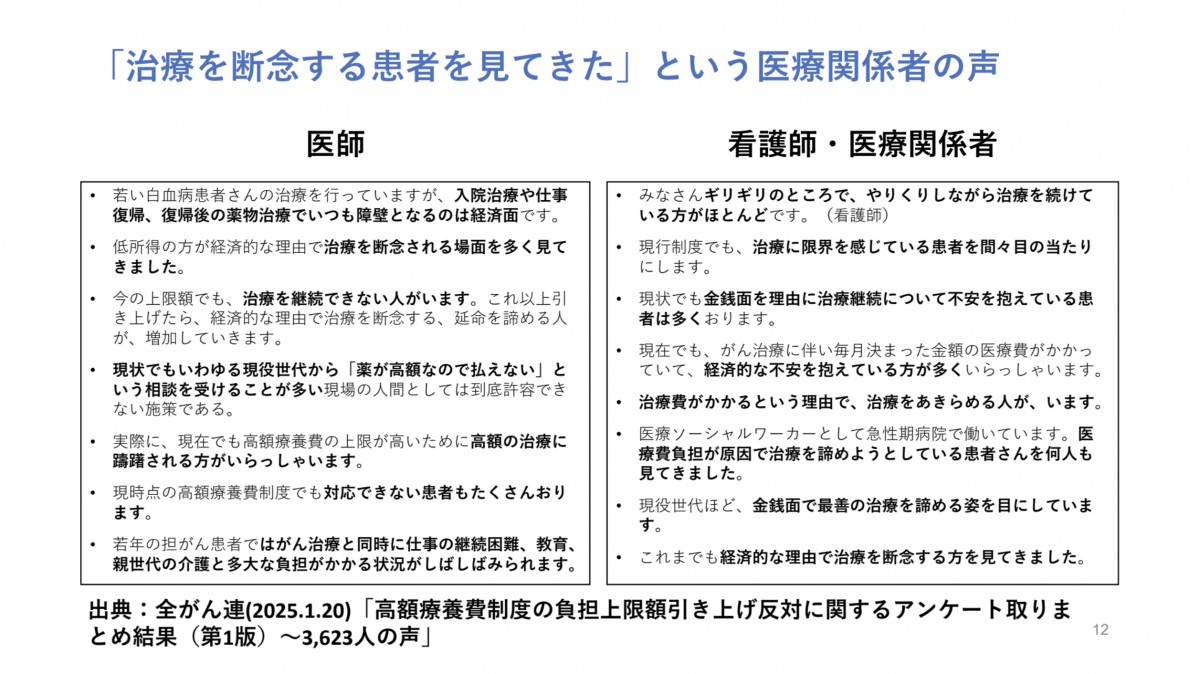

現行制度でも高い自己負担に苦しむ人がいることを明らかにしたのが、全国がん患者団体連合会が1月に緊急に行った「高額療養費制度の負担上限額引き上げ反対に関するアンケート」だとし、「今とても大変だ」「死にそうだ」という声がたくさん挙げられたことを示した。

安藤道人さん提供

さらに安藤さんが注目したのは、医師や看護師ら医療従事者が現行制度でも「治療を断念している患者を見てきた」と語っている言葉がたくさんあったことだ。

安藤道人さん提供

「『これまでも治療できない人がいます』とか、『諦めようとしている患者さんがたくさんいるのを見てきた』というコメントが結構ある。やはりここがスタートだと私は思っています。今の高額療養費制度で十分守れていないのが現状で、そこの認識が甘かったのかなというのが一番大事なポイント」とした。

一方、高額療養費の上限額引き上げについて有識者が議論した社会保障審議会医療保険部会では、健康保険組合連合会による高額レセプトが増えていることを示すデータが出されたことを挙げ、それが財政的に高額療養費を引き上げなければいけない理由とされたことを説明。

「ただこれは裏を返せば、高額な自己負担に直面している患者が増えているということを示しているグラフでもある。これがあるから、治療を断念する患者が増えているのが現状だと思うので、考え方としては、こうなっているのだからこっち(治療を断念する患者)をなんとかしなければいけないという発想になっても本来はおかしくなかった。ただ、いろんな事情でそうはならなかった」と、政府のデータの捉え方や利用の仕方について疑問を投げかけた。

また自己負担上限額を年間所得の2%に抑えているドイツや、抗がん剤などの高額医薬品は自己負担なしのフランス、原則無料のイギリスなど、患者の自己負担を抑える海外先進国の類似の制度を示し、「自己負担を見れば日本は世界に冠たるとは言えないし、高額療養費を『世界でも稀に見る』と書いていることがあるが、そんなことは全然ない」と批判した。

安藤道人さん提供

財政的視点から見てもおかしなデータ提示、説明

次に、財政的視点から見れば、「次元の異なる少子化対策」の「財源の帳尻合わせ」の対象として、高額療養費制度を巻き込んだのは不適切だったと厳しく批判。

「高額療養費は国民医療費の2倍の速さで伸びている」という説明の仕方を厚労省などが行なっていたことを示し、「誤りではないけれども、統計の一面的な加工であって、マクロ経済や財政全体とか、インフレも踏まえた検証が必要だった」と、データの見せ方が恣意的だったと指摘した。

安藤道人さん提供

安藤道人さん提供

さらに今回の高額療養費の見直しについて政府や厚労省は「物価・所得の上昇への対応」という説明の仕方をしたが、「正当化しにくいロジックだった」と批判。「インフレ下で社会政策、社会保障を考えること、そこで物価調整とかお金をどう考えるかに慣れていなかったのではないかと思わざるを得ない」と、疑問を投げかけた。

自己負担で「能力に応じた負担」を適用するのは邪道

そして、最後に社会保障改革における哲学について、根本的な再考を求めた。

安藤道人さん提供

今回の引き上げ案が与えた衝撃の一つが、所得段階別負担の急勾配だったとし、その根拠は「能力に応じた負担」という改革哲学だと指摘。

それは元々、税制や社会保険料での「応能負担原則」という考え方だとしたが、「伝統的な財政学者であれば、税や社会保険料で言われている応能負担を、自己負担の方に持ってくるのは邪道だという意見はずっとあった」と説明した。

安藤道人さん提供

しかし、それが国の方針として続き、「(今回の高額療養費制度の見直しに)極端に適用されてしまったんじゃないかなというのが私の解釈」と分析した。

そして、現役世代の3割負担はもう上げられないので、高額療養費における「能力に応じた負担」を強化する今回の見直し案で予算確保を試みたのではないかと推測。

その上で、安藤さんはこう主張した。

「能力に応じた負担は自己負担サイドではマイルドにすべきだと私は思う。自己負担で能力に応じて上げていくのは国際的にもスタンダードではないし、それを一つの政治哲学としてやっている国は私の知る限りないと思う。日本独自のやり方。全くそれをするなとは思わないが、やりすぎている」

「必要に応じた社会保障給付という考え方を踏まえていくことがとりわけ高額療養費だと重要。負担を抑制するのではなくて、誰がどう負担するのかを議論しなければならない」

安藤道人さん提供

さらに、「現行制度は年収区分にかかわらず、過度な自己負担になっているし、かつ能力に応じた自己負担をマイルドかつシンプルにするのは重要だと思っている」とし、

最近の研究では、自己負担が急激かつ複雑だと見通しが立たず、薬を使わない人が増えて死亡率が上がるというアメリカの研究があると示し、ドイツのように年間所得の一定割合を自己負担上限額とする案を参考として提示した。

当事者参画の議論を

まとめでは、最も重要なこととして、「高額療養費制度は今でも十分な役割を果たせていないという現状認識を全ての人が持つ必要がある」と改めて訴えた。

安藤道人さん提供

「命の選択と家計破綻の防止を最優先にしなければならない。むしろ今大変な人がいるわけなので、それをきちんと伝えられるような当事者参画を進めながら、どうしたらいいかという議論を進める必要がある」

そして、能力に応じた自己負担より、必要に応じた医療利用ができるような医療制度にすることも重要と改めて訴えた。

さらに、統計の見せ方について、こう政府や厚労省に苦言を呈した。

「今は全部の資料はネットに上がるので、見る人が見ればこれは何を意図してどういうふうにしているのかわかってしまう。自分のロジックを正当化するために統計を作るような発想はそろそろ行政にもやめていただきたい。それが不信感を高めてしまっている。政治バッシング、行政バッシングにつながりかねないので、むしろ正直にやることが政治や行政を守ることになるんじゃないか」

安藤道人さん提供

現実問題として、財政のやりくりをどうするかについては、現状でもさまざまな案が出ていることを紹介するにとどめ、「それぞれのコストを勘案しながら考えなければいけない」と語った。

質疑応答で「危機感を煽り過ぎ」

続く質疑応答で、共産党の小池晃参院議員は、「能力に応じた負担ということで急峻になっているが、むしろ低所得者の方が年収に占める上限額の割合が現行制度でも高い。400万円以下の人が負担が大きくなっている。どうしたらいいか」と質問。

安藤さんは「まさにおっしゃる通りで、アンケートでも所得の低い人ほど(治療を)断念している。今回は引き上げ幅が中間層以上で大きかったことが着目されたが、制度としてみたら低所得の層が大変厳しい。ここらへんも引き下げることが大事だと思う」

「所得の何%まで、としたら少なくとも能力に応じた自己負担という考え方もある程度維持しつつも、マイルドな形で適用されれば、低所得の人はもう少し(所得に占める割合が)低くなるし、所得の高い人も少なくとも現行制度よりも低くなるので重要な話だと思う」

と答えた。

また、議連会長で自民党の武見敬三参院議員は、「高額療養費の対象となる医療そものものがどんどん高コスト化する。この実態にどう対応して、公的な保険医療制度の中で誰一人残すことなく、新たな進歩の果実にアクセスすることができるか。医療の高コスト化、負担のあり方をどう考えて、持続可能な形で対応していったらいいのか」と尋ねた。

安藤さんは「この件に関しては二つポイントがある」とし、

「高額療養費が増えて大変だというのは確かだが、それはマクロのインパクトで見ると、果たしてそこまでなのか。何もしなくていいというわけではない。ただマクロ財政全体で見ると、そんなにすごい伸びではない。みんなで分かち合うのが難しくなっているんだと結論づけるのがどこまで適切なのか。ちょっと危機感を強く持ちすぎているのではないか。危機感を煽り過ぎている」

「いろいろな案が出ているし、高齢者の自己負担引き上げやOTC類似薬をどうするかとか、一筋縄で行くわけではない。いろいろなメニューの中で少しずつ工夫してやっていくしかない。改革メニューを全て並べながら、その中から少しずつ調整していくことが必要」などと語った。

医療記者の岩永直子が吟味・取材した情報を深掘りしてお届けします。サポートメンバーのご支援のおかげで多くの記事を無料で公開できています。品質や頻度を保つため、サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績