「専門家へのリスペクトが足りない」尾身茂さんがそう政府に苦言を呈したわけ

新型コロナウイルスの流行下で、専門家の助言組織を率いるリーダーとして日本の対策に大きな影響力を持ってきた尾身茂さん(74)。

その日々を振り返る著書『1100日間の葛藤 新型コロナ・パンデミック、専門家たちの記録』(日経BP)を9月に出版した。そこに数多く描かれるのが、政府や行政、専門家同士、国民・メディアとのコミュニケーションの難しさです。

医療記者としてこの4年間、新型コロナの流行を追いかけてきた筆者が、尾身さんに感染症パンデミックのリスクコミュニケーションについてインタビューしました。

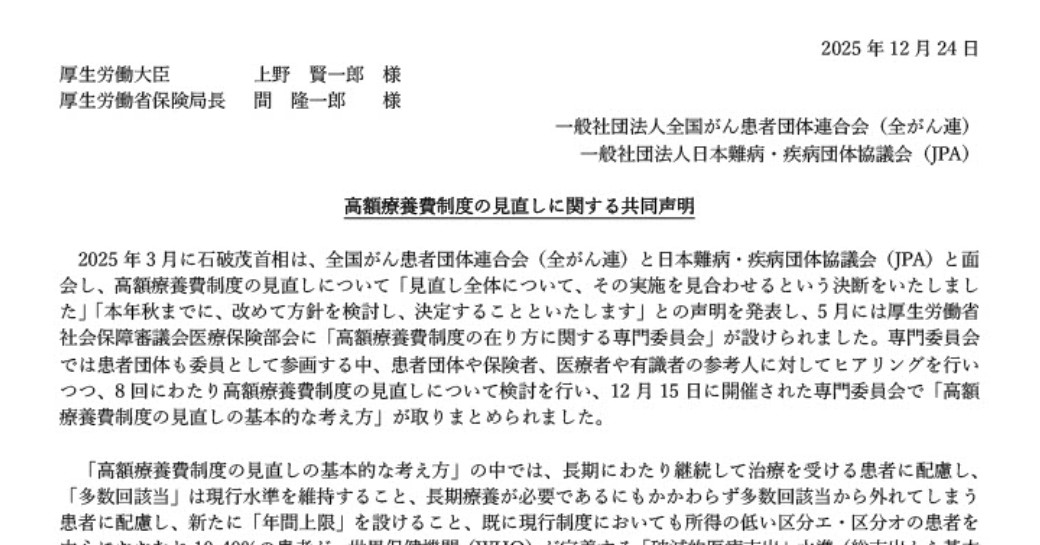

「国民とのコミュニケーションじゃ前のめりにならざるを得なかった」と話す尾身茂さん(撮影:岩永直子)

5回に分けて詳報します。

※2回目以降はサポートメンバー向けに配信します。これ以降も政治のリーダーシップについての評価、専門家組織内部での衝突、一般市民やメディアにメッセージが伝わらないもどかしさ、そして5類移行後の状況の評価や未来の課題について詳細に語ります。サポートいただける方はぜひ下記ボタンから月額のサポートメンバーをご検討ください。

「大変なことになる。長丁場になる」国民への説明に乗り気でない政府

——流行が始まった当初、「政府から聞かれた個別の課題に答える」ことを超えて、専門家助言組織が独自の提言を公表し始めた時の覚悟を「ルビコン川を越える」と表現しています。2020年2月13日に送った非公開の提言書で、国民にこの感染症の全体像を説明するよう迫りましたが、政府の動きがなかったことに「危機感とフラストレーションが高まっていった」と書いています。伝えなかったらどうなるという危機感だったのですか?

伝えなかったらどうなるなんて正確にはわかりません。ただ、当時はほとんどこのウイルスについてわからない中で、唯一わかっていた重要な点は、無症状者でも潜伏期間でも他の人に感染させることでした。

同じコロナウイルスである「SARS(重症急性呼吸器症候群)」のように症状が出て初めて人に感染させるウイルスとは全く違う。「21世紀初の国際公衆衛生上の危機」と言わたSARSは、半年ぐらいで制圧しました。

一方、新型コロナは誰が感染したかわからないので、制御しにくいウイルスであることはわかっていました。

感染症対策に長年取り組んできた者としての理屈に加えて、直感があったのです。「これは大変なことになる。そして長丁場になる」と。

専門家としてそれを知ってしまった。そしてこれは大変な病気になると判断した。

だから、それを国に知ってもらうだけでなく、社会に示してほしいと伝えたわけです。専門家として政府に招聘された我々には当然、期待されている役割があります。

専門家として、知ってしまったことや判断したことを伝えるのは当たり前です。それを言わなければ歴史の審判に耐えられないというかなり強い感覚があった。この最初の一歩を間違えると大きな問題になると思っていました。

ただ、それを社会に伝えることについて、政府は必ずしも歓迎しない雰囲気でした。政府の中では「専門家は政府が作った枠組みの中で何かを言う」のが普通になっています。

クルーズ船の乗客をどうしたらいいか、また国の提案した「37.5度以上が4日間続いた場合」という受診の目安をどう考えるかなど、個別の問題について尋ねられ、それに答えるのは当然です。

でも、政府に尋ねられてもいないのに、我々が独自に知ったことや判断したことを社会に伝えることについては、明らかに政府は乗り気ではなかったようです。

「知っていながら黙っていた」では責任を果たせない

——政府が国民に説明するのに乗り気ではなかったのは、パニックになる可能性があるからという意味合いだったのでしょうか?

それがなぜかはわかりません。

おそらく政府としては「専門家の助言組織はこうあるべきだ」という認識があったのでしょう。聞かれてもないことを勝手に言うべきではないという認識です。

そこで我々としてもどうしようか悩んだ。「言わない」という選択はない。次の専門家会議は2月24日なので、専門家として提言を出すならこの日に出す必要があると思いました。

政府に持ちかけると、「出すなら個人の名前で出してほしい」と言われました。

——社会に伝えないままではまずいことになると。

直感的に「知っていながらなぜ専門家は黙っていたのか」と後に歴史の審判を受けることになると思いました。言わなければ国民や社会に対する専門家の責任を果たしていないことになります。

ダイヤモンド・プリンセス号の告発、どう見ていた?

——当事、クルーズ船の「ダイヤモンド・プリンセス号」で感染が広がっていたのに内部の様子が全く国民に知らされず、不安が高まっていました。神戸大学の岩田健太郎先生が内部に入り、「感染対策がなっていない」とYouTubeで批判し大騒ぎになりました。あの騒ぎをどう見ていましたか?

実際に中に入った人の話も聞くと、船の中の対策が完璧かどうかと言えば課題があったのではないかなと思います。船は病院ではない。初めての経験だったこともあって試行錯誤があったのでしょう。完全ではなかったと思いますが、国もできるだけのことはやったと思います。

私は当事、船の中の疫学情報が手に入る立場にいました。大まかに言うと、最初の陽性者が見つかったのは停泊していた1ヶ月のほぼ中間ぐらいのタイミング。そこから隔離する方針に転換したわけです。

つまり、滞在期間の前半は3密を楽しんでいた。クルーズ船は、映画を見たり、歌ったり、ダンスをしたり、麻雀したり、3密を楽しむために乗り込んでいます。ところが感染者が出たから急遽隔離をした。

報道では毎日のように新たな感染者が出ているように報じていました。隔離の後にも新たな感染者が報告されていましたが、我々、感染症の専門家は「報告日」よりも「いつ感染したか」、つまり「感染日」を主に見ます。

クルーズ船の感染の多くは、隔離前に起きている。もちろん隔離や感染対策は完全ではないから、隔離後にも確かに感染は起きています。それでも隔離後の感染は明らかに減っていた。つまり感染対策に一定程度の効果はあったということです。

そして、複数のマスコミの取材を受け、私はこのことを詳しく説明しました。ところがそれは報道されませんでした。なぜかはわかりません。

対策が完璧ではなかったという面は確かにあったと思います。しかし、データを見ると、一定程度、効果があったと判断していました。

医療の専門家ではない武藤香織さんが「メッセージを出そう」と呼びかけ

——政府が国民に説明しないことにフラストレーションを溜めていた時に、専門家会議に入った武藤香織先生が「政府は市民に対して適切なタイミングで警告を発することができなそうだから、専門家会議が独自にリスクメッセージを作成して発信すべきではないか」とメンバーに一斉メールを送ります。これがその後、専門家が前面に立って国民に説明を始めるきっかけになったわけです。医療の専門家ではない人文科学系の武藤先生の呼びかけがなかったら、メッセージは発せられなかったのでしょうか?

医療の専門家もフラストレーションはあり、武藤さんはそれも知っていた。みんなの気持ちを彼女が代弁したということであり、医療の専門家が「え?急にそんなことやるの?」と驚いたわけではありません。みんな、何かしないといけないと思っていて、同じ気持ちをみんなが共有していたと思います。

——私は武藤先生がいい意味で空気を読まずに「やるべきことをやりましょう!」とおっしゃったのかなと思っていました。

武藤さんのメールが一つの契機になったのは間違いありません。しかし他の専門家が考えていなかったわけではない。「政府の諮問に答えるだけでは耐えられない」とみんな思っていました。

当時のことでよく覚えているのですが、正式な会議が終わると、専門家のメンバーたちは政府の質問に答えるだけなのに強い不満を漏らしていました。専門家は皆、会議のあり方に疑問を持ち、我々が言うべきことと会議の目的にズレを感じていました。

不都合な真実を伏せる行政、透明性を確保したい専門家

——「飛沫だけでなく、呼気でも感染する」「無症状の人からも感染する」「人工呼吸器が足りなくなる事態になることもあり得る」など望ましくないけれど重要な事実を、政府や行政から「公表しないでくれ」と依頼されていたのは驚きでした。パニックを防ぐ意図もあったのかもしれませんが、重要な情報を国民に伏せたほうがいいと度々言われたことについて、専門家としてはどう思われていたのですか?

今までの習慣や、行政のガバナンス(統治)上の文化があったのだと思います。解決策があることなら公表してもいいけれど、解決策がない場合には、不都合な真実、喜ばしくないファクトはすぐには出さないほうがいい、公表には慎重になったほうがいいという文化が行政にはあるように思います。

解決策もないのに公表すると不安を煽るだけになるのではないかという行政の考えを、私もある程度は理解できます。

一方、我々専門家は、基本的に科学的合理性を最も重視します。その後に、一般の人に協力してもらえるように、政府にも受け入れてもらえるように、実務的な交渉はします。科学の問題ですから、可能性の段階であっても、そのことについて公表すべきだと思います。

私もWHOにいた時はガバナンス側の立場でした。国際機関ですから、政府と同じスタンスです。でも、その時も私は「事実についての透明性は大事だ」と強く思っていました。

二つ考えがあると思います。

一つは、「不安をもたらすような事実は言わないほうがいい」というパターナリスティック(父権主義)的な考え方です。「由らしむべし知らしむべからず」的な考え方ですね。

もう一つは、そういう事実もきちんと知らせて透明性を確保する考え方です。

私は、他の国は色々な考え方があると思いますが、日本の国民は、不都合な真実を知らされていなかったと後でわかれば、国や専門家に対する不信感につながると思いました。

もちろん一般市民は「こんなにこの病気は大変だ」と知ればがっかりするかもするかもしれません。でも、知らされていなかったことと比べて、どちらによりがっかりするかは、明らかだと思いました。

それが長く培われてきた私の条件反射的な考え方でした。

——しかし、専門家は譲歩したところもありますね。

そこは一歩譲ったところもあります。「呼気による感染の可能性」は、「これまでに判明している感染経路は、咳やくしゃみなどの飛沫感染と接触感染が主体です。空気感染は起きていないと考えています。ただし、例外的に、至近距離で、相対することにより、咳やくしゃみなどがなくても、感染する可能性が否定できません」と言い換えました。

「国との連携も大切」という気持ちがあるから、全部を突っぱねるわけではなく、本質では妥協しない、表現上は工夫する、という感じでした。

——専門家でもありガバナンスの経験もある先生が、間を縫う道を探したわけですね。

そういうところもあるし、ガーっと言ってしまったところもあるし、という感じですね。

「専門家へのリスペクトがない」と政府に苦言を呈した訳

——そのガーっと言った部分ですが、専門家に提示して意見を聞く前に政府案が決定事項のようにマスコミに報じられた時、「専門家へのリスペクトがない」と苦言を呈されたことを書かれています。政府が専門家をお飾りのようにして、コントロールしようとしている感触があったのでしょうか?

行政の傾向として、自分たちのやりたいことがある場合、「専門家を使う」という感覚があるかもしれません。ない場合は純粋に意見を聞く。だけどやりたいことが国にある場合、「専門家は黙って判子を押せばいい」という感覚があるように思います。

——それは専門家をバカにした話ですよね。

先ほどの「呼気でうつる可能性がある」という表現などは工夫することもできますが、こちらがどうしても譲れないこともある。

政府と我々の非公式な議論がメディアに漏れるぐらいならまだいいですが、これから議論しようと思っている話を、あたかも決まったことのようにマスコミに流すのはルール違反です。しかも我々が知らないことがメディアに先に流れているわけですから、専門家から流したわけではないのは一目瞭然なのですね。

我々が全て正しいとか、全て知っていると言いたいわけではなく、制約があり、できないこともあったけれど、筋は筋です。

案やたたき台が事前に出るのはある程度許容できるかもしれません。でも、専門家に相談したうえで決めるための会議なのに、あたかも決まったことのようにマスコミに流し、その後にその資料を専門家に提示する、というのはいくらなんでもないよ、と伝えたのです。

(続く)

【尾身茂(おみ・しげる)】公益財団法人結核予防会理事長

1969年、外交官を目指して慶應大学法学部に進学するも中退し、自治医科大学に入学し78年に卒業。東京都立墨東病院で臨床研修修了後、伊豆七島を中心に地域医療に従事。1987年、自治医大予防生態学教室助手を経て、1990〜98年、WHO西太平洋地域事務局で拡大予防接種課長、感染症対策部長としてポリオ制圧や結核対策に取り組んだ後、1999年2月、第5代WHO西太平洋地域事務局長に就任。SARS(重症急性呼吸器症候群)の制圧や各加盟国の地域医療対策や結核対策等で陣頭指揮を取る。

2009年5月、日本政府新型インフルエンザ対策本部専門家諮問委員会委員長、 2014年4月〜2022年3月、JCHO理事長。2016年6月、国際健康危機タスクフォースのメンバー。

新型コロナウイルスの流行では、2020年3月、新型インフルエンザ等対策有識者会議基本的対処方針等諮問委員会会長、2020年7月、新型インフルエンザ等対策有識者会議 新型コロナウイルス感染症対策分科会会長、2021年4月、新型インフルエンザ等対策推進会議議長、新型インフルエンザ等対策推進会議 基本的対処方針分科会 分科会長、新型インフルエンザ等対策推進会議 新型コロナウイルス感染症対策分科会 分科会長を務めた。

2022年4月に公益財団法人結核予防会 代表理事、同年6月に理事長に就任した。

すでに登録済みの方は こちら

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績